第1期最強のはずが、現地と本国の対立に翻弄されたF1マシン

4輪車市場への参入とほぼ同時に始まった第1期ホンダF1プロジェクトは、1964年のRA271に始まり1965年にRA272で初優勝、1967年には通称「ホンドーラ」ことローラ・ホンダ体制で急造されたRA300で2勝目を挙げ、1968年にRA301を投入します。

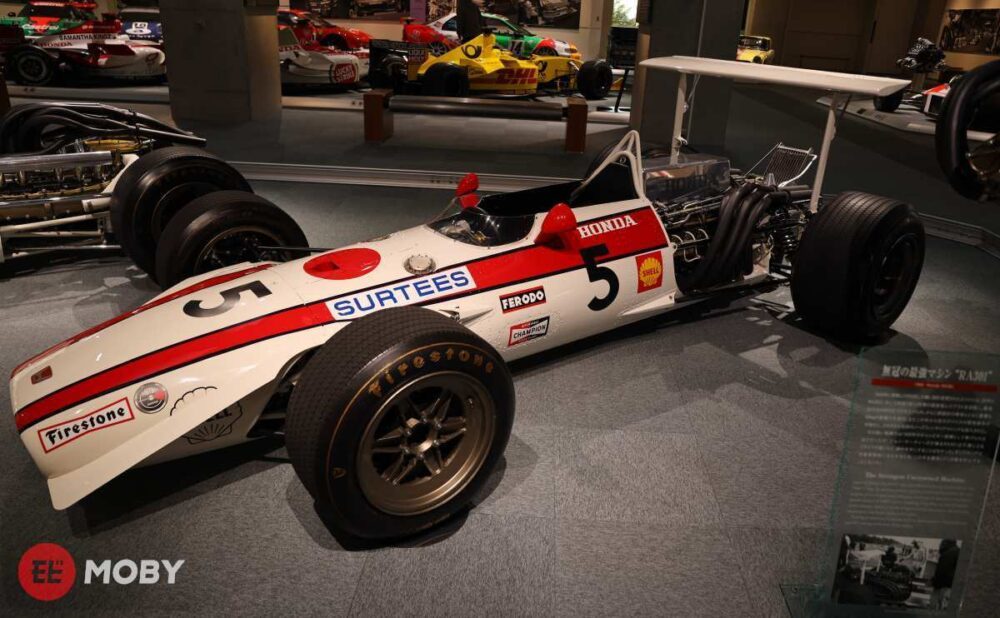

当時ヨーロッパで現場指揮をとっていた中村 良夫氏、エースドライバーのジョン・サーティースは念願の軽量化を果たしたRA301でシリーズタイトルすら狙えると自信を深めていたものの、そこに本国のホンダ本社から「RA302」なる悲劇の空冷マシンが…。

結果的に好成績を残せなかった第1期ホンダF1の集大成、RA301とはどんなマシンだったのでしょうか。

ついに現れた「ホンドーラ」の本命、軽量熟成したRA301

1968年5月、ハラマサーキットで開催されたスペインGP。

1964年にRA271で参戦してから5シーズン目となるホンダF1チームは、前年から加入したエースドライバー、ジョン・サーティースのコネでイギリスのシャシーコンストラクター「ローラ」とタッグを組み、ニューマシンRA301での初参戦を迎えていました。

1966年から投入したRA273まで重量超過に悩まされ続けたうえ、F1用エンジン規定の3リッター化を機に頭角を表した傑作、フォード・コスワースDFVに歴戦チームの軽量シャシーの組み合わせが威力を発揮すると、独自のシャシー開発能力に限界を感じたホンダ。

1967年途中からローラにシャシー開発を依頼したRA300は急造ながらもイタリアGPで優勝しており、「ホンドーラ」と言われたローラ・ホンダ体制下で腰を据えて開発された軽量シャシーによるRA301はついにRA273より120kgも軽い530kgまでシェイプアップ!

最低重量(500kg)にはまだ余裕があったものの、前年までのRA273Eをベースにしたとはいえ、V6×2から直6×2へと構造変更、常識的なバンク内側吸気・外側排気で吸排気系統もスマートにまとまり、同時に軽量化も果たしたRA300Eエンジンは440馬力を発揮します。