アユは日本を代表する淡水魚だ。味はもちろん、見た目は気品にあふれ香りも素晴らしい。そしてアユのトモ釣りは夏の風物詩と言ってもいい。夏になれば、大の大人が夢中になってアユを追いかける。釣り人を狂わせるほどの魅力がアユのトモ釣りにはある。生きたアユを操り、生きたアユを釣る唯一無二のこの釣りを多くの人に知って欲しいと思い、アユのトモ釣りを解説していきたい。

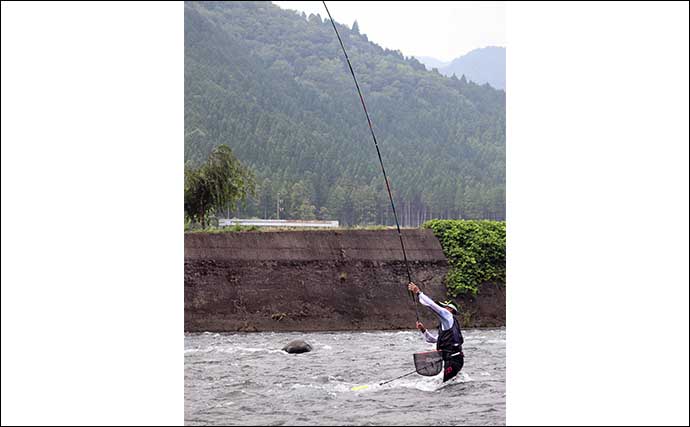

(アイキャッチ画像提供:週刊つりニュース中部版 松森渉)

アユの生態

アユはキュウリウオ科アユ属。分布、北は北海道から日本各地に生息している。海から遡上してくる天然遡上が本来の姿だが、近年は各河川の漁協が放流を行っている。

タモいっぱいに広がる初夏の香り(提供:週刊つりニュース中部版 松森渉)

タモいっぱいに広がる初夏の香り(提供:週刊つりニュース中部版 松森渉)体長は大きいもので30cmを超えるが、河川や生育状況によって平均サイズにバラつきはある。アユは香りが良く、甘いスイカやキュウリのにおいがするのが特徴で、別名香魚ともいわれる。

アユのトモ釣りの原理

アユのトモ釣りの原理は、他の釣りとは根本的に違う。大半の釣りは、ハリにエサ付けて食わせる釣り、またはルアーなどの疑似エを用いて魚に口を使わせる。トモ釣りはアユのナワバリ行動を利用した釣りだ。ナワバリ行動とは、アユは成長すると石に付着したコケを食べる。そのコケが付着した石にナワバリを持つのだ。

そしてアユはコケを独占したいので、ナワバリに侵入した他のアユを追い払うために体当たりするのだ。トモ釣りは、オトリアユと呼ばれるハリが付いたアユを、このナワバリを持ったアユがいる石の近くに侵入させて、体当たりしたときにハリ掛かりする原理だ。

アユ釣りは「1にポイント2にオトリ3にテクニック」だと思う。以下、順に解説していこう。

ポイントが最重要

やはりどんな釣りでも一番大事なのがポイントだ。アユのトモ釣りに関していえば、ポイント以前に河川選びがまず重要になってくる。各河川釣れる時期にバラつきがある。そのバラつきは、その川にいるアユの種類によって生まれる。

アユの種類は、海から川へ遡上して来る天然遡上アユ。琵琶湖から川へ遡上して来る琵琶湖産アユ。種苗センターなど養殖業者で人工的に作られた人工産アユなどになる。

野アユが掛かった瞬間は言葉に表せないほどの快感(提供:週刊つりニュース中部版 松森渉)

野アユが掛かった瞬間は言葉に表せないほどの快感(提供:週刊つりニュース中部版 松森渉)天然遡上アユは一般的に釣れ始めが遅く、7月の梅雨明けから本番になり、追いも一気に強くなる。釣れ始めが遅い分、長い期間川にいるので釣期が長いとされている。

琵琶湖産アユは追いが強く、初期からよく釣れるのが特徴。釣れ始めが早い分終わるのも早く、9月中旬すぎには釣期は終わるとされている。

人工産アユは放流量にもよるが、初期は基本追いが弱い分釣期は長く個体が大きくなるとされている。それらの特徴を踏まえて考えると、初期は琵琶湖産アユが放流されている河川へ釣行すると、入れ掛かりになる傾向にある。

梅雨が明ければ天然遡上アユも人工産アユも活性が上がり、入れ掛かりになる。1つの川に通うのもいいが、時期によって釣行する川を変えるのも楽しみの1つだと思うし、釣果を上げる秘けつにもなると思う。

時期によってポイントも変わる

実際に釣れるポイントは、時期によって異なる。川には多くの流れがある。一般的には荒瀬、急瀬、早瀬、チャラ瀬、トロ瀬、トロ、淵などさまざまな流れがある。アユ自体はどの流れにもいるが、アユのトモ釣りはナワバリ行動を利用した釣りなので、ナワバリ意識が強く追いが良いアユがたくさんいる流れを探るのが大事になってくる。

小さな体からは想像もつかない引きを見せる(提供:週刊つりニュース中部版 松森渉)

小さな体からは想像もつかない引きを見せる(提供:週刊つりニュース中部版 松森渉)例えば初期はアユの生育が整っていないので、荒瀬、急瀬などの速い流れに着いていないことが多く、トロ瀬や瀬でも瀬肩、瀬脇、石裏などの比較的流れが遅い場所にナワバリを持つことが多い。

梅雨明けになればアユの生育は万全となり、追いは良くなり荒瀬や急瀬など、速い流れにもアユが着くようになる。

そして終盤になると、アユは産卵行動を意識するので再び追いが弱くなる。そして速い流れは避けるようになる。河川が決まったら現地のオトリ店でポイントを聞くだけではなく、どんな流れで釣れているか聞くのも大事だ。