先ず、今から60数年前の公害問題を振り返ってみる。火力発電所から硫黄酸化物や窒素酸化物が排出されていたという点においては、CO2のケースと似ている。

公害問題、亜硫酸ガス対策1960年代以降、各地で大気汚染による公害が大きな社会問題となった。主要な原因は、火力発電から排出される煤塵や亜硫酸ガス(SO2)などであり、多くの人が喘息などの健康被害で苦しんでいた。石炭や石油は多くの化合物で構成されており、例えば、硫黄成分は燃焼によってSO2などを生成、それが煙突から排出され、大気を汚染するという現象を引き起こしていた。

北九州などの工業地帯では、発電所や工場などから七色の煙が昇っており、それを成長のシンボルのように思ってきた。我々は、そういった時代を過ごして来た。

左:1960年代の北九州 右:現在の北九州市都心部出典:北九州市「煤煙の空、死の海から奇跡の復活」

公害対策の技術的対策の一つが、排ガス中に含まれるSO2を吸収液で捕獲し煙突から大気に放出するガス中のSO2濃度を国で定めた排出基準値以下にするという取り組みである。

また、より高い煙突を設置することも検討した。つまり、煙突から放出されたガスは大気を拡散していき、その過程で重いガス(SO2の分子量は64)は降下していく。それが居住地域に降り注がなければ健康被害は少ないということで、最適な煙突の高さを求める計算が行われていた。

煙突の高さを検討するのが、パフモデルによる大気のシミュレーションである。パフモデルとは、煙の拡散を定量的に予測するためのシュミレーションモデルで、無風又は微風の気象条件の計算式として利用されていた。瞬間的に排出された煙の形を英語の「puff」(ぷっとしたひと吹き)に見立てて名付けられたもので、非定常状態や無風、微風時の汚染物質の濃度の空間分布を求めるのに適している。

実際、こうした対策技術を国内で横展開することによって、各地の大気汚染は激減した。今では、それがニュースになる事すらない。中国に出張したとき、しばしば遭遇するどんよりした天空に出会う事もなくなった。

物性から見た二酸化炭素の挙動前段で、SO2の分子量は64で重いガスと説明した。二酸化炭素(CO2)はどういう物質だろう?CO2は無臭のガスで、分子量は44である。一方、空気(窒素(N2)79%、酸素(O2)21%などの混合物)の分子量は約29、つまりSO2ほどではないが、CO2は50%ほど空気より重い。

公害対策で実践した経験に照らすと、日本の道路を走る自動車の排気ガスや石炭、石油、天然ガス焚き火力発電所などから排出されるCO2が大気圏のはるか上まで昇っていく可能性は比較的少なく、温暖化に寄与することはあっても、その程度はかなり小さいと思われる。

空気より重いCO2は、他の排ガス成分(水分や窒素、硫黄、酸素、炭素などの化合物)と一緒にスタック(煙突)から排出され、大気に放出されるが、ガス密度などの物性、周辺環境の影響を受け、排ガスは濃度分布をもった形で大気に拡散される。

その後、偏西風などに乗って東に移動しながら重い分子は徐々に沈んでいく。国土の東には、広大な太平洋が存在しているので、最終的にはそこで吸収されてしまう。また、雨の多い我が国で降雨があればCO2は雨滴に吸収され、地表や海洋に落下してしまう。従って、日本から排出されるCO2の温暖化貢献度は小さいと考えられる。

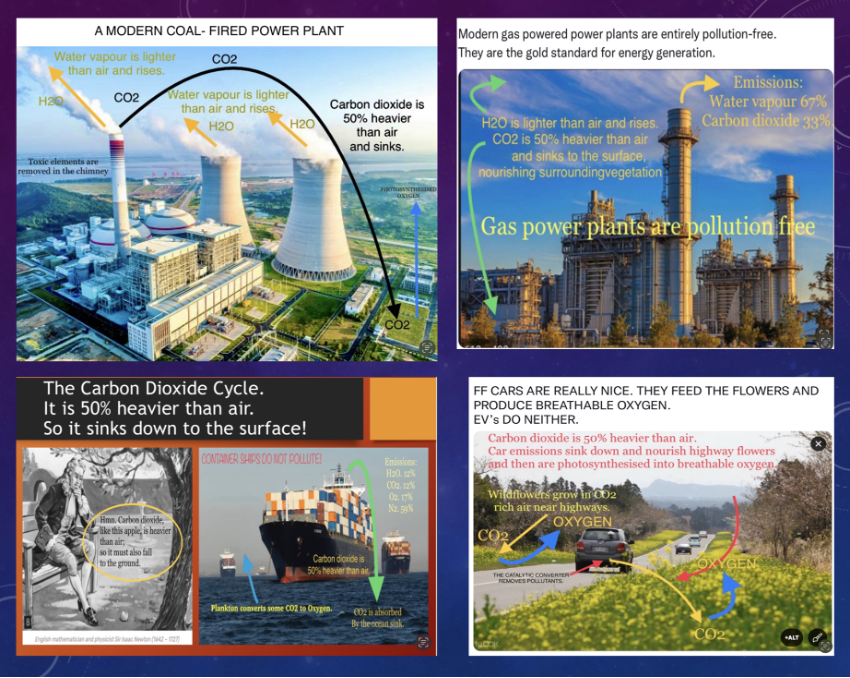

面白い図がツイッターで紹介されていた。

出典:Twitter by True Science PEng, DFP, ADFS, MA, MBA

化石燃料由来のCO2は空気より50% 重いので、陸地や海水面によって吸収され減少する。標高3300mのマウナロア観測所で観測されたCO2の増加は、海水の温暖化による脱気現象であって、化石燃料に起因するものではない。

との説明が付されていた。