acilo/iStock

- 家計の金融勘定:日本

前回は、日本の各経済主体の金融取引について眺めてみました。

対GDP比で見ると、日本の家計は1990年代までに10%程度の資金余剰があり、企業は10%程度の資金不足だったことがわかりました。

特にバブル期には企業は負債のうち借入が毎年対GDP比で5~10%増えていた状況でした。

これらの挙動が主要国の中でどの程度なのか、今回から主体ごとに時系列で各国比較していきたいと思います。

今回は家計についてです。

まずは改めてOECDのデータで日本の家計の状況を見てみましょう。

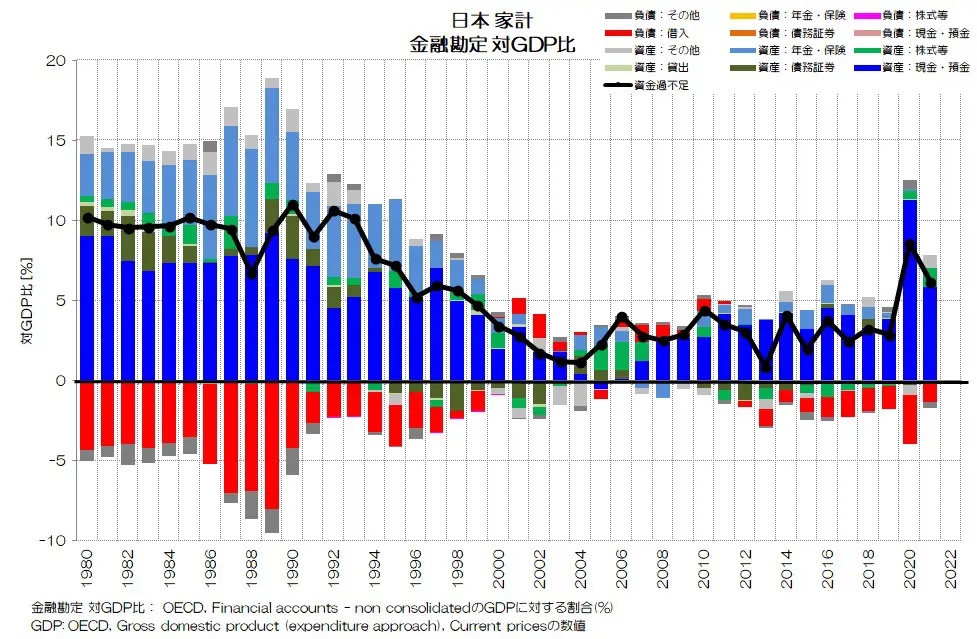

図1 日本 家計 金融勘定 対GDP比OECD統計データ より

図1が日本の家計の金融勘定について、対GDP比のグラフです。

資金過不足が増える変化をプラス側、減る変化をマイナス側としています。

金融資産が増えるか負債が減るかするとプラス側に、金融資産が減るか負債が増えるとマイナス側に記録されることになります。

金融資産は青や緑系、負債は赤やオレンジ系で表現しています。

日本の家計は1997年まで5~10%の資金余剰で、特に現金・預金(青)が年間5%以上増えていました。

その後資金余剰は目減りしていきますが、特に2001年~2011年までは借入が減少しています。

つまり、負債のうち借入(赤)がプラス側に表記されている状況ですね。

その後、2012年からは借入がマイナス側となり元に戻ります。

最近では資金過不足が2~4%でプラスだったようです。

現金・預金に対して、株式等の存在感が薄いのも特徴的です。