今回は、いよいよ希少性が高まってきた自動車用エンジン(内燃機関)の最高峰であるV12エンジン(V型12気筒エンジン)が何故に至高のエンジンと言われハイエンドモデルに搭載されてきたのか? について、まずはメカニズムと生産性やコストといった技術面、近年は減少の一途を辿り希少性が高まっている背景、そもそも製造するメーカーが少ない理由などを中心にユーザー視点での魅力や価値、自動車業界にとっての存在意義についてのコラムをお届けします。

V12エンジンのプロローグ

エンジンにとっては排気量と並んで車格とも言える気筒(シリンダー)数は高出力を生み出すための大型化に伴って増えますが、その中でも最高峰は極めてスムースに心地良く回ってパワフルなV12エンジンです。

もちろん例外的に一部で16気筒(W型)等も存在しますが、トータル性能においてはV12エンジンが至高のエンジンであることが、これまでに採用されてきたブランドやモデルの実績からも伺えます。

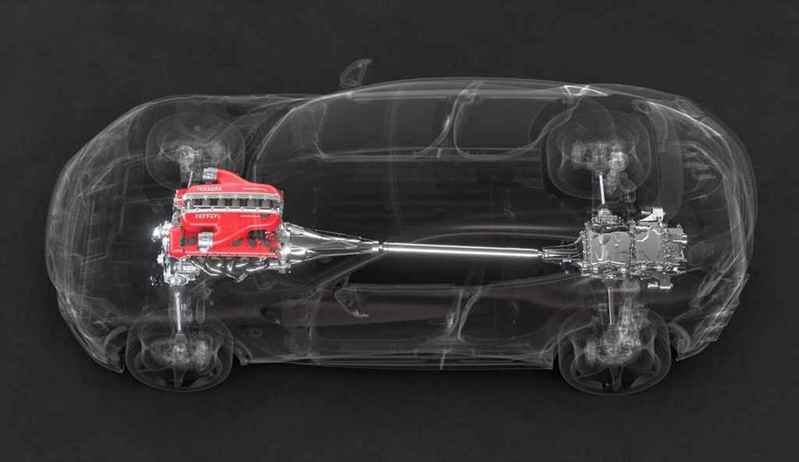

ハイエンドブランドを見渡せば、ロールス・ロイスがエンジンを搭載する全てのモデルにV12エンジンを採用しており、またメルセデス・マイバッハやスーパースポーツのフェラーリやランボルギーニといった伝統ブランドもV12エンジンをラインアップしてきました。つまり、最高峰自動車の代名詞ともいえるのがV12エンジンです。

エンジンの気筒配列と多気筒化のメリット

現在、販売されている4輪自動車用エンジンの主な気筒配列は、直列(ストレート)型が3気筒、4気筒、5気筒、6気筒、V型が6気筒、8気筒、10気筒、12気筒、他にW型の12気筒や水平対向の4気筒や6気筒あたりが主なところです。直列とは直線上に並んだ気筒配列で、V型とはV字型にW型はW字型に、水平対向はV字型にバンク角180°(クランクシャフトの配列がV型とは異なり)水平対向に並んだ気筒配列を示しています。

特徴として直列エンジンは吸気や排気が一軸上にあるため部品点数が他のタイプに比較して少ないのですが、シリンダーヘッドやシリンダーブロック、クランクシャフトが長軸となります。対照的にV型やW型、水平対向型は直列型に比較して部品点数が多く、クランクシャフトが短いので(その分クランクシャフトのウェブ等の設計が複雑となる傾向にありますが)動的面での高回転高出力特性に優れ、エンジンの全長(クランクシャフト軸方向)も短いためエンジンフード内部の設計自由度も高いため多気筒化(マルチシリンダー化)に向いています。

それらによってV型6気筒エンジンは横置き(車軸に対してクランクシャフト軸が並行)に駆動方式がFF車(フロントエンジン×フロントドライブ)であっても搭載しやすいため、駆動方式を問わず多くのモデルに搭載できることや縦置き(車軸に対してクランクシャフトが90°)に搭載する場合には車両前後(全長)方向のスペースが直列6気筒エンジンより大きく取れるので衝突時の安全性確保において有利であることなどから、一時は6気筒エンジンのほとんどがV型に至りましたが、近年は排ガス対策からV6エンジンの触媒系統が二つ(直列型は触媒系統が一つ)のため始動時における触媒の早期暖気などが遅いことや部品点数が多いこと、世の中の主流である直列4気筒エンジンと同一の生産ラインで流動する際の生産合理性によるコスト影響、ベルトレスなどによるエンジン全長の短縮技術や衝突安全技術の向上から直列6気筒エンジンに回帰する傾向もメルセデス・ベンツやマツダなどを中心に見受けられます。

4サイクルエンジンでは、エンジンのクランクシャフトが2回転で1サイクル〔行程=吸気~圧縮~膨張(燃焼)~排気〕のため、気筒数が多ければ多いほど出力を生み出す燃焼間隔が短いのでエンジンの回転におけるトルク変動も小さくてスムースに回ります。

つまり、1サイクル=クランクシャフトの回転360°×2回転=720°であるので4気筒であれば180°で1回の燃焼、12気筒であれば3分の1の60°で1回の燃焼が行われています。

エンジンには燃焼(それ自体の)振動(音)も発生しますが、往復運動(レシプロ)の機構では避けては通れない、とても重要な課題が動的質量(運動系部品)の慣性力によって発生する振動です。

振動はあらゆる部分(例えばバルブやカムシャフトの動弁系、他)で発生しますが、今回はその中でも気筒配列の比較で論じられることが多く運動系部品の振動の中で特に大きいピストン~クランク系を取り上げます。

該当する主な運動系部品を大別すると各気筒における往復質量(ピストン×コンロッド上部等)や回転質量(コンロッド下部×クランクシャフトピン等)の2つで、それらを多気筒化や各種バランサーによってバランス(つり合い)を取ってある程度まで振動を打ち消してエンジンは使用されています。

振動の元になる起振力はピストンの往復方向とクランクシャフトの回転方向に発生していて、往復(レシプロ)運動機構が持つピストン等の直線運動をクランクシャフト等の円運動に力学的に変換していることから、とても複雑な動き(振動)となっています。

いわゆるエンジンの1次振動や2次振動とは、エンジンの振動をフーリエ級数~変換(解析)による1次と2次の成分(円周率と同様に厳密解は出ない)を表しており、工学上、便宜的に往復振動と(それらの気筒配列に伴う)偶力振動の主成分として取り扱われ各種対策が施されています。

自動車ではNoise(騒音)、Vibration(振動)、Harshness(衝撃)のNVHとして振動が分類され、「騒音」としてエンジンの燃焼音、タイヤの走行音や風切り音など、「振動」としてエンジンや車体の振動など、「衝撃」として車体の突き上げ(衝撃)などが工学的に取り扱われています。