2.マスコミ「少子化報道」の特徴

新聞報道に限定ここでのマスコミを新聞に限定するのは、テレビ放送では見逃しが多くて、データとして使いにくいからである。逆に新聞ならば、こどもの日と敬老の日にコンビニで確実に買えるというメリットがあり、全国紙もブロック紙も地方紙もその日の朝刊を点検することが容易である。その方式で20年にわたり毎年2回の資料作りを行ってきた。

通常の一紙のみの購読では、同じテーマの政府発表でも新聞各紙の記事の相違は分からない。ネタ元は同じだから、各紙の記事もまた類似するのは仕方がない。しかし使用した5年度(2023年、2020年、2018年、2017年、2016年)分の資料から、類似を越えた完全一致が形式上でも記事内容でも確認されたのである。

2023年のこどもの日まず、2023年5月5日の記事比較をしてみよう。札幌在住の私が使ったのは、「朝日」「読売」「毎日」「日経」そして「北海道」であった注8)。

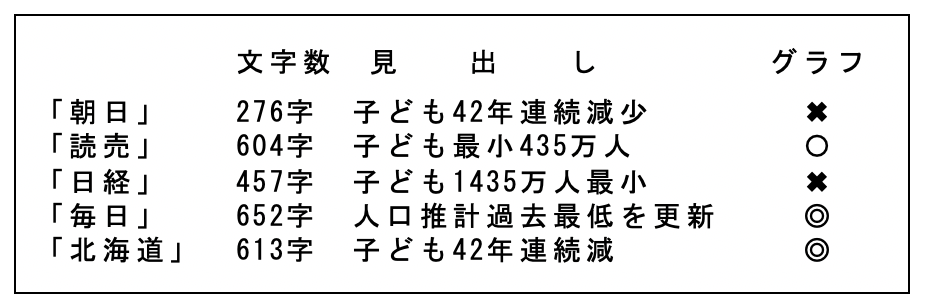

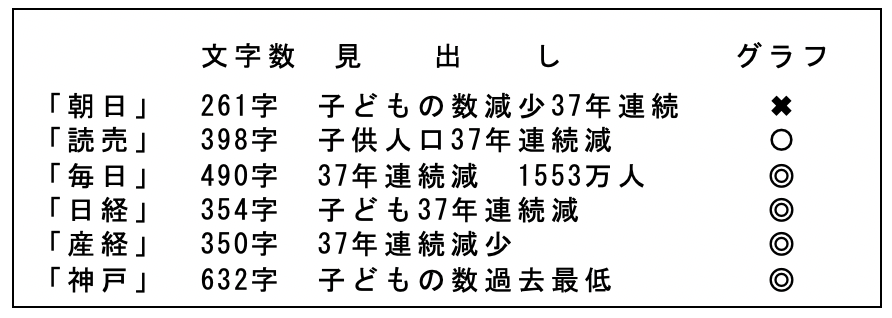

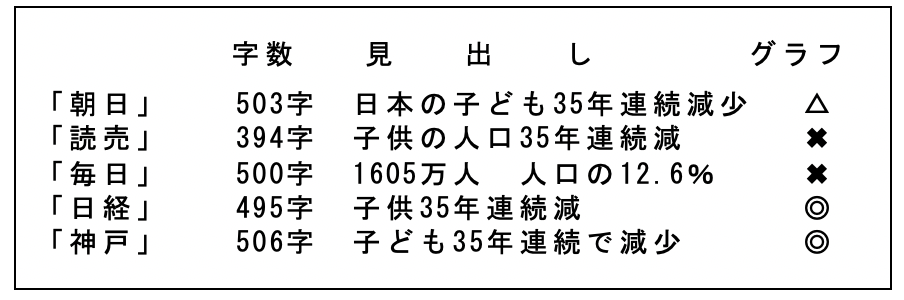

表4に文字数、見出し、グラフの有無でまとめた。

表4 「こどもの日」関連記事の文字数、見出し、グラフの有無出典:2023年5月5日の朝刊各紙(注)グラフ無しが✖、〇は独自、◎は同一

本年の内容は前節で紹介したので、あらかじめ5年度分の5紙の報道姿勢を箇条書きで指摘しておきたい。

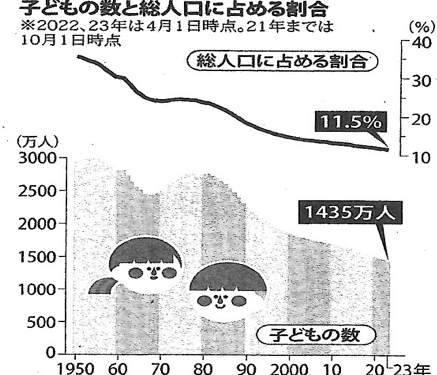

「朝日」の少子化報道については、文字数276字に見られるようにその記事量が極端に少ない。そしてグラフを掲載しない。 「読売」の文字量は604字であり、「朝日」を除く4紙とほぼ変わらないが、この社は独自の折れ線グラフと棒グラフを掲載する傾向がある。 「日経」の記事量は457字だったが、グラフ掲載が他社に比べて恣意的な印象がある。 「毎日」の記事は652字でまとめられていて、「北海道」の記事は613字だったが、この両社では記事の約95%が全く同じであった。さらに図3のような全く同じグラフを使うという伝統がある。

驚きの酷似

過去20年間、年に2回の資料作成に当たり、これは驚きであった。

何しろ、平成の後半あたりから全国紙の販売部数の低下や地方紙ブロック紙の落ち込みの中、新聞社はその存続をかけて販売促進に努めている現在、系列会社でもなく、親会社・子会社の関係もない二つの新聞社の記事が95%酷似した。加えて記事に添えたグラフまで同じであった。

図3 「毎日」と「北海道」に掲載された同じグラフ(2023年5月5日)

この背景として思い当たることは、日本のマスコミでは共同通信社からの記事をそのまま使用するという慣行である。

ちなみに共同通信のホームページで検索すると、「共同通信加盟社発行新聞」には、「毎日」「日経」「産経」の全国紙を始め、ブロック紙(「北海道」「西日本」)も地方紙(「神戸」「佐賀」)も大半が加盟して、合計で54社を数える。もう一つは、「契約社発行新聞」として全国紙の「朝日」と「読売」を含む12社が加盟していた。

そこで、エビデンスはないが、「毎日」と「北海道」はともに共同通信の記事をそのまま転用したのではないかという想像が生まれる。なぜなら、総務省の資料には図3のグラフはなかったからである。

2022年のこどもの日の新聞5紙ではこのような傾向がなかった。しかし、2021年ではグラフの共用こそなかったが、「毎日」記事の488字がすべて「北海道」記事の604字に重なり、同じ文章が使われていた。なお、この年の「朝日」の文字数は400字であり、「読売」は388字だったが、例年通り独自の棒グラフと折れ線グラフを組み入れていた。

2020年の傾向2020年のこどもの日にはコロナ禍の関係で佐賀県の実家に滞在していたので、地方紙は「佐賀」、ブロック紙は「西日本」であり、「産経」も購入できた。記事量でいえば、「西日本」619字のなかに「日経」の485字、「毎日」の411字、「産経」の474字がすべて含まれ、「佐賀」の361字は佐賀県の実情を記した50字を除くと、この4社の記事と同一になった注9)。

この年の「朝日」は見出しもグラフもなく、文字数が368字であったが、369字の「読売」の棒グラフと折れ線グラフは健在であった。

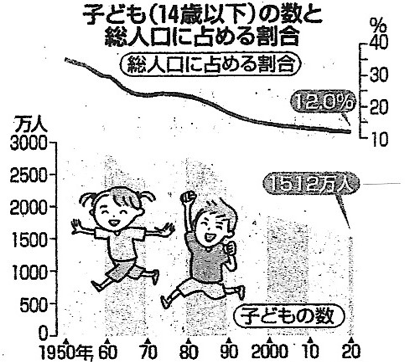

図4 「毎日」「日経」「佐賀」に掲載されたグラフ(2020年5月5日)

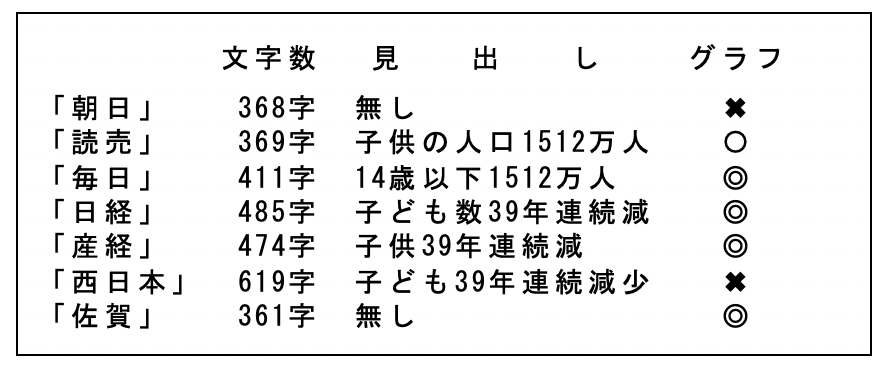

記事の文字数と見出しは表5の通りであり、グラフ無しが「朝日」と「西日本」、独自が「読売」の棒グラフと折れ線グラフ、図4のこどもの絵を外しただけ「産経」のグラフ、そして図4を共用した「毎日」「日経」「佐賀」に分けられた。同じグラフを使う新聞では記事もまた共用される傾向がこの年は特に鮮明であった。

表5 「こどもの日」関連記事の文字数、見出し、グラフの有無出典:2020年5月5日の朝刊各紙 (注)グラフ無しが✖、〇は独自、◎は同じもの。ただし「産経」では子どもの絵は外されているが、同じと判断した。

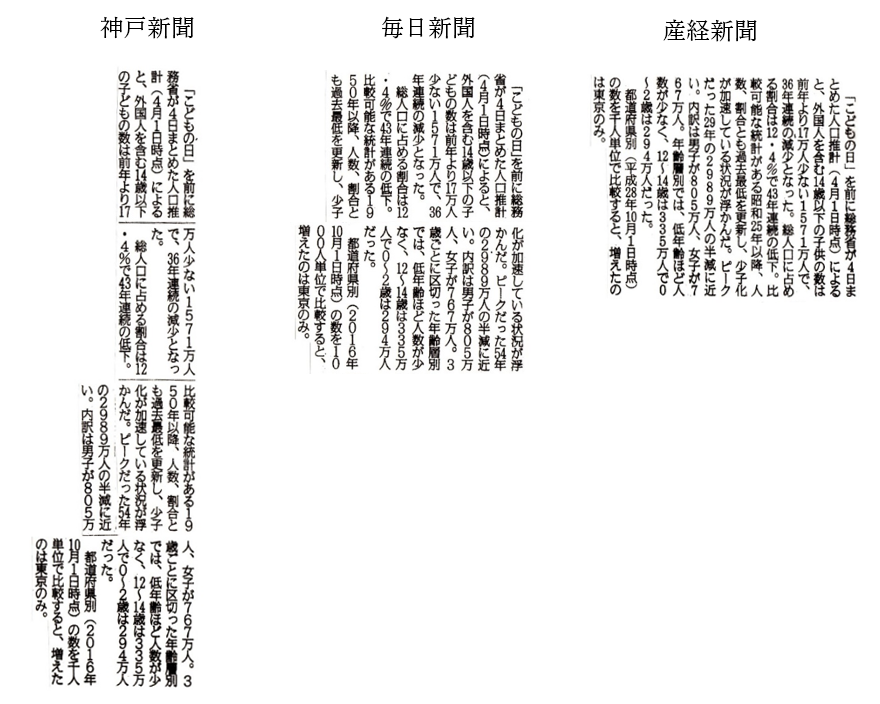

2018年のこどもの日には神戸にいたので、地方紙としては「神戸」が該当するが、「産経」も購入できた。この日も、図5のグラフが「毎日」「日経」「神戸」で使われていた。

図5 「毎日」「日経」「神戸」に掲載されたグラフ(2018年5月5日)

そして、「産経」でも図5の子どもの絵を外してだけで、その他は同じであったので、6社のうち4社が同じグラフを使ったといえる。

表6 「こどもの日」関連記事の文字数、見出し、グラフの有無出典:2018年5月5日の朝刊各紙(注)グラフ無しが✖、〇は独自、◎は同じもの。ただし「産経」では子どもの絵は外されているが、同じと判断した。

記事の分量では「神戸」が632字であり、神戸関係の84字を省くと548字になり、「毎日」の490字とほぼ重なった。

図5のグラフを共用した「日経」はなぜか354字しかなく、「神戸」と「毎日」との記事の重複性はなかった。「産経」もグラフは「神戸」「毎日」「日経」と共有したが、350字なりに縮小されていた。「朝日」は264字しかなく、これでは少子化の現状も深刻さも伝わらない。「読売」も398字だったが、独自の棒グラフと折れ線グラフはこの年も健在であった。

さて図6は、2017年の典型的な重複箇所を示す記事見本であり、これまでのエビデンスとして実物をそのまま紹介する。右から「産経」、中央が「毎日」、左側が「神戸」である。改行による違いはあるが、これまで指摘したような記事の一致が一目瞭然である注10)。

図6 2017年「こどもの日」の「産経」(右)、「毎日」(中間)、「神戸」(左)

この年は「日経」と「神戸」で図7が使われていて、記事の内容が全く同じであった。すなわち506字の「神戸」の記事のうち、兵庫県関係の35字分を除いた471字分が、すべて495 字の「日経」の中に含まれていたのである。

また、グラフは使わなかったものの「毎日」の500字のうち20字程度を除く480字は、「神戸」と「日経」に重なっていた。やはり「共同通信加盟社発行新聞」として、共同通信から提供された記事を使ったのであろう。

図7 「日経」「神戸」新聞に掲載されたグラフ(2016年5月5日)

しかしこの年は、表7のように「朝日」が503字の記事に加えて、都道府県別の上位5県と下位5県の統計表を掲載していた。この年以降の「朝日」とは別物のような紙面であった。さらに394字の「読売」は、独自の棒グラフと折れ線グラフを掲載しなかった。

表7 「こどもの日」関連記事の文字数、見出し、グラフの有無出典:2016年5月5日の朝刊各紙(注)グラフ無しが✖、△は統計表、◎は同じもの

これまで示してきたように、例年の「こどもの日」の朝刊では全国紙、ブロック紙、地方紙の違いを問わず、5月4日に発表された「総務省報道資料」を要約した共同通信社による配信記事(?)の丸写しというべき状態が定着している。なぜなら、通常は取材を第一義とする新聞社の個性がそれぞれの記事にほとんど見られないからである。

同時にグラフ形式が同一という紙面が複数あることも、丸写しの疑いを濃くする。新聞社が独自に記事を作成する際、グラフの中の「こどもの絵」までが同一であることなど、ライバル関係にある新聞社間では絶対にありえないからである。

比較方法の重要性資料を交えたこの講義を前期の授業15回のうち1回だけ20年近くやってきたが、受講生の感想でもっとも多かったのは、「新聞記事は記者が取材して書いていると思っていたが、現実はそうではないことが分かり、裏切られた気持ちが強い」という反応であった。合わせて、新聞を読まない大半の学生が仮に読んでいても一紙だけであったから、「複数資料を比較することの意義が理解できた」という意見がかなり寄せられた。

私はマスコミ論を教えていたのではなく、この2点の感想を次の授業で要約して、社会学概論や社会学講義の内容に戻り、独自調査を行う社会学の実証性の意義と比較方法の重要性を強調しながら講義を続けるというスタイルであった。

今回使用した資料は、各年度それぞれにそのような講義の思い出も詰まっていて、この20年の歴史を回想する素材にもなった。

ただし、せっかくの「こどもの日」のこども関連記事がこの状態では、新聞社独自の「異次元の少子化対策」への期待は萎んでしまう。それでは人口反転の最後の機会となる6月の「骨太の方針」にとってもためにならない。実現性のある建設的な「異次元性」を各社示してほしい。

■

注1)その日の滞在地で「産経」が販売されていれば、それも購入していた。

注2)少子化関連の各種委員会では、政府、自治体、マスコミの「待機児童ゼロ」への執念が伝わってきた。新聞は年に数回、主要大都市の「待機児童数」を報道して、この対策こそが「少子化対策」の主流だという印象を長期にわたり国民に植え付けたように思われる。

注3)世界の主要国の「婚外子率」と「合計特殊出生率」は、金子(2023a)でその相関係数と共に紹介した。

注4)この両者の限界については、金子(2003;2006;2016)で繰り返し指摘してきた。

注5)児童虐待やいじめなどの事件が起きると、その時だけは「地域社会(コミュニティ)の力」を見直そうという程度の扱いでしかなかった。

注6)「少子化対策の異次元性」には単なる財源論だけではなく、このような歴史への配慮も加えておきたい。

注7)全国一律の「少子化対策」ではなく、このような都道府県別の傾向の相違への配慮もまた、「骨太の方針」では心がけてほしい。

注8)なお新聞名については、たとえば朝日新聞を「朝日」というように短縮した。

注9)すなわち、これらの5社はすべて「共同通信加盟社発行新聞」だったことでもあり、「共同通信」が配信した記事を使ったのではないかと想像できる。

注10)マスコミで多用される読者の「知る権利」はここにも該当するであろう。

【参照文献】

金子勇,2003,『都市の少子社会』東京大学出版会. 金子勇,2006,『少子化する高齢社会』日本放送出版協会. 金子勇,2014,『日本のアクティブエイジング』北海道大学出版会. 金子勇,2016,『日本の子育て共同参画社会』ミネルヴァ書房. 金子勇,2023a,「『異次元の少子化対策』考」(アゴラ言論プラットフォーム 1月24日). 国立社会保障・人口問題研究所,2007,『人口の動向 日本と世界2007』厚生統計協会.