6月の「骨太の方針」はこの反省を行うのか

このゼロ効果への視点は2023年の3月末の「こども・子育て政策の強化について(試案)」(いわゆる「少子化対策のたたき台」)には取り込まれていないために、6月に予定されている「骨太の方針」が気がかりになってくる。この2大政策が復活すれば、「異次元」には届かないし、「人口反転」はもはや完全に手遅れになる。

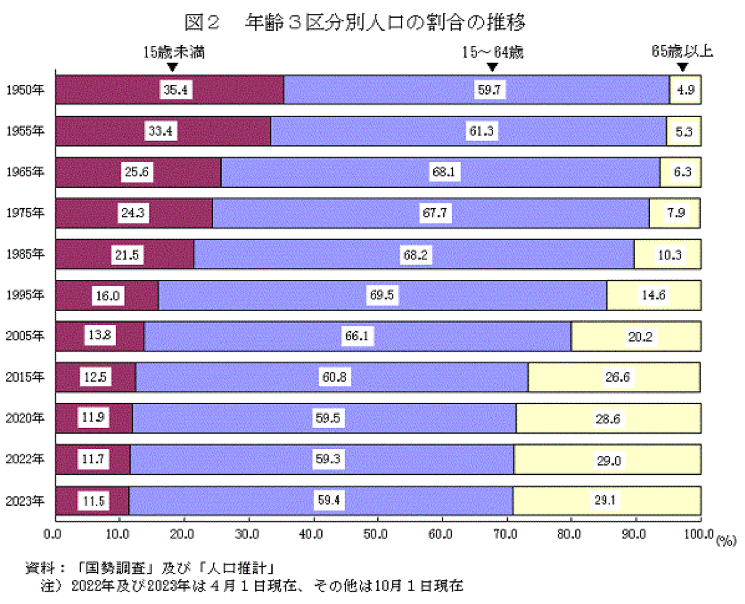

第二のトピックとしては、42年間の「こども数」の連続減少、比率では実に49年間の連続低下を図2で確認しておこう。そこではわずか70年間で未曽有な人口変動が浮き上がってくる。

出典:総務省報道資料(2023年5月4日)

このうち「年少人口比率」の連続的低下は、1975年の24.3%から始まった。「国勢調査」と「人口推計」に依存した図2を見ると、1975年の高齢化率はまだ7.9%でしかなかった。それは日本の高齢化元年である1970年の7.1%をわずかに超えた程度であった。

だからいわゆる「生産年齢人口」も67.7%を記録しているが、1975年の高校進学率は91%になり、実質的に18歳までは「生産年齢」ではなくなっていた。同時に大学進学率も37.7%に上がっていた(国立社会保障・人口問題研究所、2007:150)。

この50年間で「少子化する高齢社会」が完成して、10歳代の働ける年齢層が激減し、高齢化率は4倍増となり、年少人口率も半減以下となった。この趨勢を見た後世の日本史家の慨嘆が聞こえてくるようである。未曽有の人口変動への政策的な対応としては、僅かに2000年4月からの「介護保険」制度のみが、高齢化に正対したにすぎない。

主因の「未婚率の上昇」への配慮がなかった少子化については、日本の社会システム全体のリスクであることへの思慮が不足して、主因の一つである「未婚率の上昇」にはその原因についての議論がなされず、放置されたままで推移してきた注2)。日本を含む東アジアでは婚外子率2%程度なので、未婚率の上昇が少子化に直結することへの配慮が欠如していた注3)。

その反動として、もう一つの主因である「既婚者の産み控えへの応援」が30年間の柱になった。なぜなら、いくつかの機関で時々行われる「希望する子ども数調査」でも子どもの現状は2人だが、ホンネは3人という回答が多かったからである。そのため、2つの国策が自治体行政を経由して精力的に行われてきた。

すなわち、

① ワークライフバランス、両立ライフ(厚生労働省、内閣府、経済産業省、マスコミ、政治家、多数の研究者)

② 保育所待機児童ゼロ作戦(厚生労働省、内閣府、文科省、マスコミ、政治家、多数の研究者)

である注4)。

しかし、①についてはほとんどが大企業でのみ可能であり、中央官庁でも都道府県や市町村でも難しい状態が続いている。ましてや、企業全体の90%を超える中小零細企業では、その種のワークライフバランスは不可能である状態が続いてきた。

さらに社会認識論からも、その政策はワーク(職場)とライフ(家庭、家族)に特化しすぎており、コミュニティ(地域社会)の視点に欠けたものであった注5)。同時に職場に関連する「ワーク」では非正規雇用問題解決の見通しに暗く、家族に関連する「ライフ」では介護問題を意識していない。

このようなきわめて不十分な少子化対策が、年間数兆円直近では6兆円もかけて30年以上も政府によって続けられてきたことに驚くが、そこからの反省を踏まえて、私は2014年あたりから「ワーク・ケア・コミュニティ・ライフ・バランス」への必然性を強調してきたが、反応は皆無であった(金子、2014)。

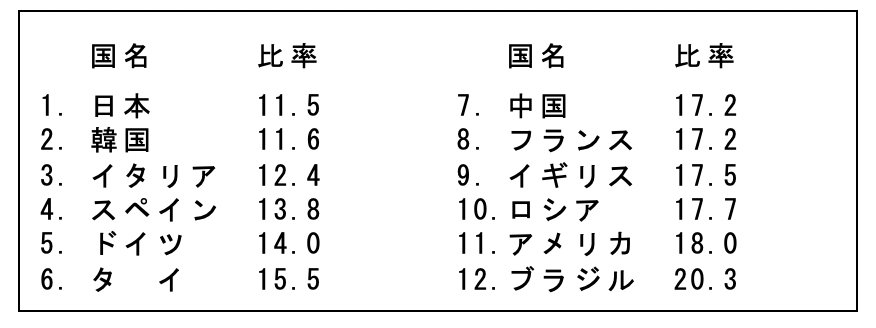

世界の中での「日本の少子化」の位置づけ第三に、「総務省報道資料」では国連に加盟する人口4000万人以上の36カ国を取り上げて、「こどもの割合」(年少人口割合)を比較している。この比較方法は、福祉系の研究に多い人口規模をまったく無視した方法よりも優れている。たとえば北欧のフィンランドやノルウェーなど人口が500万人程度の国と1億2500万人の日本の福祉水準を比べて、日本の現状は著しく遅れている、劣っているといった議論の仕方である。

人口数で25倍の差があれば、人口数10万の自治体と250万人の自治体を比べるようなものだし、入院ベッド数が5人の診療所と125のベッド数をもつ中規模病院を比較するに等しい。それぞれに規模に応じた組織システムが出来ており、アウトプットも異なる。学術的な比較研究では、このような事情に配慮しておきたい。

36カ国比較で、「こども比率」の低い方からの結果を表2で示しておこう。

表2 人口4000万人以上の36カ国の「こども比率」(%)出典:総務省報道資料(2023年5月4日)

東アジアの日本と韓国の低さが際立つが、マクロ的には第2次大戦中の日独伊の枢軸国と枢軸国よりだったスペイン、そして枢軸国だったタイが上位6位までを独占している状態が注目される。

これは連合軍の主力だった米英仏中ロの比率とは対照的である。連合国に属した戦勝国では、この75年間人口増加政策を積極的に行っても国民もマスコミも特に反対はしなかったが、敗戦国では「産めよ増やせよ」は禁句となった。なぜなら、「軍国主義」がその標語には付きまとっていたからである。このように人口とりわけ年少人口では、常に歴史的遺産の重みが感じられる注6)。

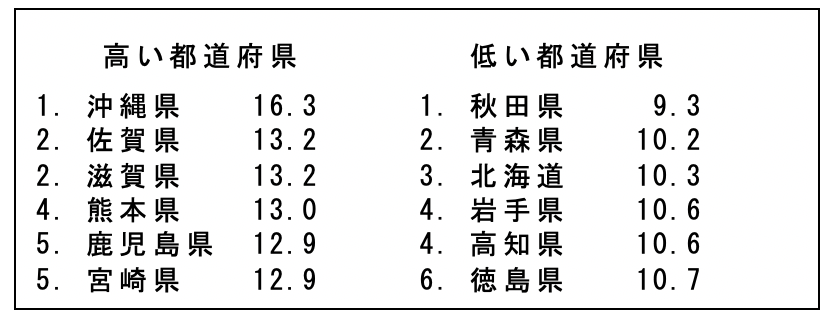

第四には、「こども比率」(年少人口率)の高低が都道府県別に発表された。これも表3でまとめておこう。

表3 都道府県のこども比率(%)出典:総務省報道資料(2023年5月4日)

このランキングに登場する都道府県は例年ほぼ変わらない。日本列島の地図でいえば、「西高東低」の状態にある。すなわち、相対的に「こども比率」が高い県は沖縄県、佐賀県、熊本県、鹿児島県、宮崎県などの九州地方に多い。一方でそれが低い県は、秋田県、青森県、岩手県の東北と北海道、四国の高知県と徳島県になった注7)。

以上のデータが本年の「こどもの日」朝刊各紙に最大公約数として掲載されたが、次に比較法により各紙の扱い方の特徴をまとめてみよう。