jasastyle/iStock

1. 少子化の現状

こどもの日の年中行事日本の総務省とマスコミ各社の間には、こどもの日と敬老の日に律儀なまでの年中行事の慣行が存在する。なぜなら、その日に合わせて、総務省が約一カ月前の最新のデータを要約して記者クラブで配布し、当日の朝刊にその主な内容を掲載してもらうという密接な関係が偲ばれる報道姿勢があるからである。

今年も5月5日の朝刊各紙では、文字数こそ違うが、総務省が4月1日現在の「人口推計値」を発表した資料(以下、「総務省報道資料」と表現)を基にした記事が出揃った。

私は20年ほど前にこの蜜月関係に気が付いて、通常は札幌で一紙しか購読していないが、こどもの日と9月の敬老の日に滞在している都市で、全国紙(「朝日」「読売」「毎日」「日経」)、ブロック紙(札幌なら「北海道」、佐賀では「西日本」)、地方紙(神戸なら「神戸」、佐賀では「佐賀」)をコンビニで購入し、それを一覧表にまとめた資料を作成して、社会学概論や社会学講義で配布し、解説するのを楽しみにしていた注1)。大学を定年退職してからも、この私なりの「年中行事」を習慣として行っている。

本年の傾向さて、今年の「総務省報道資料」では、

年齢3歳階級別子ども数が幼くなるほど減少 年少人口率の連続的低下(2023年で49年連続低下) 年少人口数の連続的減少(2023年で42年連続減少) 国連に加盟する人口4000万人以上の36カ国のなかで、「年少人口率」では日本が最低比率 都道府県別こどもの比率では最高の沖縄県が16.3%、最低の秋田県が9.3%

などが主な内容としてまとめられている。

なお、従来の代表的な少子化指標である「合計特殊出生率」については本年前半に2021年のそれが1.30と発表されたために、特に触れられてはいなかった。

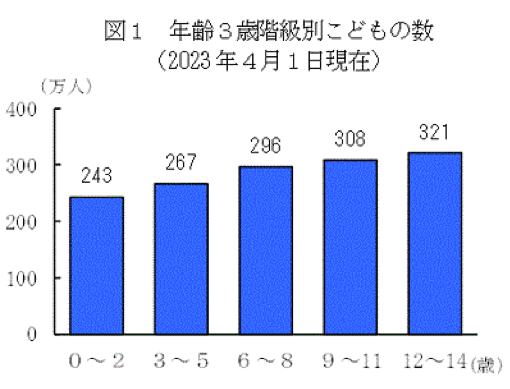

年齢3歳幅階級別こども数以下、各紙の記事には精粗のむらがあるので、全体を概観しておこう。

手持ちの新聞切り抜き資料の制約で2016年以降の傾向を見ると、①は2023年まで連続していて、本年は図1の通りである。すなわち、「0~2歳」が243万人(総人口に占める比率は2.0%)、「3~5歳」が267万人(2.1%)、「6~8歳」が296万人(2.4%)、「9~11歳」が308万人(2.5%)、「12~14歳」が321万人(2.6%)であった。

出典:総務省報道資料(2023年5月4日)

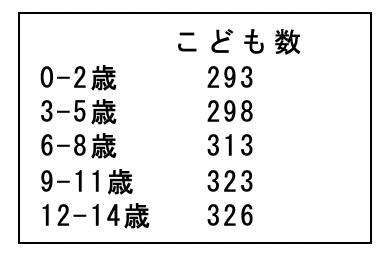

実際に2023年の結果を2018年と比較してみると、その後の少子化の勢いが鮮明になる。すなわち、表1によれば、3歳ごとの人口数合計が「12〜14歳」では326万人であったが、幼くなるほど2023年の減少幅が大きくなった。

表1 3歳幅のこども数(万人)(注)2018年4月の総務省発表人口

具体的には「0歳~2歳」では2018年は293万人であったが、2023年になると243万人に落ち込んだことに象徴される。この差は50万人になる。その他も「3~5歳」が298万人から267万人(31万人減少)へ、「6~8歳」が313万人から296万人(17万人減少)へ、「9~11歳」323万人からが308万人(15万人減少)へという具合に下がっていたのである。

この傾向から、この時期までの30年間、政府の少子化対策の基幹であった「待機児童ゼロ」と「ワークライフバランス」政策の効果はゼロに近かったと言わざるを得ない。