財政への影響

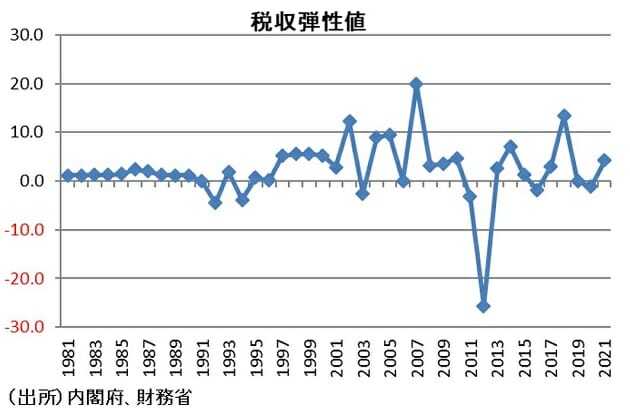

外国人労働者が財政に及ぼす影響については、経済成長率に応じて税収がどの程度増加するかを表す税収弾性値の前提で見方が分かれるだろう。政府は、比較的安定的な経済成長をしていたバブル期以前の平均的な税収弾性値を用いて1.1としている。しかし、欠損法人割合が大きく変動するようになった1990年代後半以降の税収弾性値を計測すれば、3近くまで上昇しているとする向きもある。

このように立場によって税収弾性値の捉え方はまちまちであるが、GDPギャップがプラスの状況で外国人労働者を受け入れれば、日本の潜在GDPの押し上げに伴う現実のGDP押し上げを通じて財政にも貢献する、という点は共通の認識であるといえる。

なお、財政に及ぼす影響については、経済成長面だけでなく社会保障制度の在り方も重要だろう。例えば、外国人労働者と日本人労働者の社会保障制度に対する依存度が変われば、財政に及ぼす影響も変わってこよう。

賃金への影響

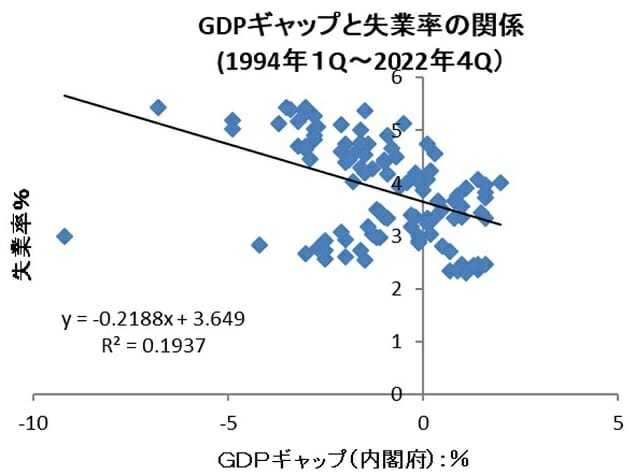

外国人労働者と賃金や失業率の関係について、最も重要な指標はGDPギャップだろう。GDPギャップと失業率の間にはオークンの法則という安定的した負の相関関係が観察される。また、失業率と賃金上昇率の間にもフィリップス曲線という安定的なトレードオフ関係がある。そこで具体的な関係を見てみると、オークンの法則では1980年~2018年の内閣府のGDPギャップが1%低下すると失業率が▲0.22%低下する関係があることがわかる。

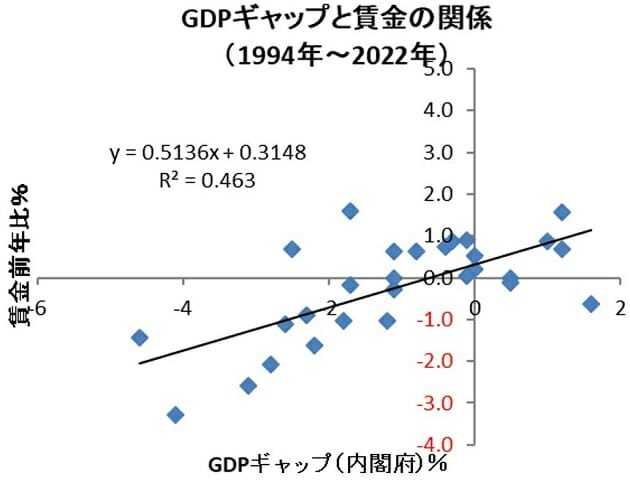

また、オークンの法則とフィリップス曲線の関係からGDPギャップと賃金にも関係があることから、内閣府のGDPギャップと賃金の関係について分析を行うと、GDPギャップが1%悪化すると賃金が▲0.51%低下する関係にあることがわかる。つまり、外国人労働者の流入が多くなるほど潜在GDPも押し上げられることになるが、潜在GDPの拡大が実質GDPの拡大を上回る状況になければ、GDPギャップの拡大を通じて平均賃金の押し下げ圧力になるといえる。ただし、GDPギャップがプラスの場合は経済の過熱を緩和することにもなりうるといえよう。

以上より、外国人労働者の受け入れは、GDPギャップがプラスの状況にあれば、日本が直面する人口減少のみならず、経済成長率の停滞や財政健全化といった問題に貢献しうる。しかし、GDPギャップがマイナスの状況であれば、逆にデフレギャップを拡大させることを通じて、デフレ圧力を増幅させることにもなりかねないといえよう。