はじめに

法務省の「在留外国人統計」(2022年7月)によれば、日本に在留する外国人の数は276万人を超えている。しかし、総人口に占める割合は2%強にとどまり、2桁を超える国が多い欧米と比べれば、依然として低い水準にある。

一方で、在留外国人の絶対数で見れば欧州の中小国を上回る規模との見方もあるが、就業者に占める外国人の割合で見てもわずか2%台となり、海外と比べると大きな差が存在する。しかし、近年の急速な人手不足の進行もあり、政府は技能実習の抜本改善や特定技能拡大等、外国人材のさらなる積極的な受け入れへと舵を切りつつある。

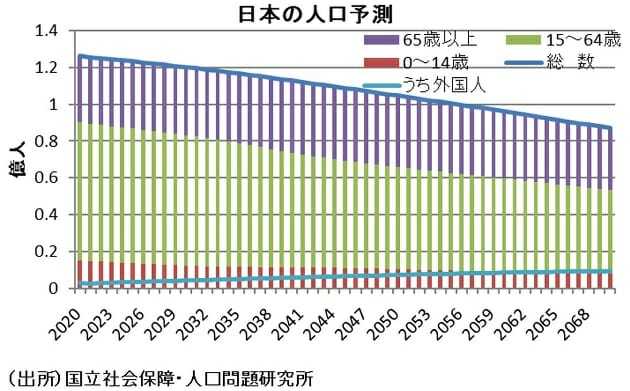

長期的に見ても、少子高齢化や人口減少問題は、日本経済が直面する最大の課題となっている。実際、国立社会保障人口問題研究所が2023年4月に公表した将来人口の出生中位推計によれば、日本の総人口は2020年の1億2,615万人から2070年には8,700万人に減少する。そして、15~64歳の生産年齢人口に至っては7,509万人から4,535万人にまで減少する一方で、外国人は275万人から939万人に増加する予測になっている。少子高齢化が進めば、日本経済の活力が大きく損なわれる可能性がある。そこで本稿では、外国人労働者の受け入れがマクロ経済に及ぼす影響について検討する。

経済成長率への影響

外国人労働者の受け入れが経済成長率及ぼす影響について、一つの目安となるのが成長会計だろう。成長会計とは、経済成長率をその内訳に注目して成長の要因を分解するものである。その生産要素として、資本と労働と考えてコブ=ダグラス型の生産関数を仮定し、経済成長率を、①資本分配率と資本投入量の変化の積、②労働分配率と労働投入量の変化の積、③全要素生産性の上昇率、の3要因に分解するものである。従って、外国人労働者の受け入れは、主に②の労働投入量の増加、により経済成長率の上昇に寄与する可能性があるといえる。

先の人口推計によれば、外国人が50年間累計で664万人増える予測となっている。これは、直近の就業者数をもとに労働分配率と労働時間が不変とすれば+0.2%の労働投入量の増加となる。そこで、内閣府が潜在GDPを推定する際に想定する資本分配率0.33を用いれば+0.2%の労働投入量の増加は年平均+0.13%の潜在GDPの押し上げ要因になると試算される。従って、GDPギャップがプラスであることを前提とすれば、外国人労働者の受け入れが多かれ少なかれ経済成長に貢献する、というのが一般的な結論といっていいだろう。ただし、GDPギャップがマイナスの状況であれば、デフレギャップを拡大させてしまう可能性があることには注意が必要だろう。