- 海外の金融勘定

続いて海外の金融勘定を見てみましょう。

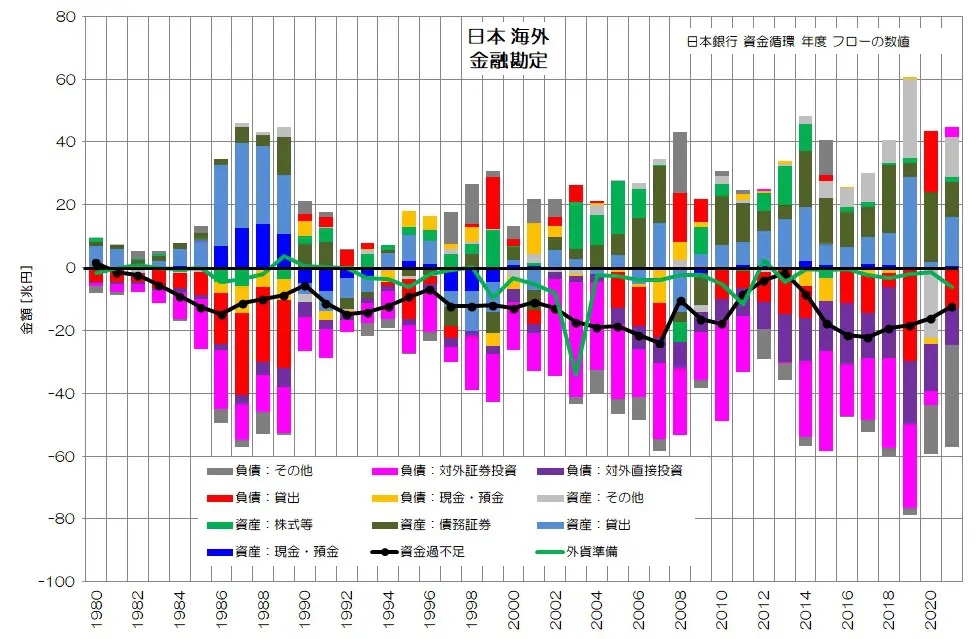

図4 日本 海外 金融勘定日本銀行 資金循環統計 より

図4が日本に対する海外の金融勘定のグラフです。

1981年以降赤字主体が続いています。

1989年までは負債側の貸出が大きく増えていましたが、1990年からはそれを減らす方向に変化しています。

金融資産のうち現金・預金、貸出も減らす方向に変化していますね。

負債のうち対外証券投資、対外直接投資は一貫して増え続けています。特に対外直接投資は2005年頃から本格的に増え始めています。

企業の金融資産側の対外直接投資側とほぼ符合する推移となっていることも確認できますね。

近年では、金融資産側では株式等、債務証券、貸出の増え方が大きいようです。

すでに金融取引の規模ではバブル期を超えていますが、基本的に日本から見た海外は赤字主体で、純金融負債を増やす存在のようです。

- 金融機関の金融勘定

最後に金融機関の金融勘定を見てみましょう。

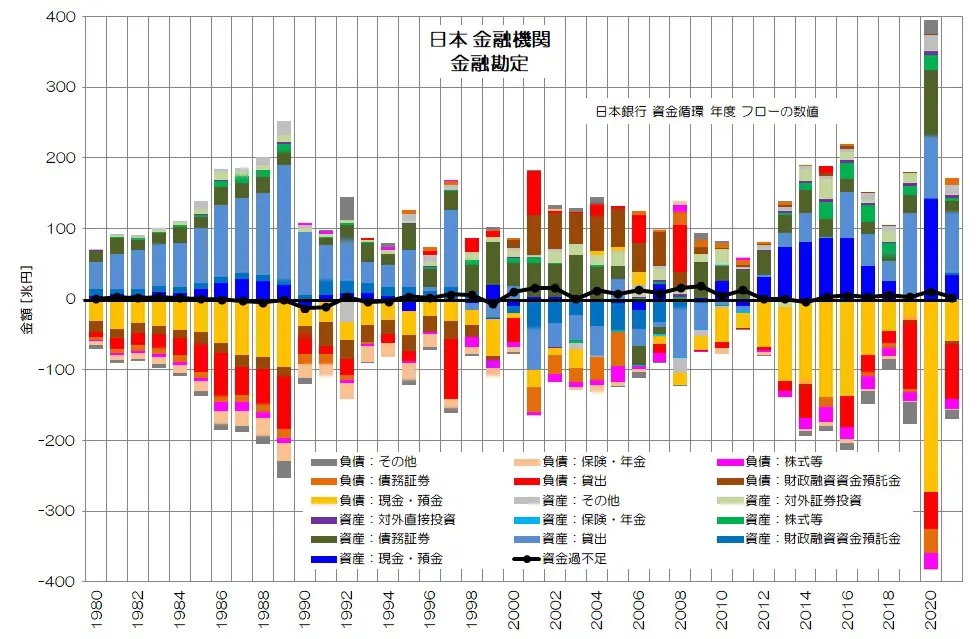

図5 日本 金融機関 金融勘定日本銀行 資金循環統計 より

図5が日本の金融機関の金融勘定のグラフです。

まずプラスとマイナスがほぼ均衡していて、差し引きの資金過不足はほぼゼロで推移していることが確認できますね。

そして、金融資産・負債の取引規模が、家計や企業が数十兆円程度だったのに対して、金融機関は100兆円を超えることが多いようです。

1989年までにかけて拡大していましたが、バブル崩壊で一気に収縮しています。

それまでは主に、金融資産側の貸出(他者の借入金)と、負債側の現金・預金(他者の金融資産)が増えていたようです。

その後全体的に取引規模の収縮状態が続いた後に、1998年頃から負債と金融資産が「減少」する挙動が見受けられるようになります。

減少する金融資産は主に貸出と、負債側は財政融資資金預託金です。

貸出は主に企業と家計の負債が減っている事と、財政融資資金預託金は政府の金融資産が減っている事と符合しますね。

2011年あたりから、負債と金融資産が拡大する状態に戻ってきたようです。

- 日本の金融勘定の特徴とは

今回は日本の経済主体ごとの金融勘定を眺めてみました。

やはり、バブル・バブル崩壊を機に進んだ変化が大きいように思います。

特に企業では、バブル期に膨らんだ借入を減少させ、黒字主体化するという挙動が見られます。その後も、対外直接投資を増やす事で、黒字主体であり続けています。

家計は黒字主体が継続していますが、かつての水準からはかなり目減りしています。

政府は、この変化の間に負債を増やし、この時増えた負債が今の国債残高の中でも大きな割合を占めていることになりますね。

2011年以降で、どの経済主体もバブル崩壊前のような状況に戻りつつあるように見えますが、変質した企業が今後どのような挙動になっていくのか、大変興味深いところですね。

皆さんはどのように考えますか?

編集部より:この記事は株式会社小川製作所 小川製作所ブログ 2023年5月5日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「小川製作所ブログ:日本の経済統計と転換点」をご覧ください。