- 家計の金融勘定

それでは、まずは家計の金融勘定から見ていきましょう。

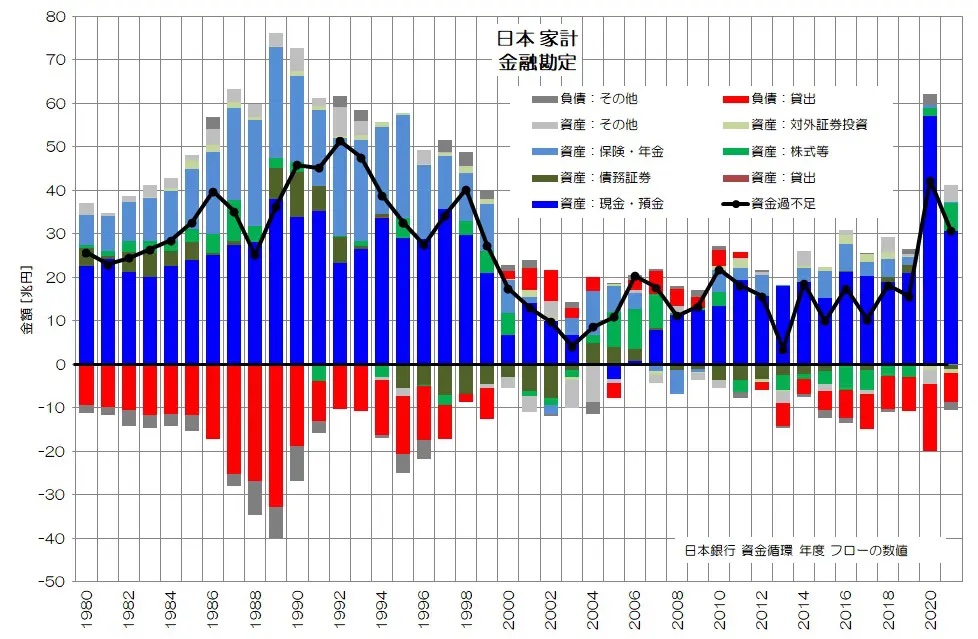

図1 日本 家計 金融勘定日本銀行 資金循環統計 より

図1が日本の家計の金融勘定のグラフです。

1999年頃まで、2000~2011年で、2012年以降で傾向が異なるようです。

1999年頃までは、負債(主に貸出)を増やし、金融資産も大きく増えています。特に現金・預金が増えていますが、保険・年金もかなり大きな割合を占めていますね。

2000~2011年は、負債のうち貸出(赤)がプラス側に来ています。それだけ負債を減らしているという挙動になります。

この辺りは企業も同様の挙動が見られますが、家計も負債を減らしていたわけです。

2012年以降は再度負債が増え、金融資産のうち現金・預金も増えるような挙動に戻っています。ただし、負債のうち貸出や、金融資産のうち現金・預金の水準はかつてほど高くないですね。

更に保険・年金が大きく減少しているのも特徴的です。

差し引きの資金過不足では、黒字主体であることは継続していますが、かつてほどの水準ではありません。

また、他国との比較で明らかになると思いますが、金融資産のうち株式等の存在感が薄いのも日本の家計の特徴ですね。

そして、金融資産残高では現金・預金ばかりが積みあがっているのも、この金融取引から見てもよくわかります。

- 企業の金融勘定

続いて企業の金融勘定を見てみましょう。

日本の経済主体で最も変化しているはずですので、注意深く眺めてみたいと思います。

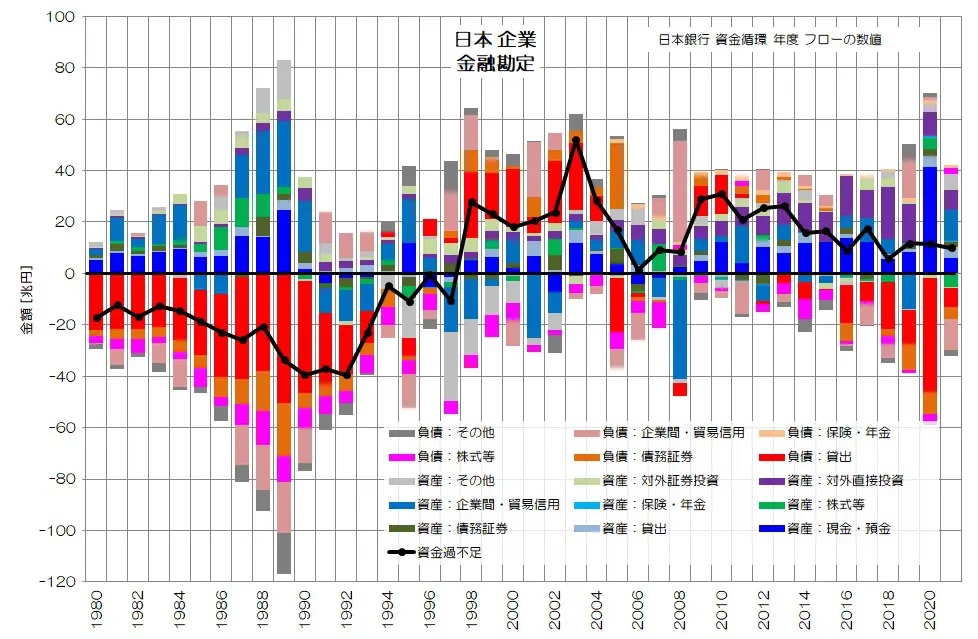

図2 日本 企業 金融勘定日本銀行 資金循環統計 より

図2が日本の企業の金融勘定のグラフです。

1989年までは企業は負債側の貸出を大きく増やし、金融資産も増大させていました。バブル崩壊により、1989年→1990年で極端に収縮している様子がわかりますね。

その後も1993年頃まで、負債を増やしますが、金融資産を減らし始め、大きく赤字主体であることを継続します。

1994年から急激に赤字水準が縮小し、1998年から黒字主体化しています。

1998年から2010年頃までが、負債のうち貸出を減らす挙動が見られます。この挙動が主要国の中では特殊な部分ですね。

ところどころ金融資産を減らしていますが、多くは企業間・貿易信用です。これは手形等を回収している事を意味していると思います。

つまり、この期間は企業は取引を収縮させ、借入金の返済、手形の回収が進んだ時期であることがわかります。

2011年以降は、負債が増え、金融資産も増えていますので、また局面が変化しているようです。ただし、大きく黒字主体であることは変わりません。

金融資産の構成をよく見ると、現金・預金(青)が増えているのに加え、対外直接投資(紫)も大きく増加しています。

企業が国内への事業投資ではなく、海外への直接投資(再投資を含む)を増やしている様子が可視化されていますね。

- 政府の金融勘定

続いて政府の金融勘定を眺めてみましょう。

企業や家計の変化を受けて、政府の挙動も変化しているはずです。

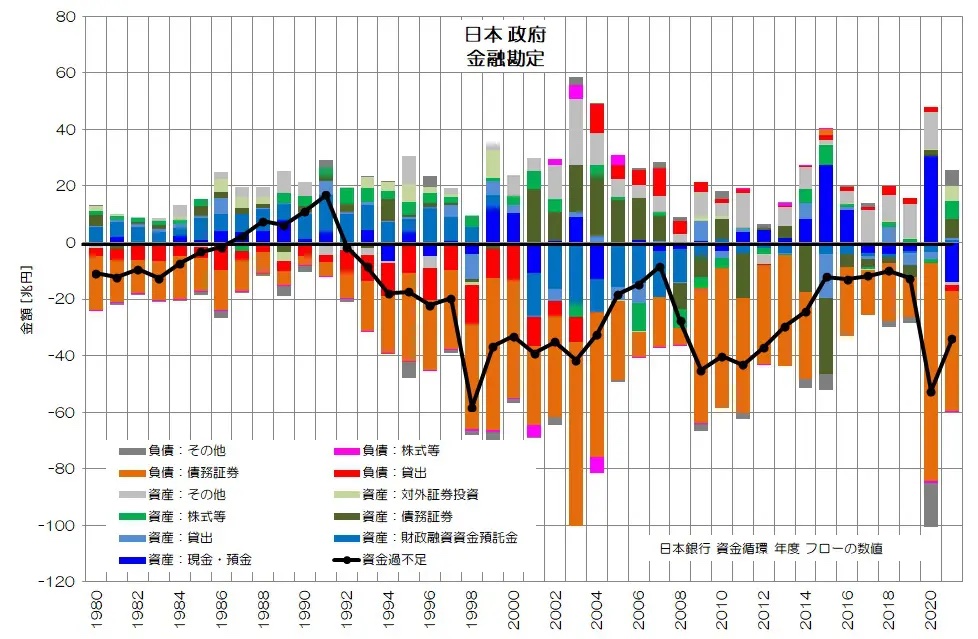

図3 日本 政府 金融勘定日本銀行 資金循環統計 より

図3が日本の政府の金融勘定のグラフです。

基本的には赤字主知ですが、1992年にかけて黒字主体化していた推移が見て取れます。

1992年から赤字主体化し、主に債務証券(国債)が増えている様子がわかります。

特に企業の変化が著しくなる1998年に、極端に負債のうち債務証券を増やしています。

2001~2008年にかけては財政融資資金預託金を減らしている様子や、2004年以降では負債のうち貸出を減らしている挙動も見られます。

1992~2004年(特に1998~2004年)までは資金過不足の赤字水準が大きい時期が続きますが、明らかにバブル崩壊を受けた変化で、企業が黒字主体化している時期と重なることがわかりますね。

ビジネス

2023/05/10

「金融勘定」で見る日本経済

関連タグ

関連記事(提供・アゴラ 言論プラットフォーム)

今、読まれている記事

もっと見る