先述のとおりだが、グローバルサウスはとても広い概念だ。日本の近隣諸国、特に中国や朝鮮半島は、いまだに日本に酷いことをされた、という意識がそれなりに色濃く残っているが、当然ながら、中南米やアフリカ、中近東や西アジアなどは、日本に被害を受けたという意識は皆無である。

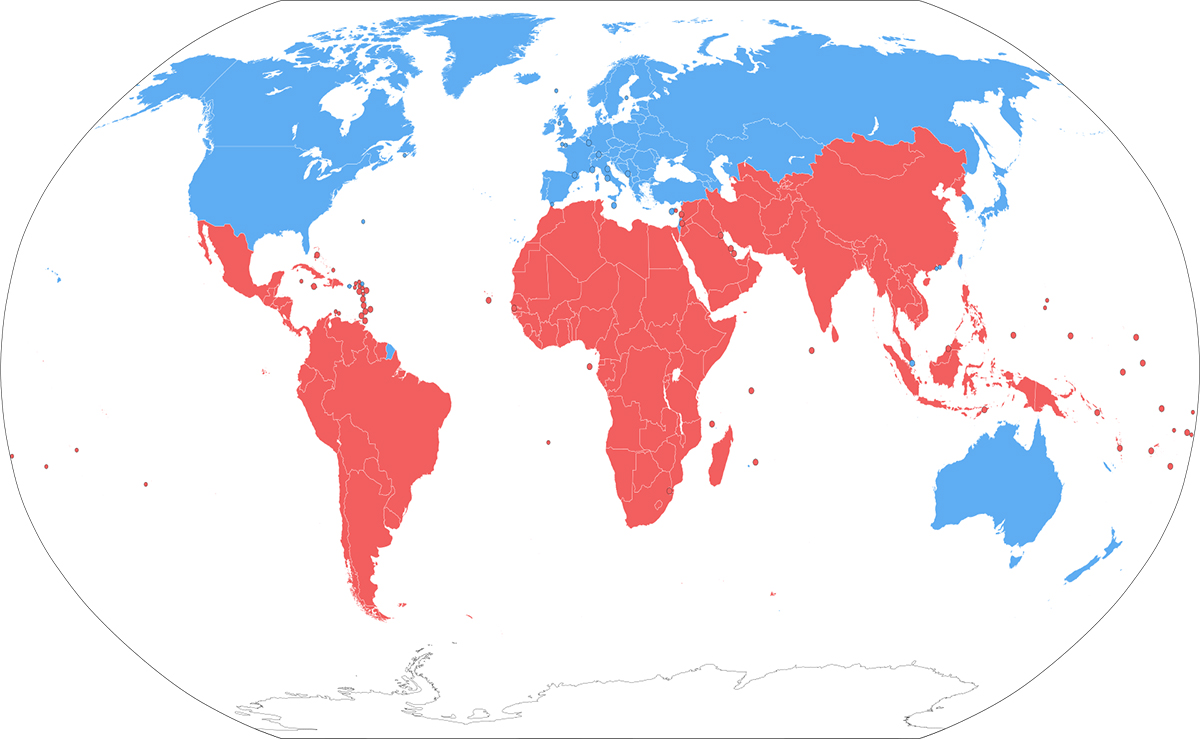

グローバルノース(青)とグローバルサウス(赤) Wikipediaより

しかも、特にグローバルサウスの雄ともいえるインドでは、経済成長に伴って、中国に次いで、だんだんと国民のナショナリズムに火が付き始めている印象がある。特に、読者諸賢に鑑賞をお勧めしたいのが『RRR』というラージャマリ監督の大ヒット映画だが(まだ日本でも一部でロングラン上映中)、やはり大ヒットした前作の『バーフバリ』のモチーフとは一変して、欧米の支配(インドなのでイギリスの支配)に対する猛烈な反感と怨恨感情をベースとした民族の誇りに満ちている。

つまり、日本はある意味で十分に罪を償ったが、その背後の欧米は、植民地支配にしても環境問題にしても、やりたいときに好きなだけやっておいて、未だに贖罪が足りていない、というセンチメントが、グローバルサウスには、通低音のように流れているという事実がある。そんな中で、日本が教条主義的に、欧米の片棒を担いで「自由だ、民主だ、法の支配だ、人権だ」と騒いでも、何の説得力も持たない。

日本は日本として、そうした欧米の価値観をしっかりと咀嚼して、わが国が大事にしてきた文化的な背景から来る価値観と融合させ、自らの言葉で、自らの価値としてそれを腹の底から説明しなければ説得力は生まれない。欧米の価値観をうまく取り込みつつ、優しい社会を日本は築いてきたという自信と、将来への展望を持たなければグローバルサウスの取り込みは達成できない。

今、「取り込み」という言葉を使ったが、本質的には、「取り込もう」とすると、相手は「拒否」「拒絶」するのが常だ。インド人がなぜ、日本に良い感情を持つのかということについては、歴史的な経緯その他、いくつか説明があるが、一つの有力説は、インドから見ると日本が「愛(う)い奴」だから、可愛いから、ということである。

日本人の多くが葬儀の際などに従う仏教の様式は元々インド由来だし、祇園祭りなどもインドの祭りに酷似していると言われる(山車の形式など、インドが由来という説も有力)。カタカナもインドの文字から来ているという説もある。カレーショップはそこら中に溢れている。

営業の基本ともいえるが、こちらから「売り込んで」「取り込む」のではなく、共通点をうまく示し、グッド・リスナー(良い聞き手)となって、「愛(う)い奴」となり、信頼を得てから、大事なことを自らの言葉で説明をしていくという順番も大事だ。

製造業や食事が典型であるが、我々は色々なものを柔軟に取り入れて、それを自家薬籠中のものとし、自らのものとして世界に展開してきている。自動車にしても、ラーメンにしても、インド流に言えばカレーにしてもそうだ。それらの例には枚挙に暇がない。

欧米的価値観を日本的あり方で自家薬籠中のものとし、自らのものとして言語化してグローバルサウスに展開していくこと。そして、その際に、教条主義的にならずに、「愛い奴」となって進めていくこと。日本外交には、こうした姿勢と態度、更にはそのような展開を図るための具体策が必要になってくると思う。

G7サミットを契機とした思い切った日本外交に期待したい。