- 安倍元総理警護に失敗した直接の要因と立案された防止策

● 安倍元総理の警護に失敗した直接の要因

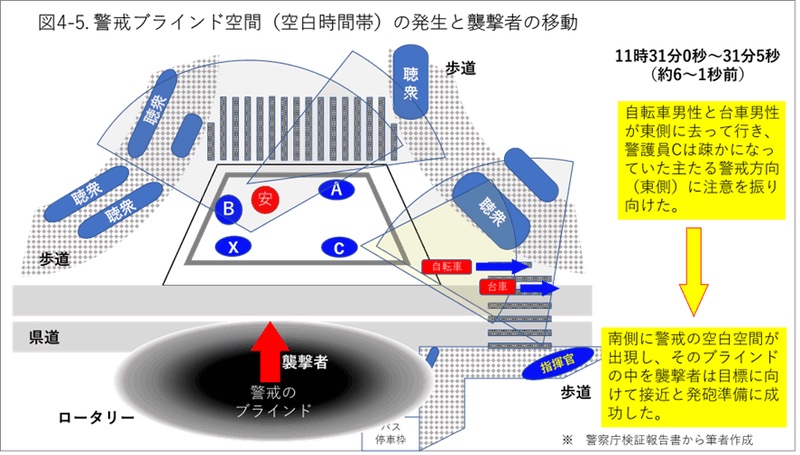

「警察庁検証報告書」(※)では、「警戒網の空白を生み、犯人が接近して銃撃することを可能にしてしまったことが直接の要因」(筆者の要約)と結論し、その要因が再現されないよう数々の改善策を列挙していた。

※『令和4年7月8日に奈良市内において実施された安倍晋三元内閣総理大臣に係る警護についての検証及び警護の見直しに関する報告書』

整理すると、

「身辺警護員等が『1発目発射まで襲撃者の接近に気が付かなかった』ので(≒直接要因)『2発目発射を許容し』、警察は警護に失敗した。」

「裏」を考えるならば、

『1発目発射までに身辺警護員等が襲撃者の接近に気が付く』ことができれば『2発目発射を許容せず』警護に成功した(可能性がある)。」

ということである。(ただしそれとて十分条件ではない。詳細は添付図4-5参照)

なお、結論部分は簡潔に明示するために要約を重ねた。その背景をなす2次的・3次的な諸条件も検証報告書では描き出されているが膨大・詳細なので本稿では拾いきれていない。そこに関心がある場合、必ず報告書原典にあたりご自身の見解を構成して頂きたい。

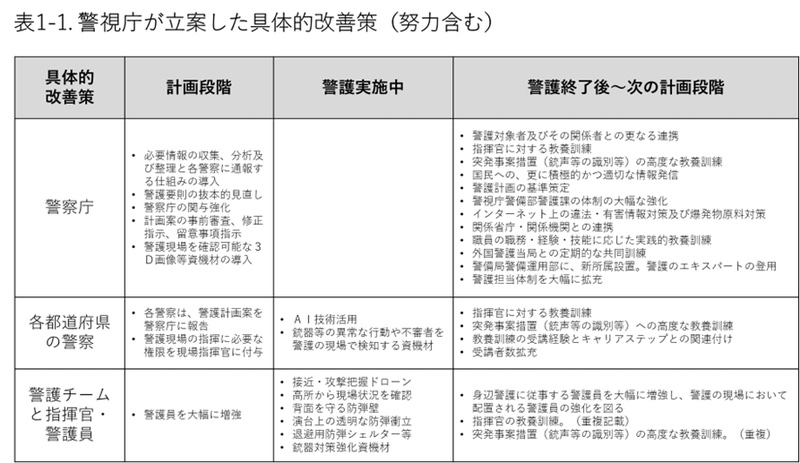

● 立案された防止策

検証報告書が提示した改善策には、重複する部分もあるので要旨を抽出した。警視庁と都道府県の各警察(と警護チーム)の具体的な改善策を一覧化すると添付「表1-1」の通りとなる(ただし捨象した記述にも多くの意味があるので完全網羅とは言えない)。

- 改善にもかかわらず岸田総理襲撃を許した要因は何か?

警察庁と各都道府県の警察は、前記のような改善策の導入(とその努力)を行い、再発防止に全力で取り組んできたはずだが、その検証報告から7か月以上の準備実施期間を経た4月、「殺害の意図さえ持つ襲撃者の攻撃可能圏内への接近と攻撃敢行」は再度実現してしまった。

この「襲撃者が接近と攻撃を達成した」という事実が示しているのは、「警察組織は『学習』に失敗した」ということである。学習失敗の原因帰属は一朝一夕にできるものではなく、筆者には現段階では背景や原因を断定することはできないが、一つの仮説を持っている。つまり、

仮説:「組織の旧弊が実働部隊を拘束し、現実に対応するための小さな改善さえ容易ではない」

という「警察文化の“呪縛”」の存在を疑っている。仮説を破る有力な原因が見つかればそれを追求すればよい。逆に仮説に妥当性がある場合に、自己改革にも失敗した警察組織(警察庁・各都道府県の警察)は、改めてその警察組織文化の階層まで失敗の原因を探求し、組織改革すべきである。必要ならば外国を含む外部機関の知見を活用すべきである。

ただしそれは時間がかかる。そこで喫緊の課題は、検証報告書の後半(3章~5章)で列挙されている再発防止に直接役立つ施策を実施することである。

● 改善にもかかわらず岸田総理襲撃を許した要因

限定的に開示されている映像情報等から、改善策にもかかわらず岸田総理襲撃を阻止できなかった要因を指摘すると次の通り。

(潜在的な)武器保持者の事前の発見ができなかった。 金属探知機等での所持品検査を実施していなかった。 ドローン等を利用した高所からの俯瞰的な現場状況の監査がなかった。 「近接探知」等へAI活用が行われなかったか、有効に機能しなかった。 「防護板(壁)」や「退避シェルター」が設置されていなかった。 「演台上の透明防弾衝立」が設置されていなかった。

【疑問点1】 後知恵で恐縮なのだが、映像を見る限り、集合している聴衆の中で、鞄やリュック等を持っている人物は少数である。なぜ制服警官等が持ち物検査をしなかったのであろうか?

【疑問点2】 なぜ接近移動を探知する機器が導入されていないのだろうか?あるいは有効に機能していないのであろうか?

【疑問点3】 あの聴衆の人数ならば、例えば急遽パイプ椅子を設置するだけでも、立ち上がったり接近したりする不審な挙動は一目瞭然だがそれさえできない理由は何なのだろうか?

【疑問点4】 投擲された瞬間、なぜほとんどの人が一方向を向いているのか?

もし爆発設定時間が数秒であれば多数のけが人が出る可能性はあった。ただし今回は投擲された爆発物に気が付いた優秀な警護員がいたので受動的な即応に成功している。これは「警護人数の増加」や「教養訓練強化」の結果であろう。

疑問は尽きないが、総合すれば要するに次の疑問となる。

【最大の疑問】 「昨年8月に警察庁自身が発表した『検証報告書』の対策を講じていれば、今回の岸田総理襲撃事件において、『接近と爆発物の投擲』は未然に防ぐことができたのではないか?」

現場で命を懸けて職責を果たす警護員(若い警察官)の姿と比べるとき、これは組織の上席や為政者たちの不作為に見えるが違うのか。

縷々述べてきたが要するに、総理襲撃の発生を許した深層要因は、「警察組織の文化(旧弊)」にあったのではないかと考える。