女性は「産む機械」ではない

国民の多くが少子化の進行に危機感を感じているいま、少子化を反転させるのは政府に課せられた絶対的な使命の一つであるが、注意しなければならないこともある。

つまり、少子化を反転させるには、一人の女性に、なるべく若い年齢から、なるべく多くの子を生んでもらう必要がある。しかし、これは一歩間違えば女性を「産む機械」とみなしてしまう危険性を孕んでいる。

もし国難ともいえる少子化を止めるのに、「産めよ、増やせよ」が必要だからといって、女性の人権を軽視した乱暴な政策を行ってもよい理由には絶対にならない。

だとすれば、女性の人権を蹂躙せず、子どもを増やすには、子どもを必要と考えていない人たちに子を持つことを強制するのではなく、金銭的な理由などで希望する子どもの数を断念している人たちが希望する数の子どもを持てるよう「異次元の出生対策」を講じればよいということになる。

小黒法政大教授の「異次元の少子化対策」こうしたなか、小黒一正法政大学教授は、出生増につながる文字通り「異次元の少子化対策」を提案している。

小黒教授の提案はこうだ。

有配偶出生数を現状の2から3への引き上げを政策ターゲットに位置付け、第3子以降の出産を強力に支援するため、第3子以降の出産育児一時金を子ども一人当たり1千万円に引き上げるというのだ。

しかも、この施策のポイントは、第3子以降1千万円という異次元な政策であっても、もし仮にその政策効果が無く、出生数がほとんど増えなかった場合には、追加的な予算はほとんどかからない。第3子以降が10万人しか増えなければ、1兆円の財源しかかからない。しかも、数年間実行してみても効果がなかったら、止めればよいとのことだ。

つまり、既に子どもを2人育てている世帯は、基本的には子どもが嫌いなわけではなく、ただし3人目となると金銭面(子育てには体力も必要だがそれはあるとして)でのハードルの高さが障害になる世帯も多い。だから第3子以上には1千万円支給ということなのだろう。

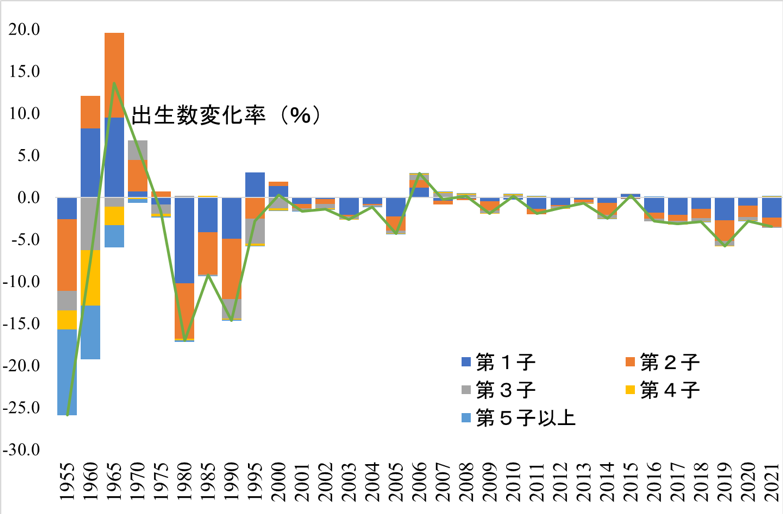

第3子以上の出生動向では、第3子以上の出生動向はどのようになっているのだろうか。厚生労働省「人口動態統計」によれば、第3子以上の出生数も出生数全体に占める割合も総じてみれば低下を続けている。足元では14.4万人、全体の17.2%を占めるに過ぎない。

図 出生順位別出生数の寄与度分解(出所)厚生労働省「人口動態」により筆者作成

子ども一人を大学卒業まで育て上げるとすると養育費と教育費を含めていくら費用がかかるのだろうか。

ここではやや古いアンケート調査ながらAIU保険会社「現代子育て経済考」(2005年)によれば、幼稚園から高校卒業まですべて公立で大学も国立だとすれば約3千万円とのことだ(幼稚園から大学まで私立で医歯学部だと6千万円超とのこと)。ほかの類似の調査を見ても大体3千万円となっているので、子ども一人にかかる子育て費用は3千万円とみて間違いないだろう。つまり、例えば、子どもを3人を育てようと思えば、9千万円かかることになる。

労働政策研究・研修機構『ユースフル労働統計2022』によれば、60歳経過時点で定年を支給事由とする退職金を得て、その後、平均的な引退年齢まで非正社員で働き続けた場合の男性の生涯賃金は、 中学卒で2億4千万円、高校卒で2億5千万円、高専・短大卒で2億6千万円、大学・大学院卒では3億3千万円となっているので、税や社会保険料のほか、子育て費用で9千万円負担できる層は、1千万円の給付を受けたとしても、ほとんどいないのではないか。

小黒教授とはこれまでも共同研究を多くこなすなど、意見が一致することが多かったが、本提案では珍しく筆者の意見は異なる。

理由としては、先に述べたような子育て費用と生涯賃金の関係の他、第3子以上の子を増やすには、そもそも未婚率、無子率の上昇や出産開始年齢の高齢化もあり、かなり困難だと考えるからだ。