目次

下請かけこみ寺での相談方法、流れ

下請かけこみ寺における実際の相談事例集

下請かけこみ寺での相談方法、流れ

相談できる内容が分かったところで、実際に下請けかけこみ寺で相談する場合の流れを見ていきましょう。

ステップ1. 相談方法を決定し、予約する

下請かけこみ寺は、以下の3つの方法で相談が可能です。

- 電話相談

- オンライン相談

- 対面相談

どの方法も相談できる内容は同じで、相談可能な日時もほぼ変わりません(原則、平日の日中)。考え方としては、電話で十分に情報を伝えきれるのであれば電話相談、資料や画像などを共有しての説明が必要であればオンライン/対面相談、という形がいいのかなと思います。

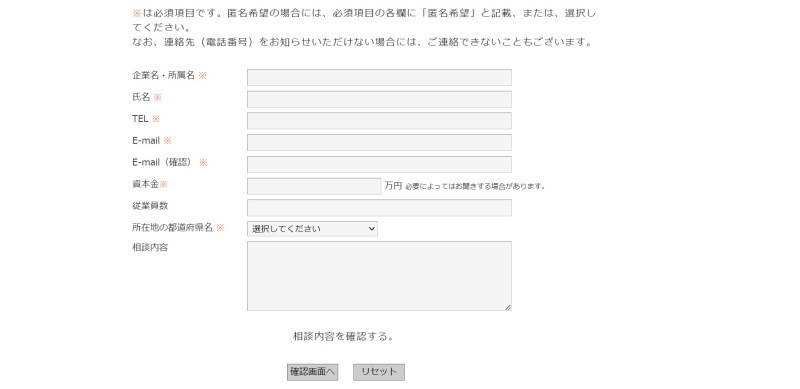

いずれの方法も、オンライン上の予約フォームから詳細を送付し、担当者からの折り返しを踏まえて予定を調整していきます。事前に必要な情報は以下の通りです。

ステップ2. 相談員に相談する

予約が完了したら、まずは専門の相談員に相談していきます。相談時間は相談内容次第ともいえますが、オンライン相談の場合「目安は1時間程度」と書かれているので、これを基準にするといいでしょう。

相談員への相談で悩みが解決すれば、ここで相談は終了です。

ステップ3. 弁護士への相談など、次の段階へ進む

相談員への相談で悩みが解決しない場合、あるいは相談員の判断でさらなる対応が必要となった場合、次のステップに進むことになります。

具体的に考えられる選択肢は以下の4つです。

- 弁護士への無料相談

- 裁判外紛争解決手続(ADR)

- 中小企業庁への通報(下請法違反の恐れがある場合)

- より適切な相談機関の紹介

この中で分かりづらいのは、2番目の「裁判外紛争解決手続(ADR)」でしょう。そもそもADRとは、調停人(下請かけこみ寺の場合は弁護士)立ち合いのもと、トラブルの当事者同士で話し合い、和解を目指す手続きのことです。

裁判とのおもな違いは以下の通り。

| ADR | 裁判 | |

|---|---|---|

| 手続き開始 | 双方合意のタイミング | 一方が訴えたタイミング |

| 情報公開 | 非公開(原則) | 公開(原則) |

| 期日、場所の決定 | 当事者同士 | 裁判所 |

| 期間 | 短い | 長い |

| 費用 | 安い | 高い |

| 結果の強制力 | なし(調停の場合) | あり |

このように、「よくも悪くも強制力はないが、当事者同士で自由に決められる範囲が広く、負担も軽い手続き」がADRといえます。

もちろん、裁判で白黒つけないと解決しそうにないトラブルもあるでしょう。しかし、当事者同士の話し合いで解決できればお互いにとってメリットがあるので、裁判に発展する前段階としてADRを検討できるのは助かります。

なお、ADRの必要が生じた場合、下請かけこみ寺を利用していれば細かな手続きについての説明もしてくれるので、安心してADRに臨めます。

下請かけこみ寺における実際の相談事例集

下請かけこみ寺では、実際の相談事例をPDFにて公開しています。

なお、今回は令和3年版の事例集から紹介していますが、過去の事例集も公開されています。実際のトラブル事例は読んでみるだけでも参考になるので、余裕があればぜひ併せてご覧ください。

事例1. 行政機関への下請法適用について

| 質問 | 行政機関が発注者となる場合に下請法は適用されるのか? |

|---|---|

| 回答(弁護士) | 下請法は企業間取引を対象としたもの。よって出資金のない行政機関(国、地方公共団体など)が発注者である場合には、下請法の適用はない。 ただし、行政が発注して広告代理店などが元請けとなり、一部業務を事業者が受託した場合には、下請法の対象となる。 |

ただし、行政が発注して広告代理店などが元請けとなり、一部業務を事業者が受託した場合には、下請法の対象となる。

これは行政機関への下請法適用に関する質問です。確かに、言われてみれば「下請法は企業間取引を対象としたもの」であり、「行政機関への下請法適用はない」という回答には納得です。

ただ、法律の勉強をしている方ならともかく、私たち一般人には分かりづらい考え方なのも確か。実際、「下請法 適用範囲」とググっても、国や県がその対象かどうかを端的に回答してくれるサイトにはなかなかたどり着けませんでした(余談ですが、話題のChatGPTにも質問してみたところ、ハッキリと「行政機関も下請法の適用対象」と返されました)。

弁護士への相談が法律の正確な理解につながった事例といえるでしょう。

事例2. 代金未払いへの対応について

| 質問 | 個人事業主Aは、2020年6月~2021年3月まで親事業者B社から商品の発注を受け、納品を行っていたが、代金の支払いが無く、請求書を送付しても連絡もない。 相手方に連絡しても代表者に取次がないため、話し合いもできない。支払いを求めるにはどのように対応すればよいか? |

|---|---|

| 回答(弁護士) | 相手方の対応からすると、おそらく何度請求書を送っても事態は解決しない。解決するためには、調停(ADR)または訴訟を検討する必要があるが、手元の資料が十分ではない場合には、改めて資料を集めなければならない。 例えば、商品単価は、相手方からのメールを探しプリントアウトすればよく、納品した日や数量を明らかにするには、相手方のサインのある納品書を探すとよいだろう。 資料が全てそろうのがベストだが、無いものがあっても、それで手続きを諦めるのではなく、あるもので立証していく方法を考えよう。この作業は専門的になるので、実際に手続きをする際には弁護士に依頼するとよい。 なお、相手方が取引をやめた理由次第では、訴訟を提起すると、反訴が提起される可能性もある。それに備えて、反論材料を確認しておこう。 |

例えば、商品単価は、相手方からのメールを探しプリントアウトすればよく、納品した日や数量を明らかにするには、相手方のサインのある納品書を探すとよいだろう。

資料が全てそろうのがベストだが、無いものがあっても、それで手続きを諦めるのではなく、あるもので立証していく方法を考えよう。この作業は専門的になるので、実際に手続きをする際には弁護士に依頼するとよい。

なお、相手方が取引をやめた理由次第では、訴訟を提起すると、反訴が提起される可能性もある。それに備えて、反論材料を確認しておこう。

「代金未払い」というフリーランスにとっては致命的な問題の相談です。相手方が悪質なクライアントである可能性は高いものの、実際に訴えを起こすためには資料が必要だというのはもっともです。具体的な資料のそろえ方までアドバイスしてくれるのも親切ですね。

なお、ここでいう「反訴」とは、文字通り被告(今回は相手方)による原告(今回はAさん)への「訴え返し」です。たとえば相手方が「確かに料金は支払わなかったが、それはAさんの成果物があまりに低品質だったから。むしろ当社に損害が発生したこともあるくらいだ!」と、Aさんを訴えるようなケースです。

素人目に見ても反訴される可能性はありそうなので、成果物がしっかり相手方の要望を満たしたものであることを証明できる材料をそろえたいところです。

事例3. ADRに発展した残金支払いについて

| 概要 | A社(資本金:1,000万円)は、B社(資本金:3億円超)より、プリンターの開発と試作品の製造委託を受け、総額6,700万円で請負契約を結び、着手金および外注費として3,100万円が支払われた。 B社の指定納期は9か月後だったが、試作品製造が間に合わなかった。するとB社より納期遅延を理由に契約を解除され、残金の3,600万円の支払いはしないと言われた。 そのため、残金の支払いを求め調停を申したてた。 |

|---|---|

| 相談者主張 | 契約金の残額3,600万円の支払い。 |

| 相手方主張 | 請負契約である以上、納期までに完成品の納入義務があり、それが実行されなかったことによるための契約解除。支払い義務はない。 |

| 調停結果 | 調停弁護士による調停を5回実施した結果、申立人に対しては、請負契約のため完成品の未納による責任があり、残金全額の支払いは受けられないと回答。 相手方に対しては、製品の出来高から判断して、残金の一部である700万円を支払うことを提案し、この内容で和解した。 |

相手方に対しては、製品の出来高から判断して、残金の一部である700万円を支払うことを提案し、この内容で和解した。

こちらは納期遅延をめぐる契約解除と、残金支払いに関する調停です。

フリーランスの立場からすると、「納期に遅延している以上、残金が支払われなくても仕方がないのでは……」と思ってしまいますが、製造業においては「出来高」という考え方が重要になるようです。

この場合の「出来高」とは、「製品の完成度合い」のことを指します。つまり、「確かにプリンターは完成しなかったものの、一部は完成しているため、この『一部』に対する残金は払ってもいいのではないか」というのが、調停人の回答です。

裁判に発展していればどのような結果になったかは分かりませんが、調停による「落としどころ」としては妥当なようにも感じられます。