かつては、集団的自衛権の行使ができないから改正が必要だとの議論だったが、平和安全法制の際、解釈変更したので、実体的改正の必要性が消失している。逆にいえば、今の自民党案だと、共産党さんが自衛隊を合憲だと認めてしまえば改正理由がなくなるのである。共産党も9条の条文を守りたいなら、自衛隊を合憲と認めたらいいのである。

(憲法改正に関する議論の状況について:自由民主党)

私たち国民民主党は、せっかく9条を改正するなら、そうした弱い理由ではなく、国家・国民を守るため、国家にどのような軍事的公権力の行使を認めるべきかと言った本質的な議論が必要だと考える。よって、改正する以上は、追加で何ができるようになるのか、つまり、自衛権の位置付けを、国民に明確に示す改正であるべきと考える。

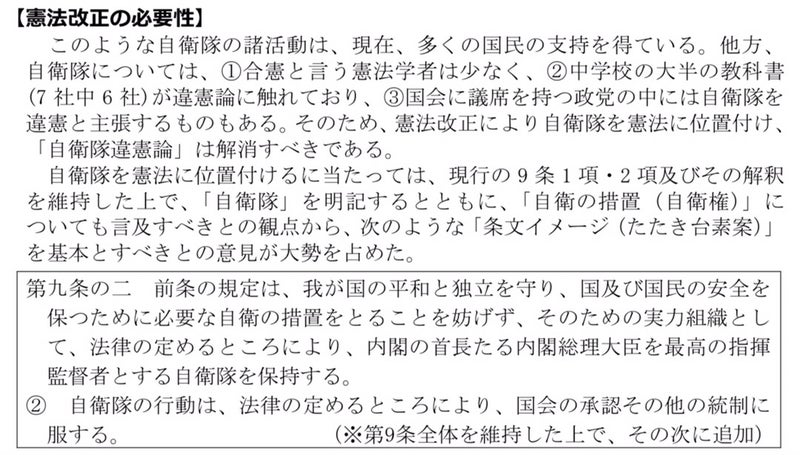

自民党案も、そして維新案も同様だか、改正案は示されているが、その自衛権の範囲については従来の「9条の解釈」を「維持」あるいは「範囲内」であるとしている。つまり、改正してなお、自衛権行使の中身は、結局、現行の「解釈」に委ねられている。

自衛権行使の範囲を解釈に委ねている以上、戦力不保持を定めた9条2項との関係から生じる現在の違憲論は残り続けることになる。自衛権の範囲の解釈をめぐる違憲論争に終止符を打ちたいのであれば、「維持」あるいは「範囲内」としている「9条の解釈」の内容を改正案に明記すべきではないか。例えば、「新3要件」をそのまま明文化することも一案である。

結局、両党の改正案では、条文を読むだけでは自衛権行使の範囲が判然としない。よって、仮に自衛隊の組織名を明記することで、自衛隊という組織についての違憲論は消えても、その自衛隊の行使する自衛権の範囲については解釈の余地が残り違憲論が消えることはないのではないか。違憲論が消えないのであれば、本来の改憲目的を達成することができず、「労多くして益少なし」の改憲となってしまう。

仮に、自衛権の範囲はこれまで同様解釈に委ね続けることとし、「自衛隊の組織としての違憲性の否定」と「シビリンコントロールの明確化」のみを改憲の目的とするのであれば、むしろ、第5章「内閣」の章に、「必要な自衛の措置をとるための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。」との規定を設けた方がいいのではないか。

9条を改正し、自衛権行使の本質を議論するのであれば、やはり、戦力不保持を定めた9条2項を残したままでいいのか、あるいは、自衛隊を「軍」して位置付けなくていいのか、自衛隊員は「軍人」ではないのか、国際法上の身分のあり方等も含めて、より本質的な議論を深めるべきだと考える。

なお、2020年12月にまとめた我が党の論点整理では、9条2項を存置する案と、存置しない案の2案の条文イメージ案を取りまとめて議論を継続している。本審査会でも、こうした自衛権を巡る本質的な議論を提起していきたいし、各党会派のご意見をも伺いたい。

編集部より:この記事は、国民民主党代表、衆議院議員・玉木雄一郎氏(香川2区)の公式ブログ 2023年4月13日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はたまき雄一郎ブログをご覧ください。