「失敗事例の共有化」も大切

(4)の小売店舗状況は、既存商品の売れ行き好調な店を社内共有する会社も多いだろう。(6)販売促進策の参考事例としては、SNSの存在がどんどん高まっている。

以前の取材では、人気飲料を推す若者が始めた「無駄にカッコよく撮る選手権」という事例を知った。SNS上にその飲料の撮影画像をアップすると、賛同者も次々に投稿。メーカー側も好意的なイジリなら見守ったり、時には働きかけてタイアップをしたりする時代だ。

情報感度が高い人ほど、こうした事例を収集しているが、個人発の情報でもコンプライアンスを遵守し、社内ポリシーなどに基づいて共有したい。

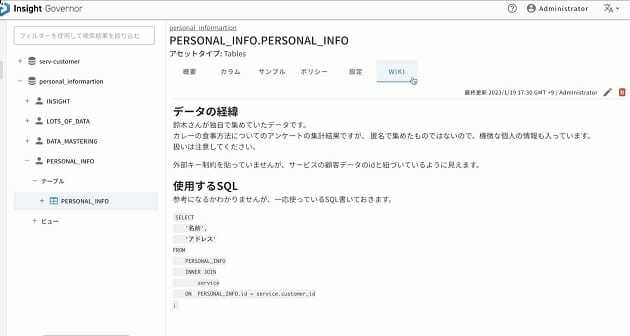

「インサイトガバナーにはカタログ機能もあり、さまざまなデータをカタログとして一覧・可視化することもできます。クリック操作のみで登録でき、登録情報の検索も簡単です」(CTO=最高技術責任者・宮地敬史さん)

かつて、大手企業でコーポレート情報を担当し、現在は各企業に取材を続ける筆者の立場でも、こうした機能は興味深く感じた。

新商品が成功すれば、「私が担当した」という人が増え(手柄自慢)、失敗すれば「声が小さくなる」(なかったことのようにしてしまう)例もよく聞いてきた。志ある人は「なぜ失敗したか」を検証してデータや画像を集めるが、個人レベルの所有になりがちだからだ。

「今回はヒトの声も記録できるようにしました。『この情報は、××の理由で5行目以降は注意して読んでください』といったコメントもでき、担当者が代わっても共有できます」(同)

リモートワークを充実させるためにも

コロナ禍ではリモートワークが一気に進んだ。

各種の申請書もデータ化やアクセス権を設定して、使い勝手を高めておかないと、「そのために出勤」となりかねない。同社では、コロナ以前に行っていた活動が功を奏したこともあるという。

「大手ネット銀行の例ですが、顧客数が増えた結果、顧客情報データベースが肥大化してしまい、分析処理に負担がかかっていました。そこで一部の処理をクラウド上のデータベースに分離して運用するため、今回の商品とは別の当社ソフトを採用されました。

ただし金融機関として、『顧客情報を生データのまま外部に持ち出せない』という社内ルールがあり、その解決策として、個人情報に関わる箇所をマスキングする当社の別ソフトも導入されたのです。その結果、行員の方々が自宅のパソコンからでもデータベースにアクセスでき、リモートワークもしやすくなりました」(宮地さん)

また、最近はチーム情報を、チャットやLINEのような簡易ツールで行う例も多い。大型展示会の視察内容を現地訪問した部下とオフィスにいる上司がやりとりする例も見てきた。

「効果的な活用には各ツールの連携も必要です。たとえば、外出先で聞きたいことを投稿して、社内のしかるべき人から回答が返ってくれば、仕事の効率性も高まります」(高橋さん)