一部識者は4月に統一地方選を控え都合の悪い情報は出したくないという政治的な思惑もあるのでは?としているが、単純にこうした技術的な問題も公表が遅れている原因の一つなのかもしれない。

また、今年1月に突如として岸田文雄首相により表明された「異次元の少子化対策」の効果は盛り込まなくてもよいのか?という問題もある。もっとも、政策効果は、「将来人口推計」は予測ではなく投影(projection)とされていることもあり、盛り込まれることは公式にはなさそうではある。

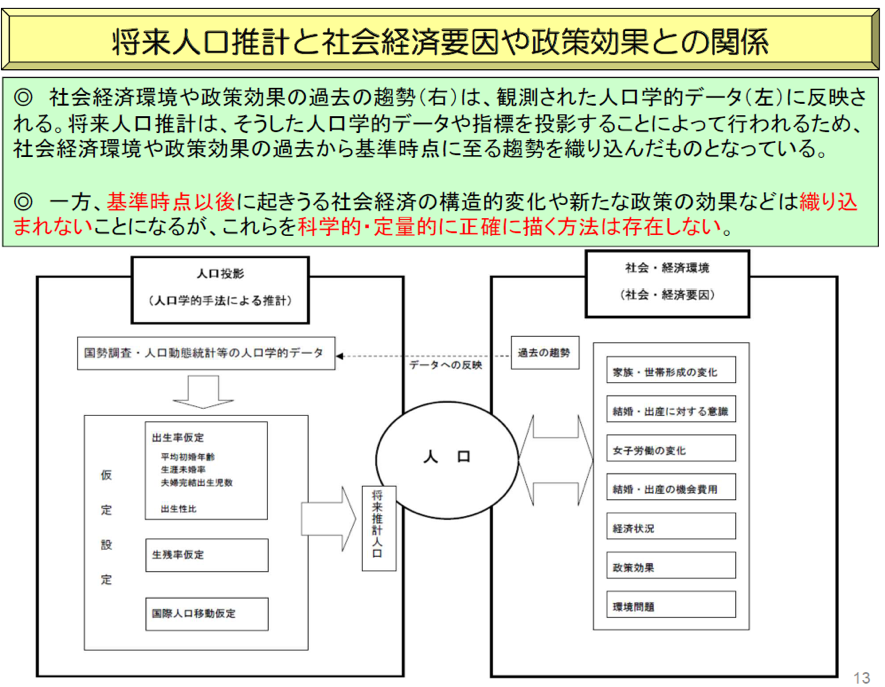

図2 将来人口推計と社会経済要因や政策効果との関係出典:第16回社会保障審議会人口部会(2016年8月)資料

なお、社人研の資料によると、次の将来人口推計における出生の仮定設定に関する考え方は、足元の出生数の落ち込みは、コロナという例外的な外的ショックによる変動との理解のもと、

今回の将来投影は、新型コロナ前の2019年までのデータを使う。 2020~2022年に観察されている、婚姻・出生の落ち込みとその影響は別途見込み、仮定値に反映させる。

としている。

つまり、社人研のような理解に立てば、この場合、2019年の落ち込みは異常値ではなく正常の範囲内として推計に際して考慮されることになる。そして2019年の前年からの出生数の減少は5.3万人と、1990年以降では最大の減少数なので、今後の少子化の加速は不可避となるだろう。

そして少子化が加速するとなれば、当然、年金制度の持続可能性についてもマイナスの影響を与えるので、年金額の削減か、場合によっては保険料の引き上げを検討せざるを得なくなるだろう。

年金問題は、「年金記録問題(消えた年金)」「老後資金2000万円不足問題」など、選挙結果に大きな影響を与えてきた。特に、2007年に発覚した「消えた年金」問題はその後の政権交代につながった遠因でもある。

2019年の出生数の大幅な落ち込みを見れば、今般の新型コロナ禍がなくても少子化は加速していたに違いない。

「将来人口推計」と「財政検証」は次の国政選挙にとっての大きな山となるだろう。