この「将来人口推計」は、総務省統計局が5年に1度行う「国勢調査」の確定数が公表されたあと、日本の将来の人口規模ならびに男女・年齢構成の推移について推計を行うものである。

また、国立社会保障・人口問題研究所「将来人口推計とは-その役割と仕組み-」によれば、

少子化等の人口動向について、客観性・中立性を確保するため、観測された人口学的データ(出生・死亡・人口移動など)の過去から現在に至る傾向・趨勢を将来に投影し、その帰結としての人口の姿を科学的に描いたもの。 未来を当てる予言・予測を目的としたものではない。

とされている。

これまで大体「国勢調査」が行われた2年後までには公表されている。

直近の「国勢調査」は2020年に行われたため、「将来人口推計」は2022年中に公表されてもよかったものの、2020年はコロナ禍でもあったためか公表はやや遅れており、2023年前半には公表される予定とされている。

ところで、出生数の実績値と将来人口推計(各年版)の比較によれば、

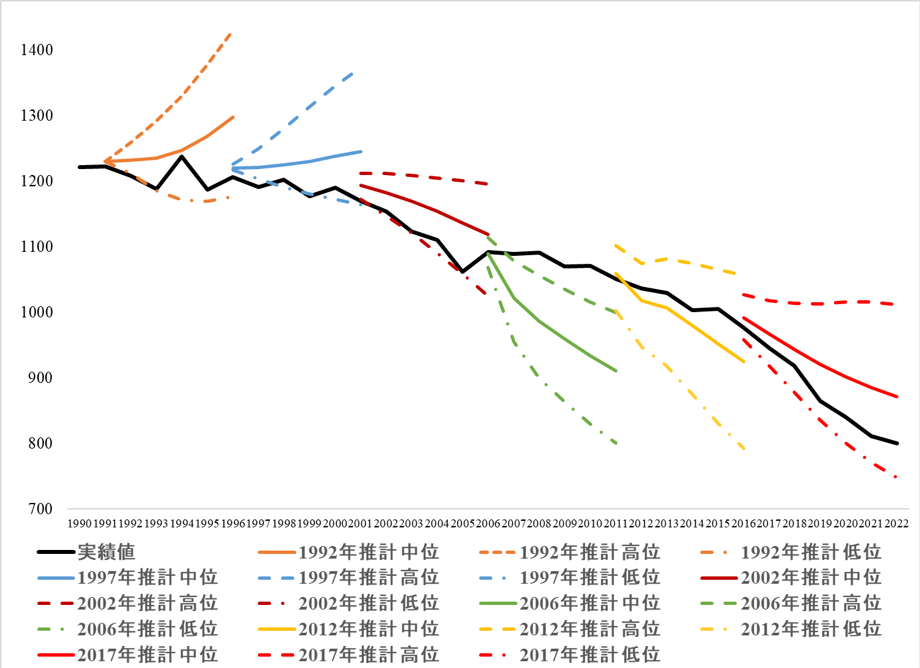

中位推計で見れば1992年・1997年・2002年の各推計は超楽観的(上振れ) 中位推計で見れば2006年・2012年の各推計は(超)悲観的(下振れ) 2002年推計までは低位推計の方が玄逸の動きに近い動きを示していた 2006年推計以降、中位・高位・低位いずれの推計も現実の動きから乖離していて、将来を考えるうえであまり意味をなしていない 2017年推計は2019年(この年はコロナ前)以降実績値が将来人口推計から下方に大きく下振れしている

という特徴があることが分かる。

図1 出生数の実績値と将来人口推計の予測値の推移出典:厚生労働省「人口動態統計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来人口推計」より筆者作成

近年の将来人口推計は、中位・高位・低位のいずれの推計も現実の動きと合わなくなってしまっているという事実はさておき、次期将来人口推計における出生の発射台(基準点)をどう設定するかについては、やはり大きな問題であることは確かであろう。

つまり、2019年以降の大きな落ち込みを新トレンドとみなすのか、それとも、2019年を一時的な落ち込み、2020~2022年をコロナによる異常値とみなすのか、である。

現状では、コロナが明けて婚姻数も戻ってきていることを考えると(婚姻後平均2.5年程度(2020年2.47年)で第一子誕生)、2024年以降、出生のリバウンドも十分考えられるところであり、なかなか悩ましい問題である。