① 自衛隊の任務についての認識

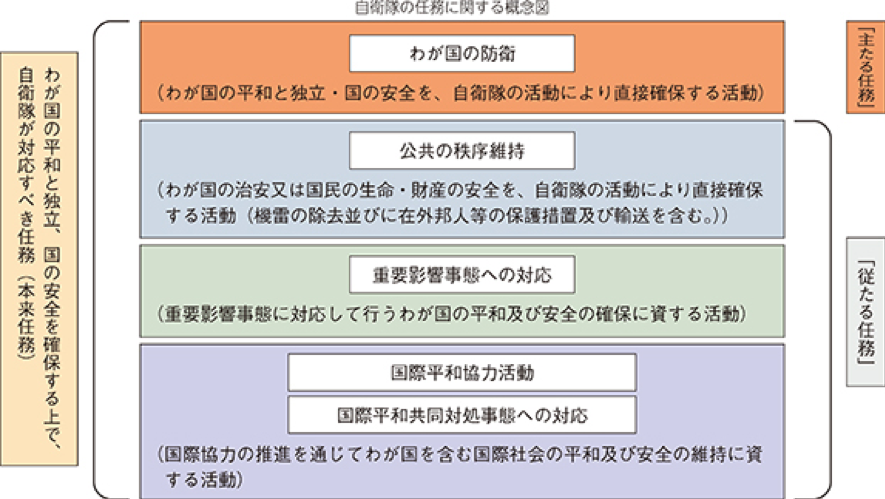

自衛隊はその役割について、自衛隊法第3条により「主たる任務」(第1項)と「従たる任務」(第1項及び第2項)を規定している。わが国の防衛するために行う防衛出動が「主たる任務」であり、「必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる」のは「従たる任務」とされている。「従たる任務」で代表されるのが災害支援である。

この災害支援は自衛隊法第83条に定められているとおり、主として都道府県知事の権限により、天変地異その他災害に際して人名又は財産の保護のため必要があると認められる場合に自衛隊の派遣を防衛大臣に要請することができる。また第83条の2及び3ではそれぞれ地震防災派遣、原子力災害派遣についての規定があり、これらは防衛大臣権限によって部隊等を派遣できるとしている。

昨今では入隊動機に、こうしたいわゆる従たる任務である災害派遣等への従事を挙げる若者がほとんどであるという。また後述するが、こうした災害派遣等が民業圧迫に繋がることも懸念事項とされている。

こうした付随的任務が実際の出動の多くを占めていることが二つの帰結を招いている。一つ目は先に述べたとおり、新入隊員がこの「従たる任務」を目的として入隊することによる幹部との志向のギャップである。

幹部自衛官は自衛隊のオペレーション可能な範囲の拡大を求めている一方、現場の自衛官は「業務を増やさない」ことを求めていった声が聞かれた。実際にこの志向のギャップは幹部の中では懸念事項として共有されるところであり、より対外的にオペレーションを行いたい幹部はそうではない現場の自衛官との考え方の違いに思い悩んでいるようだ。政治に対して求めるものが自衛官の中でも一枚岩ではないだ。

二つ目として指摘される点として「従たる任務」の拡大による民業圧迫の懸念である。軍、わが国においては自衛隊に必要とされるのが自己完結性である。災害対応においても自衛隊出動が求められるのはこの自己完結性ゆえである。中でも道路整備は自衛隊がオペレーションとして行う場合には無償にて建設することとなる。

自衛隊法第100条において「土木工事等の受託」として、自衛隊の訓練の目的に適合する場合における国、地方公共団体その他の定める土木工事、通信工事等の事業の施工の委託を、防衛大臣権限で受託、実施することができる。

また、先述の第83条の規定では災害派遣に係る自衛隊の救援活動について、その主体は「都道府県知事その他政令で定める者」と記されているが、この際に都道府県知事に主な判断が委ねられることにより、自衛隊の撤退のタイミングが難しく、民業圧迫となる危険性が指摘される注1)。

防衛省の広報誌「MAMOR」によると、自衛隊の災害派遣は年間で延べ100万人近くに上り、最も多いのが離島などからの急患輸送、次点で消火活動、鳥インフルエンザ対応などが続く注2)。

弁護士の田上嘉一氏は同誌において次のような問題点を指摘する。すなわち自衛隊の災害派遣の法的根拠として「公共性」「緊急性」「非代替性」の三要件を満たすことが求められるが、これら三要件の基準が曖昧であるということだ。加えて自衛隊が災害派遣によって疲弊し、そのうえ民業圧迫のそしりを受けることに懸念を示している注3)。

国や地方公共団体としては殊に災害時において無償で受託・実施する自衛隊による公共事業の実施は大変魅力的に映る。その一方、本来民業で行うべき公共事業に際し、条件付きながらも無償で自衛隊が実施できるとなれば民業圧迫となり、これは自衛隊の中でも課題として認識されているのが現状である。