(3)Our Starsが考える通信衛星

宙畑 :以上までで超々小型衛星の強みについて触れてきましたが、これまでの話を踏まえてOur Starsがどのようなサービスを構想しているのか教えてください。

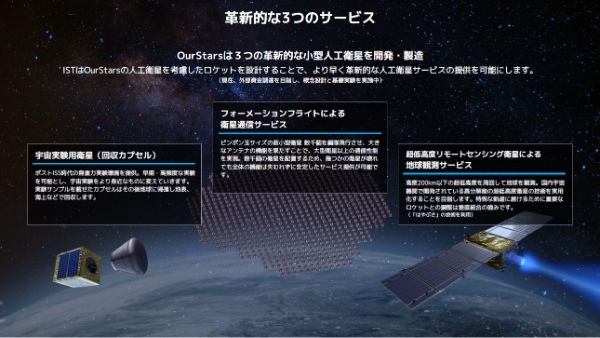

野田 :弊社が現在取り組んでいるサービスは、「フォーメーションフライトによる衛星通信サービス」「高度200km以下の超低高度衛星による地球観測」「ポストISS時代に向けた宇宙実験用衛星(回収カプセル)」の3つです。

その中でも、先までに触れた超々小型衛星を活用したデータ伝送の

サービスが一つ目の「フォーメーションフライトによる衛星通信サービス」です。

今回はこちらについて詳しく説明したいと思います。

Credit : Our Stars、『宙畑』より引用)

Our Starsが考えるフォーメーションフライトを用いた通信衛星

Credit : Our Stars、『宙畑』より引用)

宙畑 :ずばり、Our Starsの超々小型衛星によるデータ伝送サービスを一言で言い表すとしたら、どうなるのでしょうか?

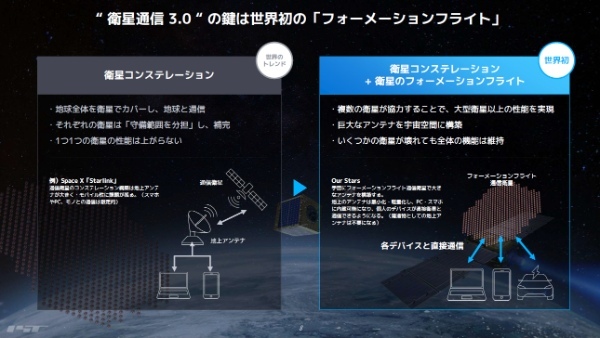

野田 :我々が考えているのは、10~20m相当の大型パラボラアンテナを、フォーメーションフライトによって超々小型衛星で実現し、大型パラボラアンテナと同様の効果を出すというものです。

宙畑 :なるほど、より具体的に教えてください。

野田 :衛星側のアンテナが大きくなれば、ゲイン(受信した電波に対して出力できる大きさ)を高めることができ、データレートを落とすことなく地上側のアンテナを小さくできます。衛星通信をスマホを介して行うことを目指し、我々は現在実験を行っている最中です。

宙畑メモ:データレート

ビットレートともいう。いわゆるデータの伝送速度(一秒あたりに伝送可能なビット数)を表すもの。単位はbps(bit per second)。

宙畑 :スマホで直接衛星通信ができるとしたら、非常に便利になりそうですね!

ここがすごい!!Our Starsが取り組む衛星通信の仕組み

宙畑 :では、具体的に衛星通信の仕組みはどう実現しているのでしょうか?

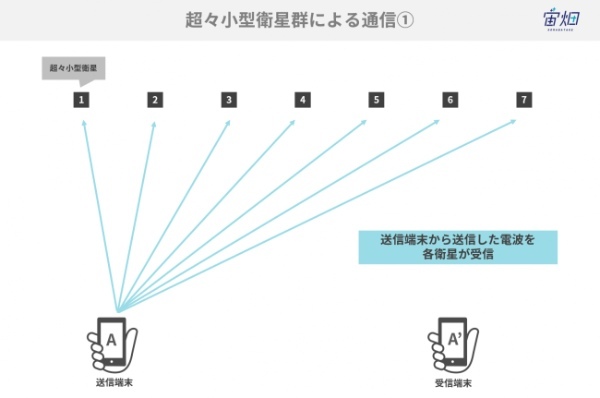

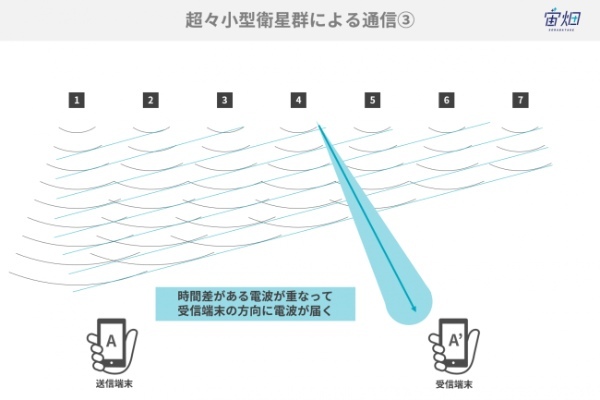

野田 :通信対象をスマホやPCなどのデバイスにした場合、多対多通信になることは避けられません。その中で、あるデバイスAから送信されたデータを送信したいデバイスA’に漏れなく送りたいわけです。

これだけ聞くと複雑な回路をそれぞれの衛星に搭載しないと実現しないように感じますが、非常に単純な方法で解消できます。

簡単に言うと、受信した電波を少しずつ遅らせて再送するだけの装置として衛星を使えばよいのです。

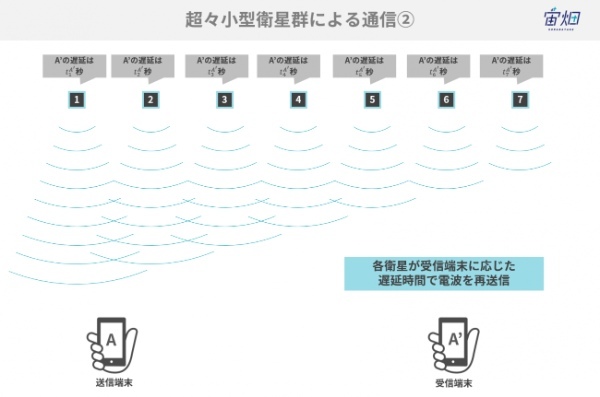

ある地上の端末から衛星群に到達した電波を、各衛星ごとに異なる遅延量で再送信します。遅延量を調整すると、再送信された電波は互いに干渉し、ある一定方向に強めあって強い指向性を持ちます。

地上の端末が複数あった時、それぞれの地上端末に合わせた遅延量が必要になります。 そこで各衛星は地上の端末の数に相当するだけの電波のディレイ時間(遅延時間)を覚えておきます。例えば、1万個のデバイスがあれば、1万通りのディレイ時間があります。

大量の衛星がそれぞれの地上の端末に対応したディレイ時間で電波を再送信して、それらを重ね合わせて地上に送信すれば、送りたい相手に漏れなくデータを送信することができるようになります。

出力については、大量の衛星が同時に電波を出すので、数に比例したデータ伝送量が送信されることになります。

宙畑 :……なかなか難しいですね。何かイメージできそうな例えはあるでしょうか。

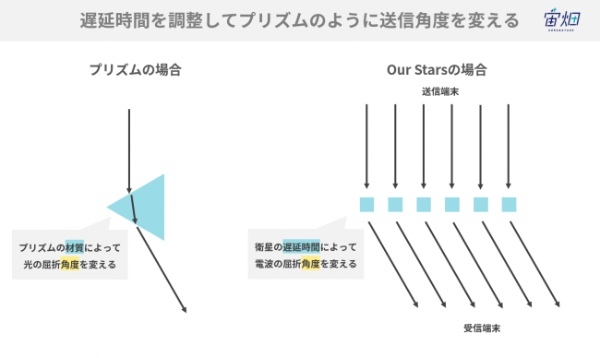

野田 :そうですねぇ、私が天文台の先生に説明するときは、プリズムとか屈折レンズで屈折率を自由に利用できるもの、という例えを使います。

極端に言えば、電波の反射角度を自由に決められるミラーがあって、変調方式とかそういったものに関係なく、ある周波数の電波を出したらその周波数に対応した角度で地上に送信するイメージですね。

つまり、衛星に送られてきたデータの中身を理解(復調・変調)しなくても、リレーションして集めておけばよいだけなんだ。ということに気づいたわけです。

宙畑 :なるほど!受信した電波を反射するだけのシンプルな通信方式なのですね。

野田 :そういうことです!

通信の規模はどのくらい?何ができるの?

宙畑 :衛星通信は範囲によって強度によって変わるかと思いますが、どのような範囲に対してどの程度の通信速度が得られるのでしょうか。

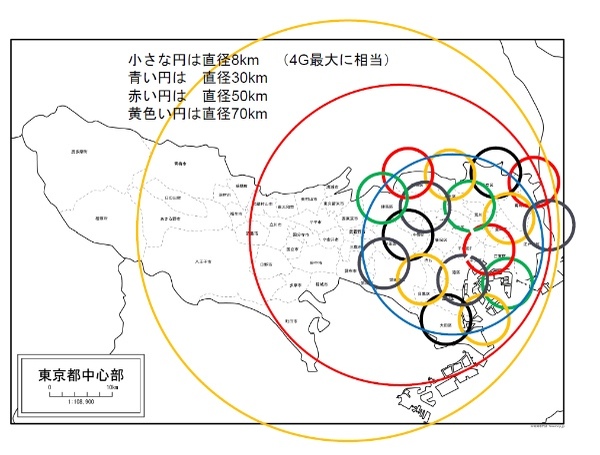

野田 :関東圏の図を示します。例えば他社の衛星通信サービスだと図の最も大きい円よりも広いところが通信範囲ですが、我々が想定する大人数にブロードバンドの通信を提供をするとなると範囲をある程度限定する必要があります。

もちろん、データレートを下げればより広い範囲に通信を提供できますが、高いデータレートを維持したまま提供する場合はそうはいきません。

そこで我々は、個々の衛星が信号の重ね合わせを計算して適切な送信信号を出力することで、一つの衛星群で図に示す領域の円を複数または全て網羅させることを考えています。

宙畑 :それは凄いですね!!運営のバリエーションに柔軟性が持てそうですね。

野田 :それだけでなく、電波を反射する方向も分けることができます。例えば、混信しないようにするとか、コーン角をどのように絞るのかについても衛星の配置間隔や広さの程度を調整することで、対応出来ます。

大量の衛星によるフォーメーションフライトの制御はどうやって行う?

宙畑 :衛星の仕組みは分かりましたが、衛星コンステレーションを維持するには何かしらの軌道制御が必要だと思います。一体、どのようにしているのでしょうか。

野田 :これもまた仕組みは非常に単純です。普通の電磁石を使って前後・縦横の位置制御から姿勢制御までこなすことを考えています。

宙畑 :もっと複雑な制御方式があるものだと思ってました。

野田 :小さな衛星で大きなパラボラアンテナを作るにあたって、使用する波長に対して最低限波長の半分くらいの距離を保つことを考えた時に、数十cmの距離が限界だとしてもそれだけの距離で制御できれば、それで十分です。

加えて言うと、仮に一部の衛星が故障しても相対的に衛星の位置関係はコントロールできるので、壊れたものは配列から外して、残った衛星が後で整列すれば、そのまま使うこともできます。

宙畑 :ありがとうございます。原理自体は非常にシンプルなんですね。姿勢制御のホイールやスラスタなどを想像していたので、少し予想と違った回答でびっくりしています(笑)

野田 :原理自体は非常にシンプルなので、その分回路もシンプルになります。衛星は現在100g以下のものを想定していますが、回路の規模だけで言えば電磁石のアクチュエータくらいなので、非常に簡単になる。

例えるなら、Wi-Fiやスマートウォッチ程度の規模で十分実現できることが分かりました。