現在、衛星コンステレーションのように、一つひとつが小さくとも数を増やすことで、大型衛星を利用して提供してきたサービスでは実現が難しかったようなサービスが誕生してきています。

ただし、現在開発されている衛星の大きさは、小さいものでも1U(10×10×10cm)サイズがほとんどで、それより小さい衛星はそうそう見かけません。

例えば、ピンポン玉サイズ(硬式球で直径4cm)の衛星があったら、それは一体どんな技術や仕組みになっているでしょうか?それはどのような利用法があるのでしょうか?

そんな衛星を開発する企業こそが今回ご紹介するOur Starsです。

今回は、北海道大樹町で小型ロケットを開発するインターステラテクノロジズ(以下IST)の子会社であるOur Starsが開発する超々小型人工衛星による事業構想とそのコア技術について以下のお二人にインタビューしてきました。

Our Stars CTO 野田篤司さん

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)に36年間勤務後、2021年春に定年退職。2021年末、Our StarsのCTOに就任。JAXA在籍中は、おもに人工衛星の設計・運用・開発に従事し、ALOS(だいち)・SLATS(つばめ)・μLabSatなど数多くの人工衛星の概念設計(コンセプトデザイン)に携わる。ISTの母体である、なつのロケット団の設立メンバーの一人で、ロケットの開発にも従事した。

他役職:東京工業大学工学院特定准教授

Our Stars 取締役 稲川貴大さん

1987年生まれ。東京工業大学大学院機械物理工学専攻修了。卒業後、民間ロケットの開発を行うインターステラテクノロジズ(以下、IST)へ入社、2014年よりISTの代表取締役社長に就任。経営と同時に技術者としてロケット開発のシステム設計なども行い、国内民間ではじめて宇宙到達する観測ロケット「MOMO」の打上げ成功等の実績を作った後、2021年1月にISTの衛星子会社として立ち上げた当社で現職。⾃社のロケットを活⽤して⾃社の⼈⼯衛星を打ち上げる垂直統合型のビジネスモデルの構築と技術開発を統括。

他役職:インターステラテクノロジズ株式会社代表取締役社長、北海道科学大学客員准教授

受賞歴:日本青年会議所 JAPAN TOYP 2021 経済産業大臣奨励賞及び日本商工会議所会頭賞

インタビューでうかがった内容を紹介する前に、ISTとOur Starsの関係と近年の宇宙開発のトレンドである「垂直統合」について説明します。

ISTやOur Starsの事業内容、垂直統合についてすでに把握しているという方は第2章からご覧ください。

(1)垂直統合という宇宙開発のトレンド

ISTとOur Starsの関係

2021年1月に堀江貴文氏が社長として設立したOur Stars。第2章以降で詳述しますが、Our Starsは衛星開発と複数の衛星サービス提供事業を検討・推進している会社です。資本については、ISTの100%子会社となっています。

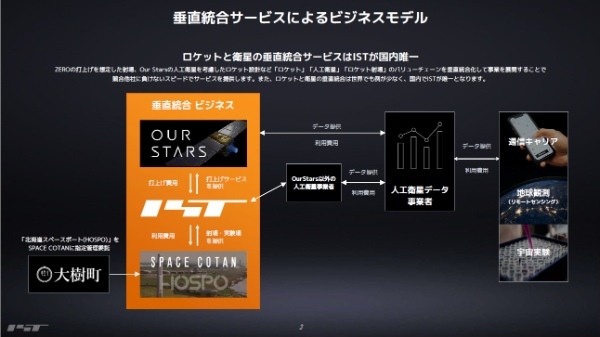

「ロケット×人工衛星」の垂直統合型のビジネスモデル

ISTとOur Starsのように、ロケット開発や人工衛星の開発からそれらのサービス提供まで一気通貫で行う垂直統合型のビジネスモデルが世界的なトレンドとなっています。

統合している例としては、「SpaceXのFalconロケット × Starlink衛星」「Blue OriginのNew Shepardロケット × Project Kuiper衛星」「Rocket LabのElectronロケット × Photon衛星」などが挙げられます。

特に、上記3つの事業展開の方向性として通信コンステレーションが注目を浴びており、垂直統合型のビジネスモデルと大量の衛星打ち上げの親和性がいかに高いかということがよく分かります。

垂直統合のメリット

では、なぜ垂直統合型のビジネスモデルが宇宙産業において世界的なトレンドとなっているのでしょうか。

衛星とロケットの垂直統合の大きなメリットとしては「①打ち上げ条件の自由度の高さ」「②衛星に合わせた柔軟性の高いインターフェースを有するロケットの開発が可能であること」「③サプライチェーン・調達の確保」「④投資が受けやすくなる」の4つが挙げられます。

①打ち上げ条件の自由度の高さ

過去の小型衛星の打ち上げは、ほかの大型衛星の打ち上げに相乗りすることが前提で開発されてきました。この背景には、小型衛星の多くは大学が開発した実験的な非商用のもので打ち上げ後にコスト回収することが見込めなかったことが一因にあります。

一方で、2012年までは全打ち上げ数に対して商用衛星の割合は6%でしたが、2014年から商用衛星の割合が増加し始め、2020年には商用衛星の割合が92%にまで増加しています。(大量に打ち上げされているOneWeb・Starlinkを除いた場合であっても約65%)(参考)

このような商用衛星の打ち上げ需要の拡大に伴い、既存のロケットに相乗りという供給のみでは輸送手段の確保が難しくなっており、打ち上げの軌道・タイミングなどに制約が伴う影響が強く出てくるようになりました。

また、衛星コンステレーションを形成するためには、大量の衛星を望む軌道に打ち上げる必要があります。そのため、非常に多くの打ち上げ回数を要しますが、自社でロケットを持たない場合、他社や国の商用ロケットなどに相乗りなどの形で搭載することになります。

この場合、衛星を投入する軌道やタイミングは固定されますし、超低高度などの特殊な軌道に打ち上げる場合は打ち上げるロケットの調達が難しくなります。それだけでなく打ち上げ枠の関係上、コンステレーションを形成する上で十分な数を打ち上げることも難しくなります。

これが、衛星を搭載するロケットまで自社で調達できれば、他社に比べて自由度の高い運用や開発が可能になります。

②衛星に合わせた柔軟性の高いインターフェースを有するロケットの開発が可能であること

自社以外のロケットを利用する場合、それぞれのロケットごとに衛星を積むフェアリング(ロケットの最先端部にある衛星などのペイロード(荷物)を収納する部分)やインターフェースの仕様が決まっているため、その制約に合わせた形状に衛星を設計しなくてはいけません。

そうなると、設計の自由度が失われますし、衛星を載せてもらっている関係上、ロケット側の開発などの影響を受け、打ち上げのタイミングなどの自由度も失われます。

一方、自社のロケットを利用すれば、特殊な形状の衛星を設計し、衛星の放出機構なども衛星形状に合わせて変更することも可能になります。

例えば、Starlinkは、以下の写真のように平たい形状で設計されており、その形状に合わせた放出機構がロケットに組み込まれています。

人工衛星の形状は、目的に応じて最適な形状は異なります。決して直方体に収める形状が最適解とも言えません。Starlinkに限らず、大型の膜展開構造物なども直方体の形状を有する設計ではありません。

そういった意味でも、目的に合わせた設計が可能となる自由度の高い衛星設計を実現することは、自由度の高いロケットを選定することから始まるとも言えます。

③サプライチェーン・調達の確保

ロケットにせよ、衛星にせよ、宇宙分野で利用する部品は非常に高価であったり、調達に非常に時間がかかる場合があります。ですが、垂直統合により、部品を共有し、まとめ買いによる一定数量の確保、在庫共通化などによる安定した調達を行うことができます。

④投資が受けやすくなる

垂直統合については、資金調達の面でもメリットがあるという言及もありました。

ロケット開発は打ち上げ成功か否かのゼロイチで結果が出るため、投資家がリスクを感じてロケット事業への直接の投資が敬遠されてしまうということがあるなかで、衛星サービス事業を展開する場合は、通信・地球観測など様々なニーズが既に存在するため、ビジネスとしてイメージが付きやすく投資を受けやすくなるそう。

【引用:一部改変して掲載】田中圭太郎. “堀江貴文に聞く インターステラテクノロジズと民間宇宙ビジネスの現在地”. ITmedia. 2021-04-02.

以上、垂直統合の概要について触れました。ここからは、Our Starsの事業が掲げるビジョンとそれを実現するための技術について深堀していきます。

(2)Our Starsが見据える10年後、15年後に起こりうるゲームチェンジ

衛星・ロケット開発や宇宙ビジネスにおいて、大きな転換期が2つありました。

ひとつは「官から民への移行」。従来までは国の機関で行われてきた事業が、民間主導で行えるような支援が様々に行われてきました。

官から民への以降の流れは衛星データ活用に限らず、衛星やロケットの製造においても同様です。SpaceXがロケットの自社開発を推進し、アメリカ政府からの信頼を勝ち取り、民間による開発が行われるようになった官から民への移行は良い例です。

もうひとつは「大型衛星から小型衛星への転換」。JAXAのμ-LabSatや東京大学・東京工業大学のCubeSatの打ち上げ以降、安価に開発できる技術実証の手段として、多数の小型衛星で衛星コンステレーションを形成し、大型衛星よりも広範囲に通信できる手段として小型衛星の利用が活発になりました。

というように、近年の宇宙開発において大きな転換点がありました。

今回、Our Starsが開発する技術は、今の衛星開発を塗り替える転換点、いわばゲームチェンジを引き起こすものだそうです。

果たして、それは一体どんなものなのでしょうか。野田さん、稲川さんに教えていただきました。

向こう10~15年で衛星にゲームチェンジが起こる

宙畑 :過去の衛星におけるゲームチェンジは「国の機関から民間への移行」「大型衛星から小型衛星への転換」といったものでしたが、Our Starsが掲げる衛星の次のゲームチェンジとは何でしょうか。

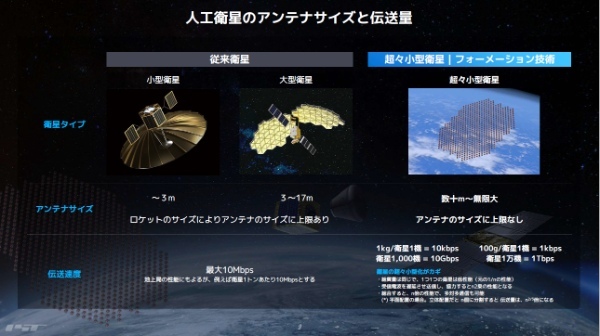

野田 :それは、小型衛星を複数機で分散協調動作させて一つの群体とすることで大型衛星でも実現不可能な機能を実現可能だということです。

もっと言えば、大型の衛星を作れる設備や施設・技術をもつ従来の企業から小さな机の上でちまちまとした衛星をたくさん作る方式が有利になるという見方をしています。

同じ性能でも、大型衛星1機と同程度の機能を持つ超々小型衛星1000機であれば、後者の方が故障に対して非常に強いです。

大型衛星は壊れてしまうとそれっきりですが、小型衛星1000機だと例え100機故障したとしても性能低下が起こるだけで、ミッションが継続できる強みがあります。これを縮退冗長と言います。

宙畑 :なるほど、具体的に衛星を小さく分割することで、どの程度性能などが変わってくるのでしょうか。

野田 :アンテナを例に説明します。ここでは、1tの衛星を1kgの衛星1000機に分割すると考えましょう。

普通に考えると、同じ衛星であれば、衛星の個数Nに比例してデータ伝送量もN倍になると思われますが、回線計算上はデータ伝送量はNの2乗に比例します。つまり、衛星を分割して1000機にするとデータ伝送量は100万倍になる計算です!

仮に衛星一つ一つが元の性能の1/1000(1/N)になったとしても、1/1000×1000×1000=1000となる。つまり、理論上は1000倍のデータを送信できることに気づきました。

Credit : Our Stars、『宙畑』より引用)

もし、スマホ利用者などの多くのユーザーを相手にする場合、数が多くなくてはならないので、このデータ通信量の増分は非常に効いてきます。

宙畑メモ:衛星数と通信速度

いくつかの仮定の下成立する回線計算上の理論値であり、その実現方法はノウハウとなります。

宙畑 :一方で、もし性能が落ちてしまうと、ユーザーは困ってしまいますが、その点は衛星の数によって対応可能なのでしょうか。

野田 :はい、可能です。1000機のうち100機が壊れたとしましょう。そうすると、データ伝送量はNの2乗に比例するので、残った900機で0.9×0.9=0.81、つまり当初に比べて81%にデータ伝送量が低下します。

ここは品質保証の程度にもよりますが、その分母を多く打ち上げれば補償することは可能です。需要が読めない場合は、最初は少なめに打ち上げておいて、後で追加で打ち上げればよいですし、もう1000機打ち上げるとデータ通信量は2倍ではなく4倍になるので、需要に対して供給がしやすくなっています。

要は市場・契約者数に左右されますが、最初から多めに打ち上げてもいいし、後から補給することもできるので、その辺の自由度はあると思います。

宙畑 :他にも、小型に分割することによるメリットはあるのでしょうか?

野田 :よく聞かれるのが、大型衛星は太陽光パネルを開いて電力供給するのに、超々小型衛星ではどうするのか、ということです。

話は単純で、衛星が小さくなれば、体積当たりの電力が一定かつ同じ密度であれば質量当たりの表面積は大きくなります。つまり、小さければ小さいほど質量あたりで太陽電池の貼る面積が増えるので、電力的にも有利になります。

もちろん、構造的にも有利になります。大型衛星だとCFRP(炭素繊維強化プラスチック)を使わないと構造強度的にもたない部分も小型にすることで不要になります。構造強度だけ考えるなら、極端な話ボール紙だけでも大丈夫なくらい構造的には有利です。

宙畑メモ:衛星のサイズと材料の関係

一般にCFRPなどの軽量で高強度な材料を使用することによるメリットはサイズが大きいほど有効になります。そのため、サイズの小さいものに適用してもコストに対して十分な効果を発揮しない場合もあります。

宙畑 :データ伝送量だけでなく、電力・構造などの面でも有利になるんですね!

だからこそISTとの垂直統合が重要

宙畑 :小型化が様々な面で有利だということが分かりました。この小型化という要素がISTとの垂直統合において、どのように重要になってくるのでしょうか。

野田 :ロケットに最適化した衛星を低価格で作ることができること、衛星コンステレーションを様々な軌道面に打ち上げる際の自由度があることです。

他にも、弊社の事業の一つとして、超低高度衛星を打ち上げて、既存の衛星よりも遥かに高い分解能で地球観測が出来るように検討しているものがあります。

高度200km以下に超低高度衛星を打ち上げるような特殊な軌道に打ち上げるには、垂直統合によって打ち上げの融通が利くことが重要になってきます。

宙畑 :なるほど。超低高度衛星のことを考えると、相乗りという手段では他のユーザーを集める必要が出てきますが、自社で統合すれば、こういった問題はなくなりますね。