ネット右翼と親和する「排外主義」と「相互主義」の違い

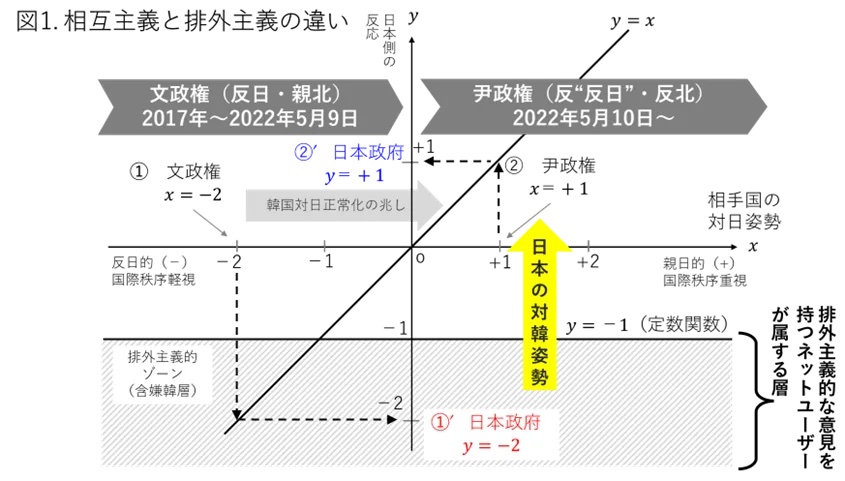

「相互主義」は、安定的な国際秩序を支える基礎の一つと言えるが、これは排外主義的な意見を持つネットユーザーとは著しく異なる点がある。それは相手国が変化した局面で鮮明になる。相手国の変化にこちらも適切に対応するか、それともこちらは一定の姿勢を保持し続けるか、の違いである。それを可視化する試みが図1となる。

図1 相互主義と排外主義の違い相互主義を関数で「y=x」と表し、排外主義を定数関数「y=-1」と表す。

yの値はわが国の姿勢、xは相手国の姿勢を表す。反日的ならマイナス(負)、親日(用日)的ならプラス(正)の値をxに代入する。出力する結果(y)が負なら強硬姿勢、正なら相手と同水準の融和姿勢をとるとする。

排外主義は、相手国の姿勢によらず出力結果は常に一定の負の値を維持することとする。

図では①文政権を「 x=-2」、②尹政権を「 x=+1」と設定した結果、日本政府がとる姿勢をそれぞれ、①´、②´となることを表す。(≒対韓姿勢の変化)

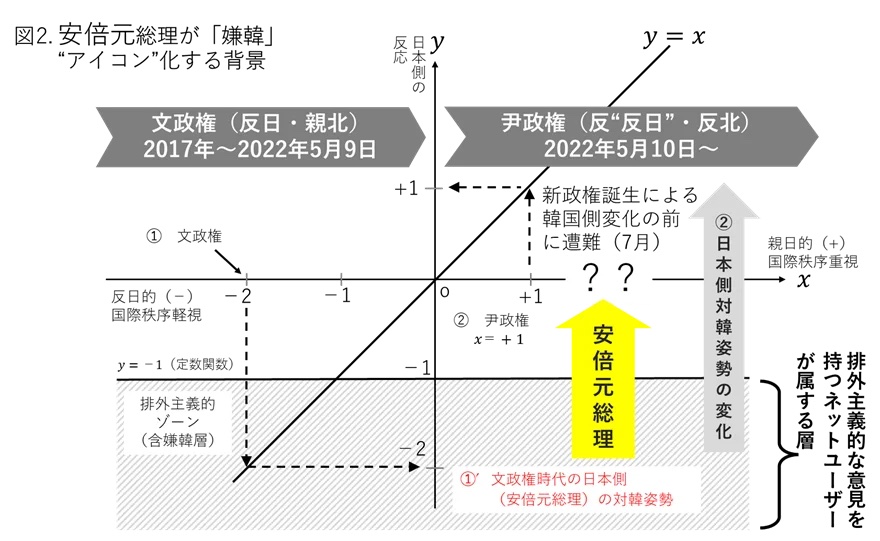

安倍元総理を「嫌韓」のアイコンにするのは卑劣更に、日本政府の代わりに安倍元総理を想定したのが図2である。こちらでは、尹政権が誕生したのが5月なので、韓国側の姿勢の変化はまだ始まったばかりの7月に安倍元総理は遭難したので、対韓姿勢の修正があったとしてもそれが表出する前に終わってしまった。そのため、安倍元総理の対韓姿勢は「強硬」まま固定されたしまうこととなった。

図2 安倍元総理が「嫌韓」アイコン化する背景

しかし告げ口外交が特徴的だった朴槿恵政権を相手に慰安婦問題の解決を図ったのは、ほかでもない安倍総理(当時)である。現実的な対韓外交はその当時「ネット右翼」自身が批判していた。

韓国政権側に劇的な姿勢変化があった以上、「安倍元総理がご存命ならば、対韓スタンスにも変化があったであろう」と想像することには一定の合理性があると考える。

つまり、存命してはいない「安倍元総理にも伺ったのか?」という質問を、現実の国政を担う政治家に対して、言論に大きな影響力を持つ人物が発するのは不適切だったと考える。

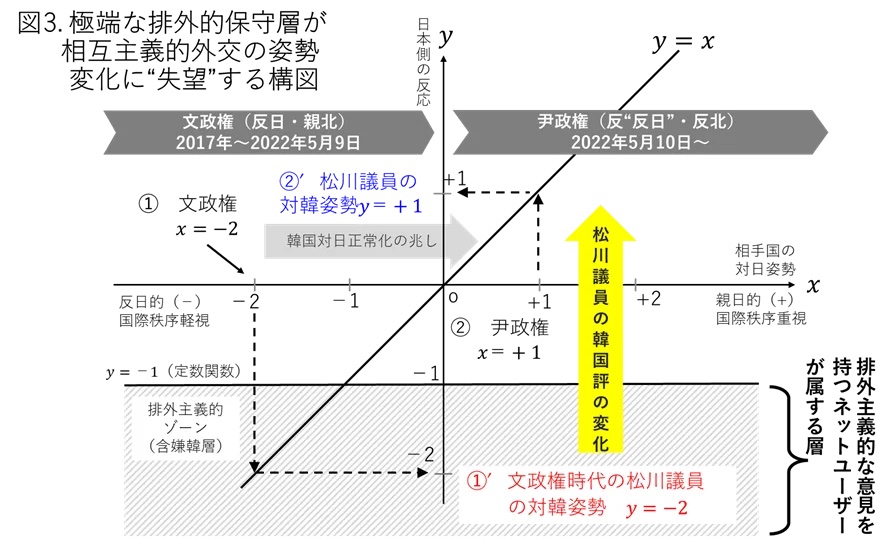

松川議員に「失望」をわざわざ表明する人々次に松川議員の対韓姿勢の変化について考えたのが図3となる。オーソドックスな「相互主義」的思考をしていると仮定すると、やはり図1の日本政府と同様に韓国政府の対日スタンスがプラスに変化した以上、基本的にプラスの姿勢に転じたのではないかと想像する。

図3 極端な排外的保守層が相互主義的外交の姿勢変化に失望する構図

反日・親北・親中姿勢が強く、就任早々日本との約束を破った前(文)政権は、“最悪の”政権だった。それに対して相互主義的反応をするならば、「反韓国」色の強いものとなるだろう。そうなると、“関数”は全くことなるが、出力された“結果”はマイナスという点で外形的には同じに見え、排外主義的な性質の強い「ネット右翼」層からは歓迎されていただろう。

しかし、尹政権に代わり、対日姿勢が正負真逆に変化した。これを受けて相互主義的に反応するならば、松川議員の姿勢も「謝罪も追加の賠償もありない」とはいえ「親日(用日)的な政権が保つようなリアクションを示すことは必要だ」という趣旨で発言したはずである。これが排外主義的な考の強い「ネット右翼」層から見ると、「裏切られた」「安倍さんがいなくなった途端に立ち位置を変えた」などと感じてしまった原因だと考える。

しかしここまで強固な排外主義的思考を固める背景には、一体何があるのだろうか。