「ニッポンと海と文化」。この企画をスタートするきっかけになったのは、僕自身があまりに日本の水資源の価値を理解していないことに気がついたことから始まった。そこで、発起人である僕の観点から旅を振り返る「ニッポンの海と文化 後記」として、旅を通して感じたことや新しい発見をシェアしていきたい。

目次

「ニッポンの海と文化」の起点

なぜ、第1話目が「広島」だったのか

「ニッポンの海と文化」の起点

僕は今年でダイビングインストラクターとしての登録継続が20年となった。実はインストラクターとしてたくさんの海を潜ってきた、と言えるほど多くの海は潜っていない。どちらかといえば、ダイビングインストラクターとして、これからダイビングを始める方にCカードの講習を通して、ダイビングのスキルや知識について伝えることに多くの時間を費やしてきた。

そして、その時間の中で僕は「もっとダイビングインストラクターの職業の価値を証明したい」という思いが強くなっていった。そのために、講習を提供するインストラクターとしての枠を超え、メディア運営や環境ビジネス、地域創生など、海を基点とする様々な場所で活動の幅を広げてきた。

活動によるつながりを経て、たくさんの場所のたくさんの人と海に触れ合うことが増えていくにつれ、日本の海辺には、まだまだ大きな価値が眠っていることに気が付き、僕たちオーシャナにしかできない海の価値の発信をしたいと考えるようになったのだ。

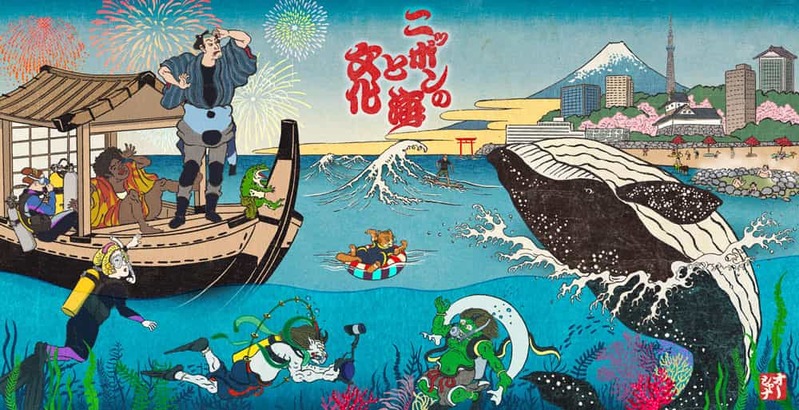

その海の価値を活かした日本が目指すべき姿を、日本の伝統文化である浮世絵で伝えているのが、まさに、ニッポンの海と文化のキービジュアルであるこの海の画なのだ。

なぜ、第1話目が「広島」だったのか

たくさんある候補地の中から第1話に選んだのは広島。理由はたくさんあるのだが、中でも大きな理由は「世界の人から見た日本」と「日本人の見る日本」で、まだ発掘されていない海の価値を発揮できる場所ということだった。

広島といえば、原爆ドームや宮島を思い出す。終戦から78年。焼け野原になった広島の町も今では100万人都市として栄え、原爆ドームの隣の元安川からは宮島の海までを船が繋いでいる。

市内にはたくさんの川が流れ、海と町とのつながりを生み出し、かつての悲しい思い出と今の賑わいが共存している光景はとても不思議に感じていた。原子爆弾投下による被害と敗戦の絶望からの発展。たった78年の間に何があったのか?

そして、そこに変わらずにある海は今も厳島神社の潮の満ち引きを生み出し、遠い昔から変わらず美しく、多様性に溢れている。変わらないもの、変わったもの、変化させてきたもの、今後の未来にどう繋がっていくべきなのか?たくさんの出会いを期待して、僕にとって初めての広島はこの大事な企画の旅として始まった。