配偶者の存在が孤立の回避に有効

「配偶者の有無」別に男女の「孤独感」を比較すると、男性では「離別」と「死別」においては女性よりも「孤独感」が強まるが、「既婚」と「未婚」では女性のほうに「孤独感」が強く出た。すなわち、男性の方が「離別」と「死別」というライフサイクルにおける変化に弱いことが分かり、これはタンストールの⑤の傍証となりえる。

また、これは類似の研究でもたとえば、「配偶者の存在が孤立の回避にもっとも重要な役割を果たしている」(藤村、2019:298)と指摘されている通りに、タンストールの③は男女でも該当した。

さらに、「女性は配偶者に頼れなくても孤立するリスクが少なく、……(中略)男性は配偶者に頼れないと孤立するリスクが高く」(同上:299)なることも、図2、図3ではっきりした。

χ2=2.47 df=1 ns.

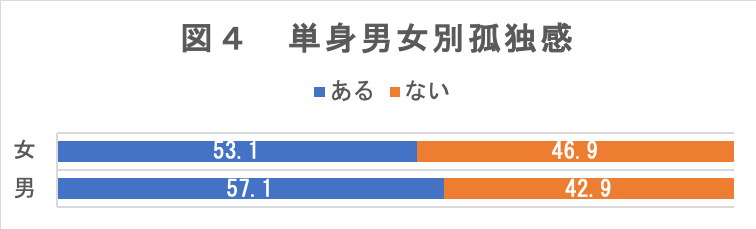

しかし、単身の男女「孤独感」だけの比較では、図4にみるようにその結果は有意とはいえなかった。

これは、「単身女性」の「孤独感あり」(53.1%)と「単身男性」の「孤独感あり」57.1%の間には、数字としては4%の差があるように見えるが、統計的にはこの差はあるとはいえないことを意味する。ここに調査データの統計学的処理の威力を知ることができる。

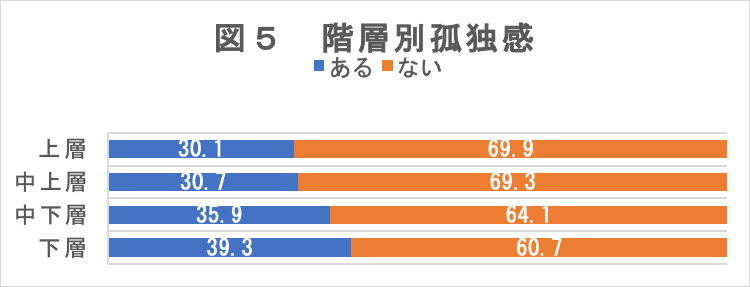

階層別孤独感今度はタンストールの⑧に関連する階層と「孤独感」を調べてみよう注4)。

「つながり調査」では10通りの年収カテゴリー、「100万円未満」から「1500万円以上」と「わからない」が使われたが、図5では階層の指標を4つにまとめ直した。具体的には1000万円以上を「上層」、「700万~999万円」を「中上層」、「300万~699万円」を「中下層」、そして299万以下を「下層」と命名した。

χ2=49.75 df=3 p<0.001

結果は、高い階層としての「上層」ほど「孤独感」が弱くなり、「下層」に行くほど「孤独感」が強まることを示している。もちろん統計的に有意であった。これはタンストールの⑧と⑫を補強する結果でもある。

特に⑫については社会的接触をもつためには時間もコストもかかり、それが可能でないと、社会的接触もできなくなる。階層的に高い「上層」が社会的接触としてのネットワーク、職場のつきあい、社会活動への関与なども増えがちであることは今日でも経験則で理解できる。

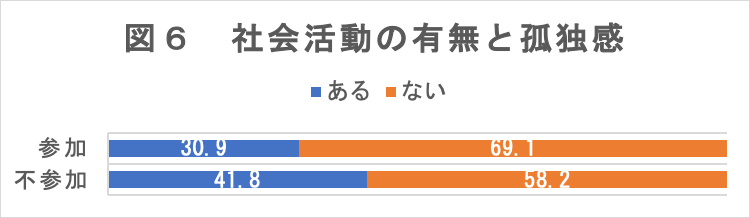

社会活動は「孤独感」を緩和するこれも経験則に近いが、社会的接触の一つとして「社会活動への参加」があり、「つながり調査」でも項目に含まれていた。「常にある」「時々ある」「たまにある」「ほとんどない」「決してない」の5カテゴリーによる回答を、前2者を「活動ある」として「参加」、後3者を「活動ない」として「不参加」と表現し、図6でまとめた。

χ2=148.12 df=1 p<0.001

そうすると、参加している方が「孤独感」が少なく、不参加ではそれが強く出た。だから、「孤独感」の解消には従来からいわれてきた社会活動への参加が政策的にも推奨される。

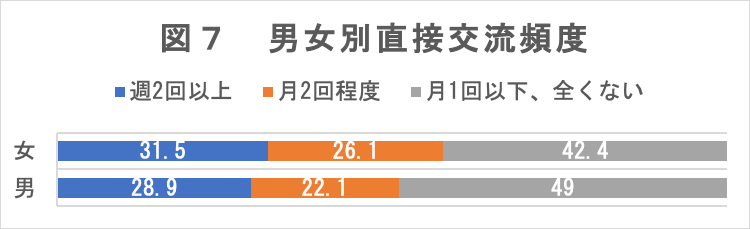

そこでより具体的には「直接会って話す」をその指標として、男女の違いを検出しておく。このカテゴリーは、「週4~5回以上」「週2~3回程度」「週1回程度」「2週間に1回程度」「月に1回程度」「月に1回未満」「全くない」という7段階の選択肢として作成された。

再集計に当たっては、前2者を「週2回以上」とし、「週1回程度」と「2週間に1回程度」を「月に2回程度」としてまとめ、残り3者を「月に1回以下、全くない」と3カテゴリーに再編した(図7)。

χ2=49.31 df=2 p<0.001

そうすると、女性の方が男性よりも「直接会って話す」比率が高くなり、この結果も統計的に有意となった。年齢差が大きいことを承知で言えば、男女間での「直接会って話す」比率の相違は、そのまま「孤独感」の差違を生みだす。

「社会活動」では「参加」、「直接交流」でも「頻度が高い」ほうが、「孤独感」が少なくなることも経験則の範囲であろう。

以上のデータ分析を、「異次元の少子化対策」を含む「少子化する高齢社会」研究にどのように位置づけるかを最後にまとめておこう。

未婚、少子化、孤独感では「明るい不安社会」になる『朝日新聞』(2017年7月21日)で初出の「明るい不安社会」は一種の「形容矛盾」なのだが、令和の時代ではむしろ想像力を掻き立てる(藤村、前掲論文:291)。少子化に関連させると、本論文の標題(未婚、少子化、孤独感)が連想ゲーム式に浮かんでくる。ここには少子化と高齢化が連動すること、未婚の「単身者」が増えると、「孤独感」が強まる可能性が含まれている。

それは金子(2023b)で示した「少子化対策のダイヤグラム」において、「X因子」のうち「自由性」と連動する。確かに「結婚」も「子育て」も自由な選択が可能である注5)。それらの決定は人それぞれ一度きりの人生の価値観による。だから、「児童手当」が2倍になれば結婚数も出生数も増えるわけではない。

ただし現在の日本では、非正規労働者としての未婚者は「生活安定」といえるのか。あるいはその生活で「未来展望」が可能なのか。このX因子がライフスタイルの多様性を膨らませる。

明るさは正規雇用からその一方で、「非正規雇用者は雇用が不安定で、賃金も正規雇用者に遠くおよばず、それらの生活の不安定さから結婚しての家族形成に困難さがともなう」(藤村、前掲論文:305)ことも判明している。

そこからは「明るい不安社会」からも排除される辛い生活が浮かんでくる。すなわち、その集積は「不安」を残すが、「明るさ」を消してしまいかねない。

全世代支援こそその意味で、「異次元の少子化対策」は結婚や出生だけを焦点とするものではなく、文字通り「定位家族」と「生殖家族」を見守り、そのライフサイクル全般を支援できるような全世代支援に変貌させたい。そうすることで、自由な選択により未婚のまま年を重ねた人も、「孤独感」を回避できる機会が増えてくる。

いうなれば、政府・自治体によるパブリックな支援の連続により、個人それぞれが「距離をおいた親密さ」を核にしたコモンを徐々に膨らませる政策として、「異次元の少子化対策」が求められる時代なのではないか。

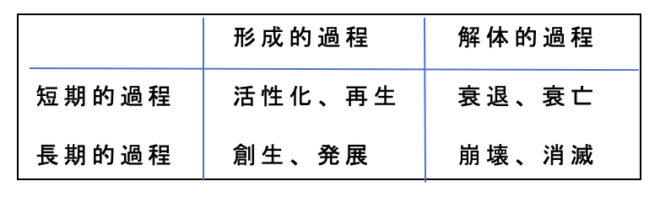

長期的解体的変動を阻止するかつてスメルサーは、社会変動をまとめる際に「短期的変動 対 長期的変動」という軸と「形成的変動 対 解体的変動」を組み合わせたことがある(スメルサー、1968=1974)。これを利用して私も表2を作成した。

表2 社会変動の類型出典:金子、2019:63

表2を使えば、日本の「少子化する高齢社会」はすでに長期的過程に入っていて、しかも解体的方向に進んでいるといえる。2023年年頭の岸田首相の「異次元の少子化対策」はそれを念頭にした発言と思われる。

個人に関しては、「孤独」の健康面への影響を確認して、そして社会システムレベルでは衰退はもとより崩壊までも視野に入れて、もっと射程の長い「異次元性」に富む社会システムの「適応能力」を維持できるようなプランを、国民各層がデータに基づき提示する時期が到来したと考えられる。

その際の社会学的準拠点は、時代を引き継ぐ若者の「業績達成能力とコミットメント」(パーソンズ、1964=1985:320)を支援する社会システムの機能充足が最優先になる。次いで、社会システム自体が持つ「適応的能力」をどのように維持していくか。両者を融合した地点で、「異次元性」が認められる「少子化する高齢社会」への対応が始まるのではないか(金子、2023c)。

■

注1)私も高齢者の「健康」や「生きがい」要因として、家族、友人、コミュニティなどとの関連を探ったことがある(金子、1993;2006;2007)。

注2)健康、相続、老後費用、シニアの婚活などの「老後戦略」は『プレジデント』(第1092号)に詳しい。またいくつかの有効なデータは『週刊東洋経済』(第7084号)に掲載されている。

注3)χ2=40.82 df=3 p<0.001 は結果の有意さを示す統計学的表示である。以下同じ。

注4)階層についての概要は金子(2019)でまとめたことがある。

注5)『プレジデント』では「誇り高き独身」として、ココ・シャネル、イマヌエル・カント、津田梅子が取り上げられている(同上:74-76)。

【参照文献】

Fontana,l.,2020,The Path to Longevity:The Secrets to a Long,Happy,Healty Life, Hardie Grant Books.(=2022 寺田新訳『100歳まで健康に生きるための25のメソッド』東京大学出版会). 藤村正之,2019,「無縁と貧困の時代診断」金子勇編『変動のマクロ社会学』ミネルヴァ書房:291-319. 金子勇,1993,『都市高齢社会と地域福祉』ミネルヴァ書房. 金子勇,1997,『地域福祉社会学』ミネルヴァ書房. 金子勇,1998,『高齢社会とあなた』日本放送出版協会. 金子勇,2003,『都市の少子社会』東京大学出版会. 金子勇,2006,『社会調査から見た少子高齢社会』ミネルヴァ書房. 金子勇,2007,『格差不安社会のコミュニティ社会学』ミネルヴァ書房. 金子勇,2019,「社会変動の理論へ向けて-「実感信仰」と「理論信仰」のはざまで」金子勇編『変動のマクロ社会学』ミネルヴァ書房:1-73. 金子勇,2023a,「『異次元の少子化対策』考-婚外子率と合計特殊出生率と消費税率の国際比較から」(アゴラ言論プラットフォーム 1月24日). 金子勇,2023b,「『少子化』の因果推論の科学」(アゴラ言論プラットフォーム 2月6日). 金子勇,2023c,『社会資本主義』ミネルヴァ書房(近刊予定). 内閣官房孤独・孤立対策担当室,2022,『人々のつながりに関する基礎調査(令和3年)調査結果の概要』同対策担当室. Parsons,T.,1964,Social Structure and Personality, Free Press.(=1985 武田良三監訳『社会構造とパーソナリティ』新泉社). Parsons,T.倉田和四生編訳,1984,『社会システムの構造と変化』創文社 プレジデント編集部,2022,『プレジデント』(特集・ひとりで生きる「老後戦略」)第1092号プレジデント社. Smelser,N.J.,1968,Essays in Sociological Explanation, Prentice-Hall,Inc.(=1974 橋本真訳 『変動の社会学』ミネルヴァ書房) 週刊ダイヤモンド編集部,2023,『週刊ダイヤモンド』(特集・超階級社会 貧困ニッポンの断末魔)第4952号 ダイヤモンド社. 週刊東洋経済編集部,2022,『週刊東洋経済』(特集・1億「総孤独」社会)第7084号 東洋経済新報社. Tunstall,J.,1966,Old and Alone, Routledge & Kegan Paul.(=1978 光信隆夫訳『老いと孤独』垣内出版).