タンストールの命題

高齢者研究について、初期の業績の一つであるタンストールの研究成果も多岐にわたっている。何よりも「老化のパターンはふかく個人の過去と関わり合っていること」(タンストール、1966=1978:315-316)を軸として、その内実を実証的に解明したところが優れている。

ここでは老人(Old People, The Aged)を高齢者と訳し直して、テーマに関連する成果を拾い上げてみよう(以下、頁数のみ記す)。

① もっとも独居になりやすいのは配偶者も子どももいない高齢者(:91) ② 子どものない高齢者は、子どもをもつ高齢者の二倍ほど独居になる(:99) ③ 社会的孤立でみると、もっとも重要な親族のカテゴリーは配偶者であって、次に子どもになる(:108) ④ 生存子が一人でもいれば高齢者は社会的に孤立することが少ない(:109) ⑤ 孤立に関する高齢者男女の比較では、男性の孤立が深刻になりやすい(:117) ⑥ 性別とは無関係に、年齢が上昇するに従って「孤独不安」の割合が高まる(:120) ⑦ 多くの高齢者が孤独不安に陥るのは夕方から夜にかけてである(:120) ⑧ 高齢者の社会的孤立と低収入(貧困)とは関連が深い(:243) ⑨ 高齢者は老化に伴う貧困、疾病、社会的孤立に対応する力を欠いている(:285) ⑩ 社会的に孤立する高齢者が過去の人生を振り返り、思い出話を聞いてもらえる機会は少ない(:294) ⑪ 社会的な孤立には、「距離をおいた親密さ」(intimacy at a distance)で対処する(:312) ⑫ 社会的接触をもつことは、しばしば貯蓄のあることを意味している(:317)

これら以外にも、50年後の日本における「少子化する高齢社会」にとって有益な研究成果がたくさん見受けられる。私の初期の研究テーマもこの延長線上にあった(金子、1993;1997;1998)。その結果、階層性への注目、家族・親族・友人ネットワークとの関係の分析、コミュニティや地域ネットワークとの関連を「連帯と孤独感」として位置づけることになった。

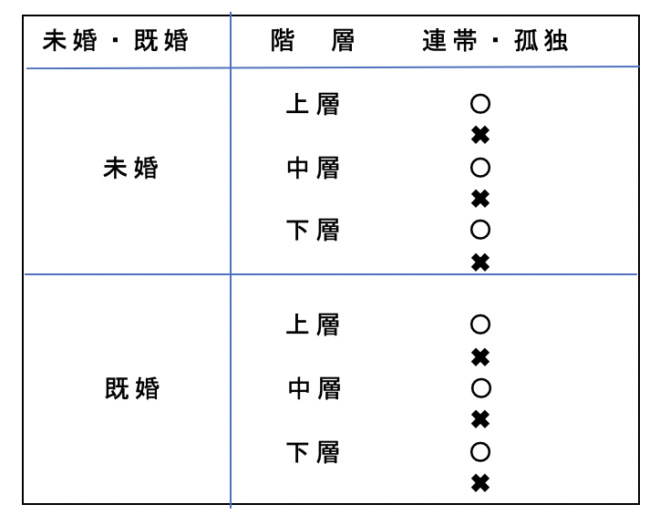

人口における未婚・既婚、階層格差、連帯・孤独の三層構造表1では、自らの調査経験に基づき、人口における未婚・既婚、階層格差、連帯・孤独の三層構造を整理した。この全体は12のマトリックスとなる。たとえば、未婚で階層的には低く社会的に孤立して、孤独感を覚えている高齢女性、既婚で階層としては中層に属していて、付き合いはある程度なされていて、社会的連帯も認められる中年男性のモデルなどが想定される。

表1 人口における未婚・既婚、階層格差、連帯・孤独の三層構造(注)表内の〇は連帯、✖は孤独を表わす

このうち、21世紀になって平成後期から令和の今日まで、単身化に伴い強まる「孤立」や「孤独感」が深まるのは、階層的には下層に属す人々に多い。そして現在では、全体として「孤立」に該当するそのような国民が徐々に増大してきた。職業的には、自営業者や家族経営従業者などの「旧中間階級」と非正規労働者の「アンダークラス」が下層に集まってきた(週刊ダイヤモンド編、2023)。

ちなみにその雑誌特集「超・階級社会」では、「資本家階級」3.5%、「新中間階級」 22.8%、「旧中間階級」11.8%、「正規労働者階級」34.5%、「アンダークラス(非正規労働者)」27.4%と分けられている。

「下層」「孤立」「孤独感」の連鎖が一番深刻それぞれの階層で未婚と既婚、連帯と孤独・孤立問題はあるが、一番深刻な事態は「未婚」により「単身」で「下層」に属して「孤立」が進み、「孤独感」が強くなることであろう。

すなわち、高齢の単身者では、所得を指標とするとアンダークラス階層が増大して、同時に社会的な孤立が進むという危険性が予想される。ともすれば「異次元の少子化対策」では、議論の焦点が少子化の「児童手当」に絞られやすく、その先に孤独や老後の一人暮らし問題が控えていることを忘れないようにしたい注2)。

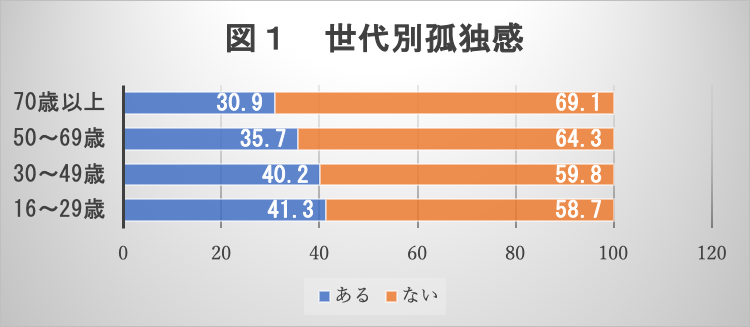

内閣官房「人々のつながりに関する基礎調査」よりでは、まず図1により世代別の孤独感を示しておこう。質問文は「どの程度、孤独であると感じるか」であり、5段階の選択肢、「決してない」「ほとんどない」「たまにある」「時々ある」「しばしばある、常にある」が用いられた。ここでは前2者を統合して「孤独はない」とし、後3者をまとめて「孤独はある」とした。

χ2=40.82 df=3 p<0.001

また、年代別には16歳から80歳以上の8つのカテゴリーが使われたが、20歳ずつに調整し4世代としてまとめた。図1では20歳の幅で数値を%で表示しているが、国民全体では高齢世代ほど「孤独感」が弱いことが分かる。

高齢世代ほど「孤独感」がないこの結果は極めて当世風(up to date)である。なぜなら、タンストールをはじめほとんどの高齢化研究では、「加齢とともに孤独感が強まる」と主張してきたからである。しかし、最新の内閣官房全国調査ではむしろ若者と中年の方が「孤独感」が強かった。これは意外な結果でもあるが、統計的には有意である注3)。

一般的にいえば、「孤独感」を左右するのは家族との結びつき、職場の付き合い、友人とのつながり、その他の社会的ネットワーク、近隣やコミュニティとのかかわり、社会活動への関与、SNSなどのつながりなどであるが、「孤独感」について高齢世代の弱さと若者や中年世代の強さの発見は、今回の「つながり調査」の成果である。

非正規労働と未婚の結びつきこの背景には、若者や中年世代では未婚率が増大して、非正規労働者の比率が高まって来たことが想定される。

現在の「異次元の少子化対策」では、金額や対象をめぐって「児童手当」の在り方についての議論が盛り上がっているが、未婚者というカテゴリーは「児童手当」には非該当のままでである。しかし既婚者だけでなく、未婚者も「社会全体」に含めた「こども保険」や「子育て基金」などの制度を私は提唱してきた(金子、2003)。

この理由は、出生後を支援できる「異次元の少子化対策」での「児童手当」の重要性にはもちろん同意するが、今のままの「児童手当」では未婚者を巻き込んだ「社会全体」の「人口反転」の材料とはなりえないからである。

増加する未婚者には「孤独感」が蔓延むしろ、このまま若い世代の未婚者率が増大し、中高年までそれが続けば、「おひとりさまの老後」はバラ色ではなく、「孤独感」が蔓延してしまい、社会システムの「適応的能力」(パーソンズ、1984=1984)を下げてしまいかねない。それを「つながり調査」の結果が示唆したと読めるからである。

したがって、未婚率増大の先にある孤独な単身者が増大した社会システムを想像しながら、「異次元の少子化対策」議論がほしい。図1はその理由を教えてくれる。

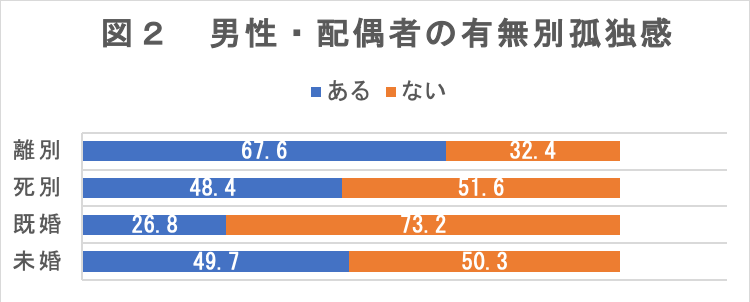

男性の「孤独感」次にタンストールの①②③とも接点をもち、年齢には無関係の「配偶者」別の「孤独感」を男女別で見てみよう。図2は男性の結果である。ここからは、男性の「孤独感のなさ」は「既婚」に目立ち、「孤独感」は「離別」に強いことがうかがえる。「未婚」と「死別」では「孤独感」の有無もどちらも50%程度に分かれて、ほぼ同じ分布状態であった。これは統計的にはもちろん有意である。

「既婚者」の「孤独感」よりも「離別者」のそれが2倍以上になったことは、男性のライフスタイルに対して「離別=離婚」のもつ影響の強さが想定される。

χ2=373.99 df=3 p<0.001

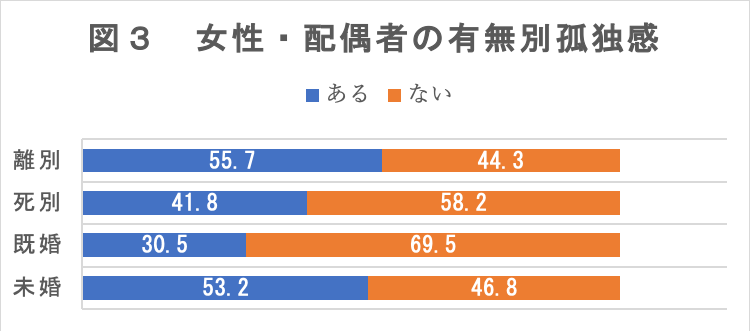

一方女性では、図3にみるように、「既婚」の「孤独感」のなさは男性と同じであったが、「未婚」の「孤独感」では男性よりも高くなった。反面、「離別」では男性よりも12%も「孤独感」が減少した。また、「死別」でも「孤独感」が下がった。こちらも統計的には有意である。

χ2=279.63 df=3 p<0.001