— グローバルヘルス分野において、データ活用に興味を持たれたきっかけはあるのでしょうか?

小柴:衛星データの利用に関しては、最初は感染症対策の事例から関心を持ちました。

2015年頃、カナダでの国際会議に参加した際にAIMEというマレーシアのスタートアップ企業チームに出会ったことがきっかけです。その企業は、蚊が媒介するデング熱という感染症の拡大予測をするシステム開発を試みていました。

彼らは予測精度を高めるために、衛星データや風速、風向き、気温、日照状況、降雨量、湿度、建造物の工期データ等と、その地域の過去のデング熱の広がりに関するデータを掛け合わせていたのです。

ペナン島という工業都市で実証事業を1年半程度した後には、3ヶ月先の感染状況を90%強で予測できるようになっていました。その後マレーシアの保健省に評価され、同国内の10ヶ所の地域への導入が決定しました。

— 面白い取り組みですね。衛星データを用いる前にはどのようにしてデング熱の課題に対応していたのでしょうか?

小柴:他の国々と同じく、現地エリアの白地図を使って管理していたわけです。その白地図には、病院やデング熱診断をされた人の住所が丸いシールでプロットされていました。

これまでは地図を見ながら過去の経験と照らし合わせて感染が拡大しそうなエリアを判断し、診断キット等の事前配備や殺虫剤散布することを行政官が判断する、いわゆる勘の世界です。

AIME社のオフィスにはこの白地図がまだ貼り付けられています。

このような従来手法に代わって、衛星データを活用した新システムを導入する際に本当に実現できるのかといった疑問が当初は多く生じていたようです。

しかし、予測精度が高まってくると医療資源の最適配分や人の健康に貢献するという実感が次第に持たれるようになったそうです。

— 新しい技術はなかなか社会実装されないと聞きます。どのようにしてAIME社のサービスは10ヶ所の地域へと導入が進められたのでしょうか?

小柴:AIME社の創業チームは、元々シンギュラリティ・ユニバーシティの出身で、プエルトリコ(AIエンジン系)やマレーシア(疫学・公衆衛生)、アメリカ等のメンバーで構成されていました。

メンバーはそれぞれ聡明で、柔軟であっため、社会に受け入れられるためにどのようなチーム編成をすべきかということや、足りないところを埋めにいくにはどのようにすべきか、ということを早く判断しながら動けたことが一つの要因として挙げられると思います。

また、マレーシアの行政側(州知事や保健当局のトップ)が積極的に協力したことも大きな要因でしょう。

後にAIMEの創業者がマレーシアの保健大臣のヘルステックアドバイザーのポジションに就任するなど、変革を国として受け入れる土壌があったことも大きいと感じました。

おそらく、このような動きが組み合わさることで、今までの規制を柔軟に変更しながら新しい技術を導入することに繋がったのではないかと捉えています。

— とても素晴らしい取り組みのように感じます。衛星データを活用することによって、途上国の保健医療分野にどのような変化が起こるのでしょうか?

畠山:途上国だとそもそもデータが不足しているため、気温や大気汚染といった環境因子による健康への影響を見るには限界がありました。

もう一つは途上国だと保健データはヘルスワーカー等を通じて診療所から上がってくるのですが、アナログな作業になっているために、取得したデータが閲覧可能になるには数ヶ月かかっていました。

そのため、感染状況はすぐにわからず、できたとしても事後評価にとどまっていました。

しかし、衛星データのように準リアルタイムなデータ取得が可能になると、これまでできなかったリスク予測みたいなところが可能となっていくことが期待されています。

小柴:取り組みを進める上で、衛星データを組み合わせる観点は重要です。地上で取得するデータと衛星データを掛け合わせた先に、今までにない価値が生まれることに面白みを感じています。

10年以上前の話ですと、ウェザーニュースさんがエリアごとの天気予報をスマホでフィードバックさせていた話を思い出します。

同社はこの取り組みによって地上データを多く取得できたからこそ、高精度な天気予報を現在提供できているのではないかと思っています。

実用化を促進するために精度を向上する観点からも、新たな価値を創出する観点からも、このような工夫がポイントだと感じています。

地上データをいかに蓄積し、衛星データ等と組み合わせられるようにするか。そしてこのようなことを考えられる人材が今後すごく重要になるのだと思います。

そのためにも、様々な関係者の参画が重要だと感じています。

— 衛星データが貢献できそうな領域がいろいろとありそうですね。貴社では衛星データを利用した取り組みをインドネシアで始めようとされていると先ほど仰っていましたが、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか?

小柴:

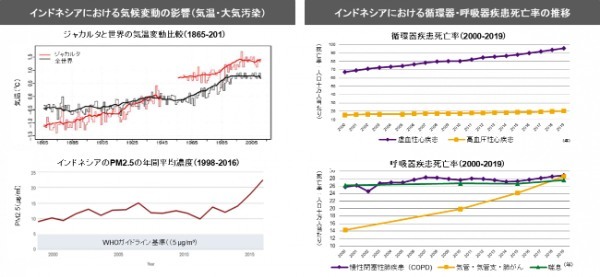

インドネシアでは気候変動や大気汚染は大きな問題であり、首都ジャカルタの気温上昇率は世界平均を上回っている現状があります。PM2.5濃度も年々増加し、2021年のジャカルタは年平均39.2μg/m3(世界首都ワースト12位)で、WHO基準(5 μg/m3)を約8倍も上回っています。

気温や大気汚染が心疾患や呼吸器疾患などの既存疾患のリスクを増悪させることはすでに証明されており、インドネシアでも上記疾患の死亡率は年々増加傾向にあります。結果として、ジャカルタでは大気汚染により最大4年の寿命が喪失されているとの報告もあるのです。

そこで、大気汚染や気温を監視するために地上・衛星データを活用することで、特定の病疾リスクを予測する気候変動関連疾患の早期警戒システムを構築できないか、と考えているわけです。

ただし、現地ヒアリングの結果、いきなり衛星データを利用できそうにないことが分かっています。

というのは、疾患情報や地上の大気情報がそもそも蓄積されていないためです。そのため、このような地上データを収集しつつ、衛星データを組み合わせることを進めていきたいと思っています。

ジャカルタでの実証で有効性を確認できたら、他の国・地域にも展開していきたいと思っています。

— ありがとうございます、こちらもとても面白そうな取り組みですね!最後に今後に向けてのメッセージをいただけますか?

小柴:2つあります。

ひとつ目は、日本国内の地方で衛星データ活用が検討されてきている動きと、今回我々がインドネシアのジャカルタで行う実証事業がクロスして新たなプロジェクトが生まれる素地が作れると面白いと思っています。

衛星データ活用といっても、データサイエンティスト等の専門人材が日本に潤沢に存在しているわけではないと感じています。

うまく国と国との連携を通して、それぞれの貢献を促し、利益を享受できるような仕組みを作れないかということに関心があります。

ふたつ目は、今回インドネシアのジャカルタという限られた地域で衛星データを活用した健康リスクアラートシステム開発に挑戦するのですが、特に温暖化の文脈だと、一国がもたらした影響が国境を越えて周辺国にも影響を及ぼしてしまいます。

そういう意味でASEANという地域においては、例えばマレーシアやフィリピン、タイ、シンガポール等、国をまたぐようなプロジェクトとして今回考えているものを拡大していくことに一つ価値があると思っています。

つまりはBeyond bordersで考えていく視点が必要だと思っています。プラネタリーヘルスやグローバルヘルスに関連した保健医療分野での衛星データ活用の具体的な例ってありますか?と問われた時にグッドプラクティスの一つとして我々の取り組みを示せるようにしていきたいと思っています。

— 小柴さん、畠山さん、ありがとうございました!

編集後記

恥ずかしながら私はプラネタリーヘルスという単語を知りませんでした。今後自然と広まっていきそうな概念ですね。地球全体を観測し続けている衛星データとの相性も良さそうだなと感じました。私たちの行動が地球にどういう影響を与えているのかをまず把握できるようになることで、どのような対策が必要となるのか考えやすくなるのだと思います。

なお、異業種から衛星データの活用を試みているMURCが主催で、異業種からの衛星データ活用ビジネスへの挑戦というテーマでのオンラインセミナーを2023年1月19日と4月(開催日未定)に開催されるようです。

プラネタリーヘルスに対して衛星データをどのように使うのか興味を持たれた方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか?

提供元・宙畑

【関連記事】

・衛星データには唯一無二の価値がある。メタバース空間のゼロ地点を作るスペースデータ佐藤さんを突き動かす衝動とは

・深刻化する「宇宙ごみ」問題〜スペースデブリの現状と今後の対策〜

・人工衛星の軌道を徹底解説! 軌道の種類と用途別軌道選定のポイント

・オープンデータ活用事例27選とおすすめデータセットまとめ【無料のデータでビジネスをアップデート! 】

・月面着陸から50年!アポロ計画の歴史と功績、捏造説の反証事例