副業が認められはじめ、「複業」という新たな選択肢が生まれた

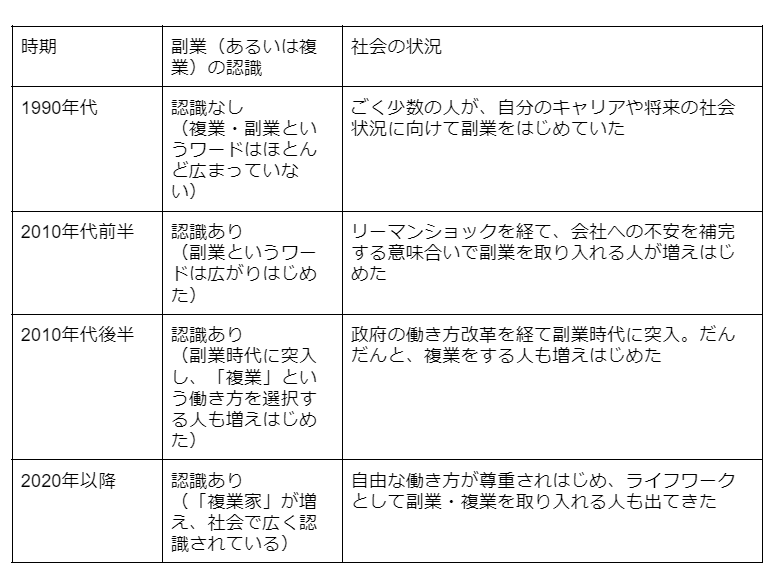

時代が変化するなかで副業の認識も大きく変わり、今では副業をすることが当たり前な社会になりました。

そして、副業を単なるサブワークとするのではなく、複数の本業を並行して行う人も出てきました。これが複数の本業を持つ「複業家」という肩書きにつながっています。つまり、副業時代から複業時代へと社会が変化してきているのです。

ここからは副業時代から複業時代への社会の変化を、約25年前から振り返ります。

前項で解説した通り、25年前は副業をする人は疎まれていました。しかし、2008年のリーマンショックを経て、2010年代前半には多くの人が雇用への不安を抱えるようになりました。その結果、将来的な金銭面の支えとしてサブワークである副業をはじめる人が増加しました。

参考:厚生労働省「副業・兼業の現状」

そして2018年に政府が実施した働き方改革関連法をきっかけに、副業を解禁する企業も増え、副業をする人の数も増加しました。そして現在では、本業をいくつも持つ複業家としての活動を開始する人も増えています。

「複業」という言葉が広がりはじめたきっかけは、複業家の西村創一朗さんが出版された『複業の教科書』という書籍が大きく影響しているでしょう。

社会の大きな変化でいうと、2020年を境に日本社会は集団の時代から個の時代へと変わりはじめたように思います。これまでは1つの組織で集団として働いていた人たちが、個々に能力を発揮したり、個として評価されはじめました。

そして、2020年以降は自由な働き方が尊重される時代となり、ライスワーク(食べていくための仕事)だけでなく、ライフワーク(夢や自分の好きなことを追い求める仕事)をする人も増えています。

複業の活性化は社会の人材不足を解決する

社会全体として複業を活性化させるメリットは、圧倒的な人材不足の解消です。たとえば、WebデザインのスキルしかないWebデザイナーと、Webデザインと撮影のスキルがあるWebデザイナーがいたとき、後者は2職種分の仕事ができるわけです。

複業家が増えることは、対応してほしい案件を一括で任せられる人材が増えるということになります。そういった人たちが増えていけば、今の日本社会が抱えている人材不足の解消につながるでしょう。

さらにこれからの複業は、自分を活かすための手段になってくると思います。自分の興味のあることや得意なことを複数持つことは、自分の活躍できる場面やアピールできるスキルが増えることにつながるからです。

もちろん、人によっては1つの職種を極め、スペシャリストとして活躍したいビジネスパーソンもいるでしょう。それはもちろん尊重すべきことです。しかし、1つの職種に縛られたくない人、新しい可能性を見出したい人のために複業を選択する環境を整えることが、これからの日本社会にとって必要になるでしょう。

1つ懸念点を挙げるとすれば、企業の経営層を任されるミドルシニア層に社内で副業や複業を推進する魅力が響きにくい傾向があることです。

愛社精神が重視される時代にバリバリ働いてきた人々が多いため、副業や複業にネガティブな印象を持っている人がたくさんいます。そのため、若い世代が複業に挑戦したいと思っていても、OKを出してもらえないケースもあります。そのため、こういった環境は改善していくべきだと考えています。