近年「複業」の認識が広がり、複業家として活躍する人が増えました。数年前まで「複業」という言葉すら認識されていなかった日本で、これほどまでに複業が普及したのはなぜなのでしょうか。

株式会社ブルーブレイズが運営する『ライフシフトラボ』にてトレーナーとして活動する複業家・河野伸樹氏に「複業の歴史と変遷」「これからの複業の変化」についてご寄稿いただきました。

***

はじめまして、河野伸樹です。45歳からの実践型キャリア複業スクール「ライフシフトラボ」にて、トレーナーとして活動しています。私は、約25年前に複業をはじめ、現在も日本一身軽な経営者と自称して複業家として幅広い領域でキャリアを構築しています。

近年、本業を持つ人がそれ以外の仕事で収入を得ること(サブワーク)である「副業」だけでなく、本業として営む仕事を複数抱えている状態のこと(パラレルワーク)である「複業」が活性化しはじめています。しかし、私が複業をはじめた当初は「複業」という言葉すら認識されていませんでした。

この記事では、複業家歴25年の私が考える、副業時代から複業時代への社会変化と、これからの複業の在り方について紹介します。

約25年前、「副業」が認識されはじめた

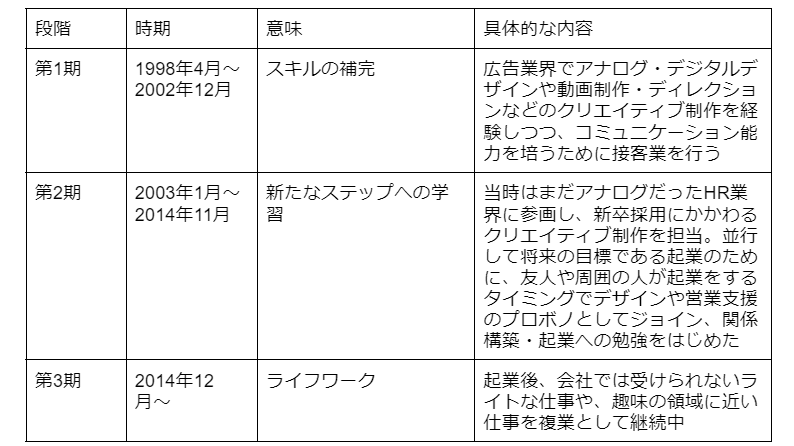

私の複業家としての歴史は、大きく3つの段階に分けられます。第1期がクリエイティブ×接客業、第2期がHR業界×起業家へのプロボノ活動、第3期が起業家×ライフワーク。詳しくは以下の表の通りです。

ここでは、私が辿る副業(あるいは複業)の歴史と照らし合わせて、当時の社会的な副業の認識について解説します。

まずは第1期にあたる約25年前、私は『Eランス経済の夜明け』(ハーバード・ビジネス・レビュー)という記事を読みました。そこには「新しい経済の基本的単位は、会社ではなく、個人になる。」との記載があり、その言葉に感化され複業家として活動することを決めました。

しかし、そもそも副業をしている人はほとんどいませんでした。なぜなら、副業をしている人を嫌う企業が多く、副業そのものをはじめにくい社会だったからです。「副業をする人は愛社精神が低い」「仕事が中途半端」という差別的な考えを持つ会社がほとんどでした。私も実際にその空気感を随所で味わってきました。

これほどにも副業をする人への風当たりが強かった理由は、大きく分けて2つ。1つは終身雇用制度が当たり前の時代であったため、そもそも副業をする必要がなかったことです。リーマンショックが起こる前だったので、会社に入れば自分の身は守られるという考えが当たり前でした。

もう1つは、集団の秩序を重んじる日本企業の風習があったことです。年功序列が当たり前だった日本企業では決められた育成過程があったため、型にはまらない人がいると秩序が乱れてしまうという考え方がありました。また、集団での団結力も重視されていたので、型にはまらない人は愛社精神がないことを責められる傾向にありました。