目次

著作権侵害された場合、画像生成AI利用者に対してどんな訴えが起こせるか?

画像生成AIは法的にセーフでも、社会的にはアウト?

著作権侵害された場合、画像生成AI利用者に対してどんな訴えが起こせるか?

出井:

ただ、仮に著作権侵害が認められるとしても、AIを使って画像をアウトプットした人に対する損害賠償が認められるかについては別の問題があると考えています。

ぽな:

ええっ、どういうことですか。

出井:

損害賠償が認められるためには、故意または過失が必要なんです。

故意とは、侵害結果が起きることがわかっていてわざとやったということですが、AIが生成するものって、何ができるかは出力するまでわからないですよね。

ぽな:

ランダムですもんね。著作権侵害になっちゃう画像ができるかどうかなんて、作った側にもわからないですよ……。

出井:

なので、故意を認めるにはなかなかハードルが高い。

そしてもうひとつの条件、過失とは「その結果が起きることを予見できたか、その上で結果を回避するために努力したのか」ということです。ただ、AIを使ってイラストを作る場合は、そもそも結果が予見できるのか、という話になるわけです。

ぽな:

予見……できないですよねえ。特定のプロンプトから、それこそ無限にバリエーションが作れてしまいますから。結果が予見できるかというと難しい気がします。

出井:

そうなんですよね……。なので今後、ここも争点になるのではないかと思います。

もしいま、実際にアクションを起こすとしたら、差止請求ぐらいでしょうか。

ぽな:

差止め……。ええっと、AIで作った画像を発表している人に、「その画像は使わないでくれ」と請求するということですか。

出井:

そうです。差止請求には故意・過失が必要ないので、損害賠償はできなくても差止めはできます。なので、侵害された側としては、まずは差止請求をしていくのが現実的な対応になると思います。

ぽな:

クリエイターとしては納得のいかない結論になりそうですが、現状はそうするしかないということですね……。

画像生成AIは法的にセーフでも、社会的にはアウト?

ぽな:

ここまでの話を踏まえると、画像生成AIが描いた絵ががどんなに自分の作品と似ていても、クリエイター側が訴えるのは大変だ、という気がしてきました。それこそ、法的には文句がつけられないケースがほとんどじゃないかと。特に「細部の表現が似ているわけじゃないけど、特定の作家さんにタッチや画風が似ている作品」については……。

出井:

法的にはそうなってしまいますね。ただ個人的には、著作権に関しては、法的な問題に加えて倫理的な問題があると思っているんです。

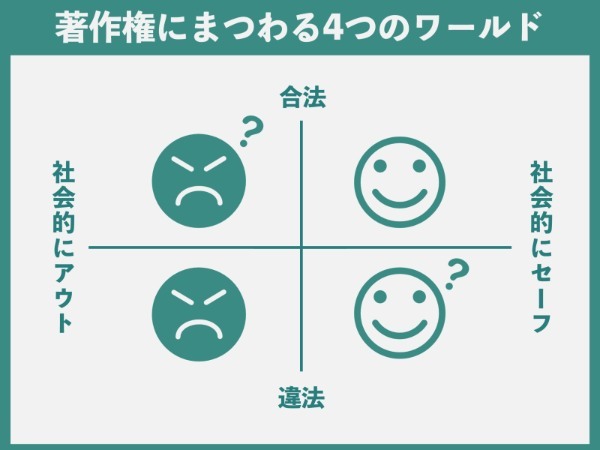

というのも、著作権の世界には不思議なところがあって、「合法/違法」というレベルの話と、「社会的にセーフ/アウト」というレベルの話があるんですよ。特に確定していませんがここでは「著作権にまつわる4つのワールド」などと呼んでおきます。

出井:

1つ目は、「違法かつ社会的にもアウト」なもの。これは最悪ですね。

ぽな:

大きなニュースになった、漫画の無断転載サイトやファスト映画みたいなやつですね。

出井:

2つ目は「違法だけど、社会的に許容されている状態」。これは二次創作が典型的ですね。同人誌即売会なんてそれこそ著作権侵害の温床になってそうなものもありますけど、一つの文化として成り立っていますし、作者も黙認していることが多い。

3つ目は「合法かつ社会的にもセーフ」というもの。これはもちろん、どんどんやってください、という話です。

ぽな:

公式が発表したガイドラインに沿って行われる二次創作とかですかね。

出井:

そうそう。

面白いのは、4つ目です。「合法だけど、社会的にはアウト」というものがあるんですね。たとえばアートはアートでもちょっと卑猥なものとか、権利者へのリスペクトを欠いている作品とか。こうした社会的にアウトなものについては、「何をやっているんだ」ということでユーザーやファンが叩きに行って、自然に社会から消えていくという現象が起こるんです。

私はそれを「自然の浄化作用」と呼んでいます。著作権の世界では法とは別の原理が働いていて、人間が二次創作をするのはOKでも、AIが同様のことをした場合は叩きに行くということが起こっていますよね。

ぽな:

心情的にはわからなくもないけど、理屈として考えると不思議ですね……。

出井:

そのような動きがあるんですよね。だから画像生成AIが叩かれるのも、自然の浄化作用が見え隠れしている状態といえなくもありません。ただし、画像生成AIそれ自体が一律にアウトとまではいえないと思いますので、その対象は揺れているように思います。

ぽな:

でも、これだけ優れたイラストを描ける画像生成AIが出てきてしまっていると、クリエイター側がいくら騒いでも、AI利用の流れは止められないんじゃないかという気がします。しかも自分の作品を勝手に学習されて、自作と似た雰囲気の作品を作られてしまっても、少なくとも現行法上は適法といえるわけでしょう。

出井:

たしかに、作風やタッチは著作権法上保護されていませんから、イラストレーターが「自分の絵を真似された!」と騒いでも、AIを使っている側が「あくまで作風を似せているだけです」と反論することは考えられそうです。

ただ、完全一致を防ぐような技術、類似度チェッカーみたいなものはAIの中に組み込めるらしいんですね。そういったものがあることを前提に、「作風を似せるだけなら、ここまで似ないのでは?」という数字の話になっていく可能性はあります。これは今後議論になりそうなところです。

ぽな:

なるほど……。AIの学習のあり方などをめぐって、これから何らかの検討が始まる可能性もあるということですね。

出井:

そうですね。私としては、紛争化する前にガイドラインをはじめ、何かしらの手当が必要かなと思っています。

ただ、法的にAIの学習を規制しすぎてしまうと、それはそれでイノベーションを阻害してしまう可能性があります。

ぽな:

たしかに……。

出井:

それにAIがいろんなものを世に提供することで、創作活動の多様性が生まれるかもしれない。もしかしたら、クリエイターになれなかった人が創作活動を始められたり、既存の作家も作業の手間が省けるかもしれない。補助的なツールとしてはAIはとても有用だと思いますので、創作におけるAIと人間との共存をどうはかるかが今後求められていくのではないでしょうか。