優れた性能を持つ画像生成AIが相次いで発表されるなか、画像生成AIの学習データや著作権に関する議論がSNSなどで活発化しています。

無断転載された画像をAIに学習させることは著作権法的に問題はないのか。特定の作家のタッチや画風を真似る画像生成AIは許されるのか……。画像生成AIをめぐるホットな話題について、出井甫弁護士に伺いました!

出井 甫(いでい はじめ)

骨董通り法律事務所弁護士。内閣府知的財産戦略推進事務局参事官補佐。エンタテインメント法務が専門。主にアニメ、ゲーム、AI、ロボット、VR業界の方をサポートしている。実はドラマーでもある。(Twitter:@hajime_idei)

聞き手:紀村まり(ぽな)

こたつとお布団、コーヒーをこよなく愛するフリーライター。法学部出身のはずが、なぜか卒論のテーマは村上春樹であった。やれやれ。(Twitter:@ponapona_levi)

目次

画像生成AIに自分のイラストの学習を禁止させることはできる?

画像生成AIの著作権侵害問題における2つのポイント

画像生成AIに自分のイラストの学習を禁止させることはできる?

ぽな:

あの、あくまで個人的な感想なのですが、AIに対するクリエイターの反応って界隈によってだいぶ違うなと思っていて。ライターやデザイナーはそうでもない印象なのですが、なぜかイラストレーターさんの界隈は非常にAIへの反発が強い。実際、ネットニュースで炎上ネタとして上がっていたり、SNSでバズっているのも、ほぼイラスト関係ですよね。

出井:

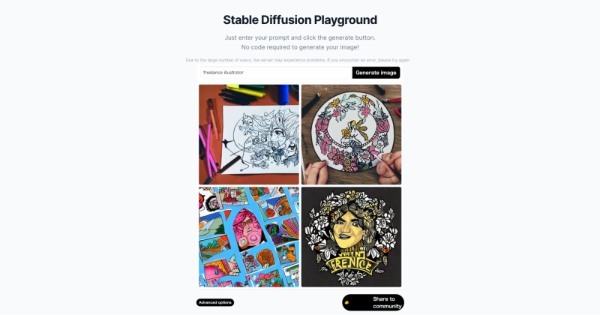

たしかに、昨今ニュースやSNSを見る限り、画像生成AI関係の話題は非常にホットになっていますね。一番大きなターニングポイントは『Stable Diffusion(ステーブル・ディフュージョン)』の登場ではないでしょうか。

これまでも画像生成AIはありましたが、Stable Diffusionはなんとソースもオープン化してしまったんですね。その結果、誰もがこのソースを使って画像生成AIを作れるようになりました。自分の好きな画像をAIに食べさせて(※)、自分専用の画像生成AIを作ることもできると。実際ネットを見ると、毎日のようにどんどん新しい画像生成AIができているような状態ですね。

※食べさせる

画像などのデータをAIに学習させること。SNS等ではこのような言い回しをする人が多い。

ぽな:

そんなことになっているんですね……! でも先生、素朴な疑問なんですが、AIに絵を描かせるためには元となる学習データがあるわけですよね。それって既存の、すでにネットで発表されているイラストを、クリエイター側に黙ってAIが学習データとして食べているということになりませんか?

実際、SNSだと「自分の作品はAIに食わせないでくれ」と発言しているイラストレーターさんもいるようですし、AIが勝手に自分の作品を学習してしまうことについて、法的な問題はないのでしょうか。

出井:

これはイラストレーターの方には申し訳ないんですが、現在の日本の著作権法上は「問題ない」という回答になります。というのも、著作権法30条の4には機械学習を許す規定があるんですね。

サーバー上に画像データ、つまり著作物を複製する場合は、原則として著作権者の許諾が必要です。ただ、AIにデータを学習させる目的のように、人が著作物を見たり、聴いたりして「味わう・楽しむ」といった知的・精神的欲求を満たす以外の目的で著作物を利用する場合は、著作者の許諾なしに利用しても基本的には許されるということになっています。海外だと非営利目的、学術研究目的に目的を限定して許可しているケースもあるのですが、日本の場合は営利・非営利目的を問わずOKです。

ぽな:

ええっ!? たとえクリエイターさん本人が「イヤだ」と言っていても、ですか?

出井:

契約で縛っている場合はこの限りではありません。もし「AIに画像を食べさせてはならない」という契約をクリエイターさんとユーザーが結んでいたのに、その約束を破ってユーザーがAIに画像を食べさせちゃった場合は、契約違反ということになります。

ただ、契約が成立するためには、片方が契約を申し込んで、それに対して相手が承諾しないとダメなんですね。なので、SNSで一方的に宣言しているだけだと、契約が成立しているとは言えません。なお、この場合でも、先ほどの著作権法30条の4が適用される場合には、契約違反になったとしても著作権侵害にはなりません。

ぽな:

うーん、クリエイターに黙ってAIに画像を食べさせちゃうのがOKなのはわかりました。でも、ネットには違法にアップロードされた画像ってあるじゃないですか。無断転載されたイラストとか。そういうのを学習させるのは問題があると思うんですけど……。

出井:

現在の著作権法30条の4は、AIが食べる画像が侵害品だったとしても、そのことを適用除外事由にはしていないんです。だからたとえば、たまたまAIに食べさせる画像をクローリングをしていた際に、侵害画像が入っていたとしても、著作権法的には問題がないということになります。

いちおうただし書で「著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害する場合は、この限りではない」という条件が書いてはあるんですが、これがまた問題で。「一応制約は作ってあるけど、これじゃあ内容が漠然としすぎていて実際どんなときに適用されるのかよく分からないんじゃないか」という議論が起きつつあります。

ぽな:

たしかに「不当に害する」ってなんだよ。ふわっとしすぎでしょ……!

出井:

このただし書が適用されるか否かの判断については、文化庁がガイドラインを出しています。これによると、「著作権者の著作物の利用市場と衝突するか、あるいは将来における著作物の潜在的市場を阻害するかという観点から判断される」ということになってはいますが……。

ぽな:

まだ内容がふわっとしていますね……。この規定を見る限り、いろんな作家さんのデータを食べている場合って、たまたまタッチや画風が特定の人と似たものが出力されても問題にはなりにくい気がします。タッチや画風って流行があって、作家さん同士でも被ることはありますもんね。

でも特定の人のイラストデータばかりを食べさせた場合は、かなりグレーになりそうな気がするんですが……。

出井:

私もそう思います。たとえば特定の人のタッチや画風を学習して、その人の分身みたいなAIを作って出力したイラストを売った場合、AIが生成したイラストのほうが値段が安ければ「そっちでいいや」とAIのイラストを選ぶ人が出てくるでしょう。その意味で、作家の潜在的な販路を阻害する可能性はあると思います。

なので今後、ただし書が適用される具体的なシーンをめぐって、議論が出てくるのではないでしょうか。

画像生成AIの著作権侵害問題における2つのポイント

ぽな:

ここまでのお話をまとめると、現状ではAIが既存のイラストを学習することについての法的な制限は、基本的にはないに等しい状況であるということですよね。

実際にアウトプットされた作品についてはどうでしょう。AIが作った作品が著作権侵害になる場合って、どんなケースなんですか?

出井:

侵害になる可能性がある場合というのは、簡単に言えば、アウトプットしたものが既存の著作物と似てしまった場合です。ただ、そのときに著作権侵害が認められるためには、①類似性、②依拠(いきょ)性という2つの要件を満たす必要があるんです。

特定の作家のタッチや画風を真似た作品を出力することは許されるのか?【①類似性】

出井:

順番に説明しますね。まず、①の「類似性」とは、既存の著作物に含まれる創作的な表現が似ていることをいいます。AIが出力した画像においても、それが、既存の著作物と「創作的な表現」の点で似ている部分があるのであれば、類似性が認められることになりますね。

ぽな:

いきなり難しいお話になってきましたが、イラストであれば構図やキャラクターの顔といった具体的な「表現」が似ている必要があるということですよね。となると、表現は似ていないけど、タッチや画風が似ている作品の扱いってどうなんでしょうか。

別の取材で、構図などに含まれる具体的な「表現」を真似るのは著作権法的にNGだけど、タッチや塗り方、画風が似てしまうのはセーフだと聞いたことがあります。

ぽな:

そりゃ、クリエイターが誰か他の作家さんの影響を受けて似た感じの画風になったり、流行に合わせて塗り方やタッチを変えていったり、といったことは創作の現場ではよくあることだと思います。なので、著作権法のあり方として「タッチや画風まで真似るのはダメだ」となってしまうと、かえってよくないというのはわかるんですが……。

出井:

そうですね。まさに、このあたりが画像生成AIをめぐって、クリエイター側の反発が起きている原因のひとつだと思います。いまリリースされている画像生成AIって、イラストレーターさんの画風や作風を真似るようなものが多いので……。

極論をいうと、特定の作者やキャラクターの画像だけを食わせて、作者の分身を作ることも技術的には可能になってきているんですね。アウトプットされる作品は、既存の作品とまったく同じではないけど、いままで時間と労力をかけて培ったイラストを描く技能がAIにあっさりコピーされてしまう。でも、作品自体は著作権を侵害しているわけじゃないので、クリエイター側は何も言えないと。その鬱憤が表に出てきているのではないかなと思います。

ぽな:

難しい問題ですね……。かといって、なんでもかんでも著作権で保護するわけにはいかないですし。

AIが描いたイラストに「元ネタ」はあるの?【②依拠性】

出井:

次に、②依拠性について考えてみましょう。これは既存の作品をベースにして作っていないか、つまり拠り所にしていないかどうかということですね。

ぽな:

特定の元ネタがあるのかってことですか?

出井:

はい、そうなんです。……が、AIの描いたイラストについては少し話が複雑です。特定の画像をAIに食べさせた結果、その特定の画像に似た作品ができてしまったということであれば、シンプルに依拠性が認められるでしょう。ですが、昨今のプロンプトを使った画像生成AIでは、AIが食べた画像がなんなのかがわからない。

ぽな:

あ……! プロンプトに特定のキャラクターや作家名を入れた場合はさておき、プロンプトを入力している側も、どの学習データをもとにAIが出力しているかがわからないという。

出井:

そう、膨大な画像の要素を組み合わせていたら、どれが元ネタかなんてわからないですよね。そもそも、出力される結果だってランダムです。

となると、「本当に既存の作品を拠り所にしたのか」という話、つまり依拠性の有無が争点になってくるわけです。このあたりの扱いをどうするかは既に議論されていますが、技術的な限界も考えると「AIを使っている以上、依拠性は認める」という流れになっていくのではないのか、というのが私の意見です。

ぽな:

AIを使っている時点で「特定の画像を食べているから、そんな出力結果になるんでしょう」と考えられると。

出井:

そうです。使っている側は、少なくとも「他人の著作物を利用している可能性があることを知りながらAIで作品を作っているんでしょ」と捉えることはできますよね。

もし依拠性の判断をこのように考えると、基本的にはAIがアウトプットした画像が既存の画像と類似しているかどうかの方が、侵害の成否を決める際に重要視されることになると思います。