5.さいごに

1991年に起きたピナツボ火山は、大気中に灰やSO2が漂い太陽光を遮ることで、地球の気温を0.5度も低下させました[2]。このような規模の気候変動は、世界中の農作物や生物へ甚大な被害をもたらします。

今回のフンガ火山で放出されたSO2は、ピナツボ火山の1/50と推定されており、比較的少ないとされているもののVEIや衛星データからも分かるように噴火の規模は巨大で広範囲に渡るものでした。

すべてを書くことはできなかったものの、津波や降り積もった灰による被害、噴火の衝撃による家屋の崩壊など多くの被害をもたらしました[7]。

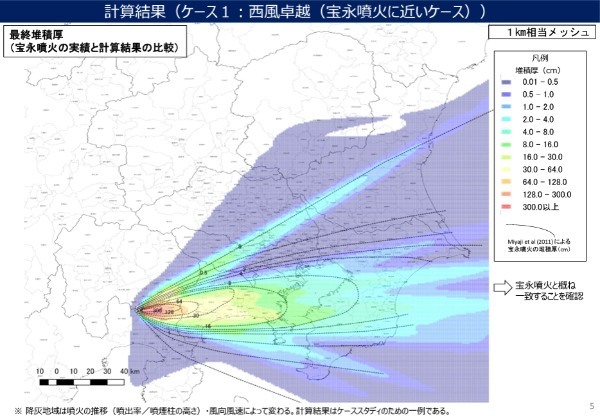

国内では、例えば以下に示すような富士山の過去の噴火(宝永噴火)の実績に基づいた降灰のシミュレーションの結果が公開されています。以下の図を見るだけでも、噴火した場合には広範囲に影響が発生しそうということが見て取れるかと思います。他にも様々な検討結果が公開されているので、興味を持たれた方は「大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ」の報告書をご覧ください。

もちろん、噴火を完全に予測する手法はまだ確立されていませんが、滅多に起こらない大規模な噴火であっても、起きてしまうと復旧には長い時間を要します。そのため何も対策しないわけにはいかず、なるべく低コストに火山の状況をモニタリングし続ける手段が必要となります。

このような背景の中で人工衛星の宇宙技術を利用した観測手法が日々進歩し、火山活動をモニタリングしています。また日本の活火山30に対し、気象庁や大学などの研究機関が観測所を設け、常時観測しています。こうしたデータの蓄積が、更なる噴火予測の精度向上に貢献するかもしれません。

本記事では、地球上でおきた現象を衛星データや既存の指標を使って検証しました。本記事で用いた衛星データ以外にもこの噴火をモニタリングしていた衛星はたくさんあります。

今回は、大気中の変化をSentinel-5Pという地球観測衛星を用いて検証しました。Sentinel衛星は、シリーズ化されており、陸、海洋、大気等のテーマごとに7基の衛星が打ち上げられています[8]。今後はSentinel-5Pとは異なるミッションの衛星データを用いて、火山の噴火について検証していきたいと思います。

みなさんもぜひデータに触れて、どんなことが起きているのか確かめてみてください。

6.参考文献

[1] 気象庁

katsukazan_toha/katsukazan_toha.html

[2] おもしろサイエンス 火山の科学 西川有司著 日刊工業新聞社 出版

[3] 火山のしくみパーフェクトガイド 高橋正樹編著 誠文堂新光舎出版

[4] Smithosonian Institution National Museum of Natural History Global Volcanism Program

[5]Google Earth

[6] NASA Global Sulfur Dioxide Monitoring Galleries

[7] 気象庁 フンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山の噴火により発生した潮位変化に関する報告書

[8] Sentinel Online

提供元・宙畑

【関連記事】

・衛星データには唯一無二の価値がある。メタバース空間のゼロ地点を作るスペースデータ佐藤さんを突き動かす衝動とは

・深刻化する「宇宙ごみ」問題〜スペースデブリの現状と今後の対策〜

・人工衛星の軌道を徹底解説! 軌道の種類と用途別軌道選定のポイント

・オープンデータ活用事例27選とおすすめデータセットまとめ【無料のデータでビジネスをアップデート! 】

・月面着陸から50年!アポロ計画の歴史と功績、捏造説の反証事例