3.衛星データを使って見てみよう

火山が噴火すると様々なものが噴出されます。

気体であれば、二酸化硫黄(以下SO2)などの火山ガス、液体であれは溶岩や熱線水、個体であれば火山灰、軽石などです[2]。

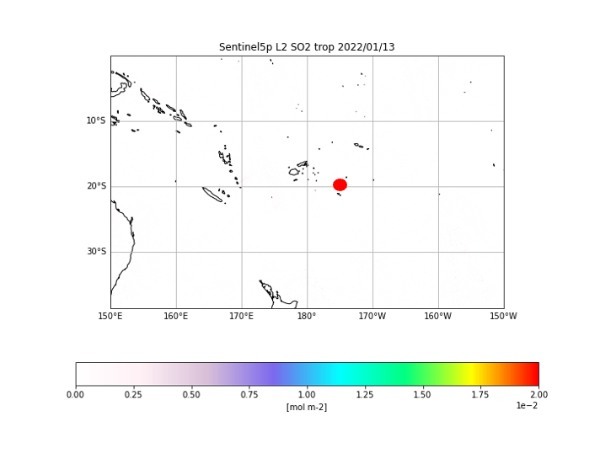

ここでは、Sentinel-5Pに搭載されているTROPOMIというセンサから観測されたSO2を見てみましょう。

図5は噴火発生前の2022年1月13日の様子を、動画は1/13〜1/18の1日の様子をプロットしたものです。

1/14にフンガ火山で小規模な噴火が起き、およそ 50 キロトン※のSO2が放出されました。また1/16~17にかけて、約 400〜 420 キロトンの質量を持つ高濃度のSO2が見え続け、175°W〜150°Eへと西側に漂流していく様子が読み取れます[4]。距離にしておよそ6000km水平方向に移動していることが分かります[5]。

※1キロトン=1000トン

図6:TROPOMIで観測したNO2鉛直カラム量の推移

更にどれくらいの規模の噴火だったのか、NASA全球SO2モニタリングのWEBページ[6]において公開されている情報をまとめました(表1)。

表1:NASA TROPOMIによる火山由来のSO2観測情報

| 日時 | TROPOMIによる観測情報 |

|---|---|

| 2022/01/13 UTC15:00~15:30 | ・爆発的な噴火 ・SO2を含む灰等が20kmまで上昇 |

| 2022/01/15 UTC4:00~10:00 | ・2回目の大規模噴火 ・最大高度48kmまでの成層圏噴射 ・対流圏界面付近への多層噴火雲を発生 |

1/15には、高度48kmまで噴出物が噴射されたことが確認されています。

東京駅から高尾駅(八王子市)区間は大体38kmなので、それよりも更に長い距離をSO2を含む火山灰や火山礫等が噴出したことになり、噴火の威力のすさまじさを物語っています。

衛星データから鉛直方向にどの程度噴出物が噴射されたかはわかりませんが、図6の動画から6000km以上SO2が移動していることから、水平方向には6000km移動していることが分かります[5]。

4.トンガ噴火と世界各地の噴火規模の比較

壊滅的な噴火のことを破局噴火と呼び、地下のマグマが一気に地上へ大噴出します[2]。この破局噴火が起こると地球規模で環境変化が起こり、農作物や生物へ大きな被害をもたらします。

噴火の規模は噴出量と爆発性で決まります。噴火の規模を表す指標をVEIとよび、Newhall and Self(1982)らによって提案されました。

噴出量はマグマの量、爆発の強さは軽石や灰、火山ガスからなる噴煙柱の高さ(熱エネルギー)です 。表2に示すように9段階の指標です。

今回のフンガ火山はVEI-5と推定されているようです[4]。

表2:火山爆発強度指数、噴出量、規模、頻度、火山名一覧

| 指数 [VEI] | 噴出量 [m3] | 規模 | 頻度 | 火山名 |

|---|---|---|---|---|

| 0 | 104 | 非爆発性 | 毎年 | |

| 1 | 105 | 小規模 | 毎年 | ストロンポリ |

| 2 | 106 | 中規模 | 毎年 | 三宅島(2000),有珠山(2000) |

| 3 | 107 | 中大規模 | 866回/1万年 | 伊豆大島(1986),雲仙岳(1980) |

| 4 | 108 | 大規模 | 278回/1万年 | 桜島(1914),浅間山(1739) |

| 5 | 109 | 巨大 | 84回/1万年 | 富士山(1707)(宝永大爆発) |

| 6 | 1010 | 超巨大 | 39回/1万年 | ピナツボ(1991) |

| 7 | 1011 | 破局、超巨大 | 5回/1万年 | 鬼界カルデラ(7000年前) |

| 8 | 1012 | 破局、超巨大 | 1回/1万年 | イエローストーン(640,000BP) |