タイラバに付けるエサ

エサは海エビを使用することが多い。エサ店にいくと、「海エビ」や「中エビ」などの商品名で冷凍エサコーナーにあり、大きさもいろいろとある。エビラバではあまりにエビが大きいと使いづらいので、目安としては全長で5~8cmといったところ。

冷凍のままクーラーボックスに入れて持参するが、夏場に現地へ持っていって外へ放り出しておくと、すぐに傷んで頭が取れてしまうので、できれば1匹すつ使用するごとにクーラーボックスから取り出すくらい気を遣っておきたい。エビ以外ではイカの切り身や、サバの切り身、アオイソメなども使用可能。これらはベイトや釣り場によってはエビよりも有効な場合もある。

エビの付け方

海エビのハリへの付け方は、海エビの大きさやハリの大きさなどにより数パターンがある。共通するのはまず、エビの尾羽をカットしてカットした断面からハリを入れ、エビがまっすぐになるように刺すこと。エビが曲がった状態だと、フォール、巻き上げ時に水の抵抗で回転してしまうからだ。小さいエビを使用するときは2本のハリをエビに刺さずに、1本のハリにエビを1匹ずつ刺す。つまり2本バリで2匹のエビが付いている状態。

小型エビはハリ1本に1匹を刺す(提供:TSURINEWS関西編集部 松村計吾)

小型エビはハリ1本に1匹を刺す(提供:TSURINEWS関西編集部 松村計吾)エビが大きいときは、親針を尻尾の方から刺し、孫バリはハリスの長さに合わせて、エビの腹側に刺してハリ先を出す。

親バリを尻尾に孫バリを腹側に刺した状態(提供:TSURINEWS関西編集部 松村計吾)

親バリを尻尾に孫バリを腹側に刺した状態(提供:TSURINEWS関西編集部 松村計吾)もしくは、ハリスの長さに余裕があるときは、エビの頭の部分に横から孫バリを刺すとハリ掛かりがいい。

親バリを尻尾に孫バリを頭部に刺した状態(提供:TSURINEWS関西編集部 松村計吾)

親バリを尻尾に孫バリを頭部に刺した状態(提供:TSURINEWS関西編集部 松村計吾)いずれにしても、ハリスが引っ張り過ぎて、エビが曲がってしまうのはよくない。さらに、親針をエビに刺した状態で、孫バリはフリーにしておく方法もある。これはタイラバに近く、魚が頭を振ったときに外側から掛かるなど、しっかりと2本のハリが掛かりやすくなる。

孫バリはフリーにすることも(提供:TSURINEWS関西編集部 松村計吾)

孫バリはフリーにすることも(提供:TSURINEWS関西編集部 松村計吾)エビラバの釣り方

さて、道具が揃ったらいよいよエビラバに挑戦。釣り方を解説していこう

エビラバの誘い方

基本的な釣り方は前述した通り、海底まで落として、一定のスピードで巻き上げてくるだけ。巻き上げのスピードも、そのときのターゲットの活性に合わせていく。

釣り風景(提供:TSURINEWS関西編集部 松村計吾)

釣り風景(提供:TSURINEWS関西編集部 松村計吾)ただ、本物のエサが付いているので、じっくりと見せてやるように、ごくスローでの巻き上げも有効だ。このエビラバではマダイはもちろんだが、とにかくいろいろな魚が反応してくる。特にガシラ(カサゴ)やハタ系の根魚たちがどんどんアタってくるのが面白い。

カサゴ(提供:TSURINEWS関西編集部 松村計吾)

カサゴ(提供:TSURINEWS関西編集部 松村計吾)根魚といっても微妙に性格が違うのが面白い。たとえば、太平洋側に多いオオモンハタなどは、ベイトを追って浮いていることも珍しくなく、底から5、6mも上でいきなりヒットする場合もある。

逆にガシラやアカハタなどは起伏のへこみに潜んでいて、エサが到達するといきなり飛び出して食う……といった感じ。なので、オモリが着底して巻き上げに掛かった瞬間、すでに食っていることも多い。スカートやネクタイの波動で誘うタイラバよりも、本物のエサが付いているエビラバの方が、着底アタリが激増する。

テンヤ同様の誘いも◎

基本はタイラバ同様、決めたタナまで巻き上げては落とすのだが、それら根魚を狙いに行こうと思えば、着底して少し浮かせたらその場でエビを踊らせアピールしてからの着底や、大きくサオいっぱい上げては落とすなど、探り釣りや一つテンヤ的な要素を入れても構わない。

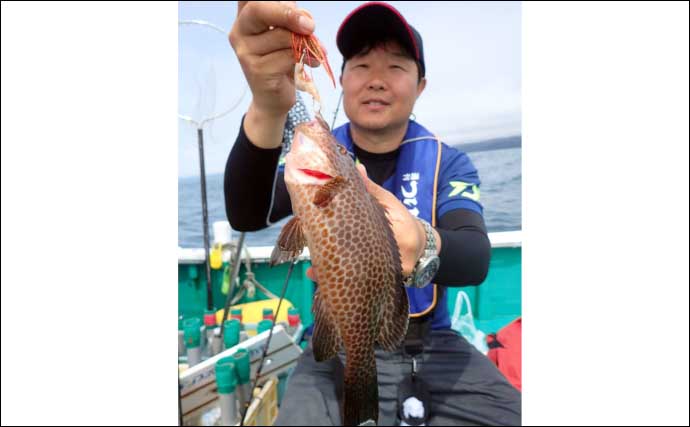

オオモンハタ(提供:TSURINEWS関西編集部 松村計吾)

オオモンハタ(提供:TSURINEWS関西編集部 松村計吾)ただ、岩礁帯などではいきなりエビを丸呑みするような大口の魚だけではなく、ベラやカワハギ、その他のエサ取りも数多くいて、ステイしてエサを食わせにいくとすぐに小さなアタリでエサ取りにやられてしまう。エサは付いているが、あくまでも、リアクションで一気に食ってくれる魚を掛けるのが理想だ。

アワセのコツ

アタリは非常に明快で、フォール中、着底寸前でサオが激しくたたかれたり、巻き上げ始めた瞬間に引き込まれたり……。もちろん、巻き上げ途中にもアタリは出る。大きなアタリを出す魚がエサに付いたら、少し巻き上げ速度を緩めてやると一気に食い込んでくれる。サオが舞い込むほどの大きなアタリが出たら、軽くサオをあおって、フッキングしてやるといい。

マダイの場合は、走らせてもいいが、根魚の場合は、根に潜り込むこともあるから、その辺りの判断が難しいといえば難しい。完全な岩礁帯で、底付近の根魚を狙うときはややドラグは締め気味にしておくことが多い。