真本音による心の活性化

先に述べたように、合理的・効率性を軸にしたシステム的発想の元で創りあげられた組織は人間の情緒的側面を無視しているように感じます。

弊社による組織活性・組織開発は、人の感情、さらには「心」こそが組織としての成果に重要な影響を及ぼすと考えています。

人には「心」があり、人の本質的な活性化には「心の活性化」が必須だと考えています。

ここからは「心」に焦点をあて、モチベーションの仕組みを考察していきたいと思います。

最近流行りのマインドフルネスや瞑想をしよう、というものではなく、弊社が考えるこの心の活性化とは、「想い」と「行動」と「成果」の一貫性からくる「悦び」そのものです。

つまり、確かな想いと元気な心で行動を起こしたら、望む成果を創ることができた、という体験そのもの(=主体的に自ら動くことの楽しさ)が人を本質的に活性化させると考えています。

さらに、そういった主体性を悦びとする人が集まることで起こる相乗効果により、組織は本質的に活性化をし始めます。

では、人の「心」はどうすれば活性化するのでしょうか。

私たちの心は、明確に2つに分けることができます。

①揺らぐ心

②揺るがない心

です。

①揺らぐ心とは、外部環境(=現実・体験・出来事・情報・・・etc.)からの影響を受けながら出来上がる心のことをいいます。

外からの影響により、その反応として反射的に発生するので、これを『反応本音』と我々は呼んでいます。

①に対して②揺るがない心とは、外部環境がどうであれ、それによって揺らされることのない確固たる心です。これを『真本音』と呼びます。

この『真本音』は、常に自分の中心にあり、それ自体、進化(深化)はするが、本質は変わらないものです。

多くの場合、それは自分自身の生き方への「揺るがぬ願い」であったり「揺るがぬテーマ」であったりすることが大半です。そのため、真本音は特定の状況や環境を選ばないため、「人生の願い」「人生のテーマ」と表現できます。

つまり、自分が自分である以上、「一生変わらないもの」です。

この「真本音」と「反応本音」は明確に区別されます。

この「真本音」と「反応本音」は明確に区別されます。

「反応本音(=揺らぐ心)」に基づいて、目標設定をしたり、決断したり、行動を起こす人は何らかの外部要因によって心が揺れやすいようにできています。

例えば、3日坊主になったり、すぐに気が変わったり、後悔したり、いつも迷っていたり、悩んでいたりすることが多いです。

どのような決断をしようとも、どこか迷いがあり、潔く進めないことが多く、そのため、自分が期待する結果は出づらくなり、待ち望んでいる現実や人生を創り出しにくくなります。

しかし、一般的には、実は心の健康な人でも、1日の内、約9割は反応本音に基づいて生きている(行動を決めている)傾向が多いとも言えます。

それに対して、「真本音」とは、その人の心の中では「揺るがぬ存在」であるため、不必要な葛藤は起きず、どのような現実を目の前にしても、どのような状況に直面しても、外部環境からの影響は受けません。

真本音は誰の心にも存在しますが、残念ながら自覚できている人は非常に少ないのが現状です。しかし、真本音に基づいて生きる度合いが、その人自身の人生そのものに対して「腹の据わり度合い」や「覚悟の度合い」に著しく影響を与えます。

単純に言えば、

①腹が据わり、自社の成長やミッションを果たすことに覚悟を決めている

②自分の意思が定まらず、与えられた業務のみをやろうとする

という仕事に対する心構え次第で成果は大きく変わります。

「真本音度合い」が高い人というのは、①の度合いの高い人であり、「真本音度合い」を高めるということは、①の度合いが高まっていくことです。

また、この真本音度合いの高い人とは「心にゆとりのある人」と捉えることもできます。

真本音度合いの高まりは、心の内発的エネルギーの高まりに影響を与えます。最終的に、それが「心のゆとり」、ひいては「腹の据わり具合」や「覚悟」にもつながるでしょう。

人は、心にゆとりができることで、他者との関係性が飛躍的に向上します。したがって、人の意見をよく聴き、しかも自分の意見も丁寧に伝えられるので、共に最善の答えを見出すためのコミュニケーションをとれるようになります。

逆に言えば、心にゆとりがないことで、他者との関係性は悪化します。なぜならば、心のゆとりのなさは、「自己防衛」を喚起するからです。

自己防衛によるコミュニケーションは主に2つのタイプが存在します。

①「逃げるコミュニケーション」

例えば、消極的、受動的、責任回避、責任転嫁、言い訳、怠慢、自己卑下、などのコミュニケーション

②「攻める(責める)コミュニケーション」

自分が攻められる前に、人を攻める、責める、否定する、自己主張する、主義主張を押し付けなどのコミュニケーション

この2つの自己防衛的コミュニュケーションが部署間でのヒエラルキーを生み、仕事が円滑に進まなくなる原因です。

この2つの自己防衛的コミュニュケーションが部署間でのヒエラルキーを生み、仕事が円滑に進まなくなる原因です。

真本音度合いが高まることで職場における関係性や雰囲気が著しく向上するようになります。

チームの一体感が高まり、「このチームで仕事をするのが楽しい!」と思えるようになります。

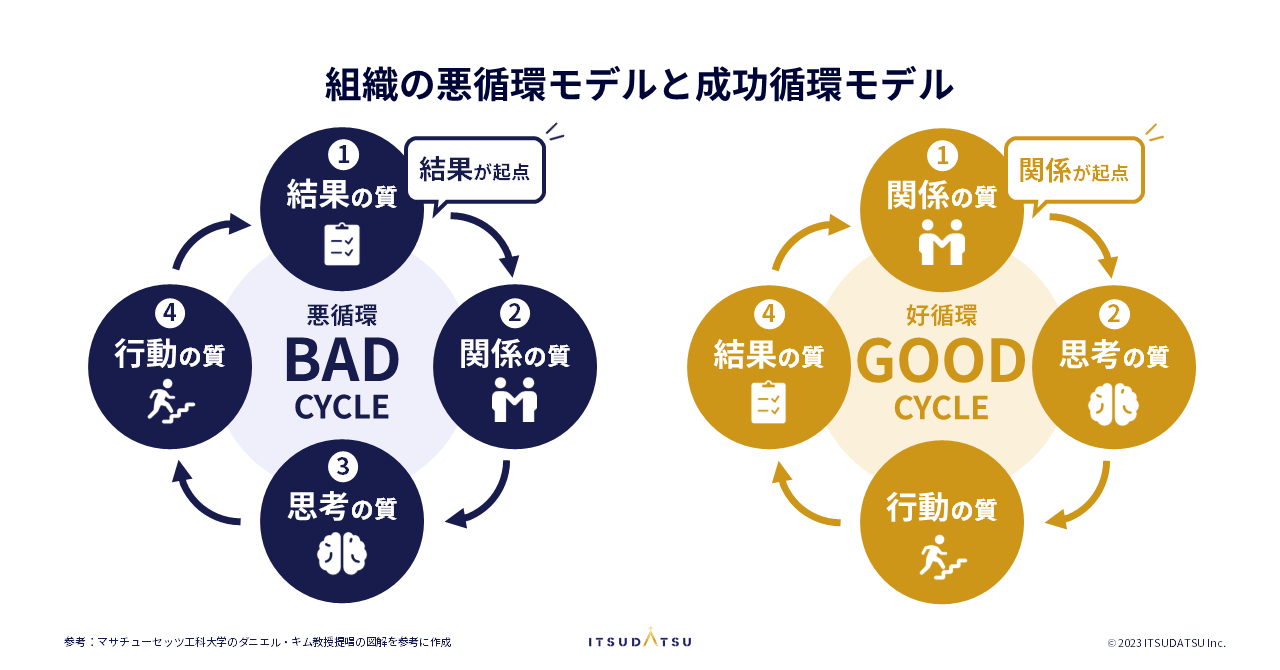

組織行動学の権威であるダニエル・キム氏の「成功の循環(Theory of Success)」モデルによって、チームの関係性が結果につながると提唱されました。よりよい組織を生み出すフレームとして、多くの組織開発の実践の中で活用されています。

成功の循環モデルでは、組織を4つの質で捉えます。周囲との関わり方やコミュニケーションといった「関係の質」が高くなると、自然と考え方も前向きになり、目的意識が高まって「思考の質」が上がります。

成功の循環モデルでは、組織を4つの質で捉えます。周囲との関わり方やコミュニケーションといった「関係の質」が高くなると、自然と考え方も前向きになり、目的意識が高まって「思考の質」が上がります。

それが人々の積極性や主体性といった「行動の質」を高め、成果が生まれて「結果の質」につながります。すると、ますます関係の質が高くなる、といった循環を指しています。

このことを考えると、もし真本音の度合いが低く、依存気質になってしまうと、自己防衛的なコミュニケーションをとってしまい、結果的にチーム内に大きなストレスを生む可能性があります。

一方、真本音の度合いが高いと、関係性の質もよくなり、色んなコラボレーションから創造が生まれるようになります。