「働くモチベーションがわかない」

「仕事に対してやる気がでない」

「ワークライフバランスを大事にしたいから、仕事はほどほどにする」

そういった声を若手社会人の方を中心に、しばしば耳にします。

本記事では、人を仕事に駆り立てるものは何か、という点で「モチベーション」をテーマに、「人間の本質(Human Nature)」をビジネスに活かす組織戦略家集団である株式会社ITSUDATSUの代表取締役の黒澤伶氏に「働きがいを高める要因」「真本音による心の活性化」についての考察をご寄稿いただきました。

モチベーションと従来の組織管理手法

モチベーションとは、「行動の背景にある心的な動機付け」のことを言います。やる気の源泉、あるいは人が原動力となれるような要因とも言えるでしょう。

仕事において、「モチベーションは不要だ」というお考えの方も多くいらっしゃるかと思いますが、人間であるがゆえに、様々な感情や心理的な要因等で仕事の生産性が大きく左右されることもまた確かなことかと思います。

しかし、従来の組織管理論は、そもそも働く個人の仕事に対する動機付けの問題には関心がほとんどありませんでした。むしろ性悪説的な考えのもと、いかに人を管理、コントロールするにはと縛らねば人は怠けてしまうのではという考えが主流でした。

そうであるがゆえに、様々な制度や規則といった外的な報酬や強制力によっていかにして人を動機付けられるか、というお考えの経営者も多いように思います。

しかし、昨今「人的資本経営」が叫ばれ、従業員に対する人間的尊重をすることが大事であり、経営に人を中心に据えた戦略策定の重要性が高まっています。

人は様々な欲望もあり、状況や体験により、刻一刻と様々な感情の狭間で揺れ動くものです。この人間に対する「現実」をあるがままに受け入れることが人の本質的活性につながります。

人の本質的活性化とは

では、モチベーションを高めるためにはどのようにしたらよいのでしょうか。それには、「モチベーションの仕組みを理解すること」が重要です。

ハーズバーグの二要因論と働きやすさ・働きがい

モチベーションに関する有名な研究に、アメリカの心理学者であるハーズバーグの二要因論というものがあります。

モチベーションに関する有名な研究に、アメリカの心理学者であるハーズバーグの二要因論というものがあります。

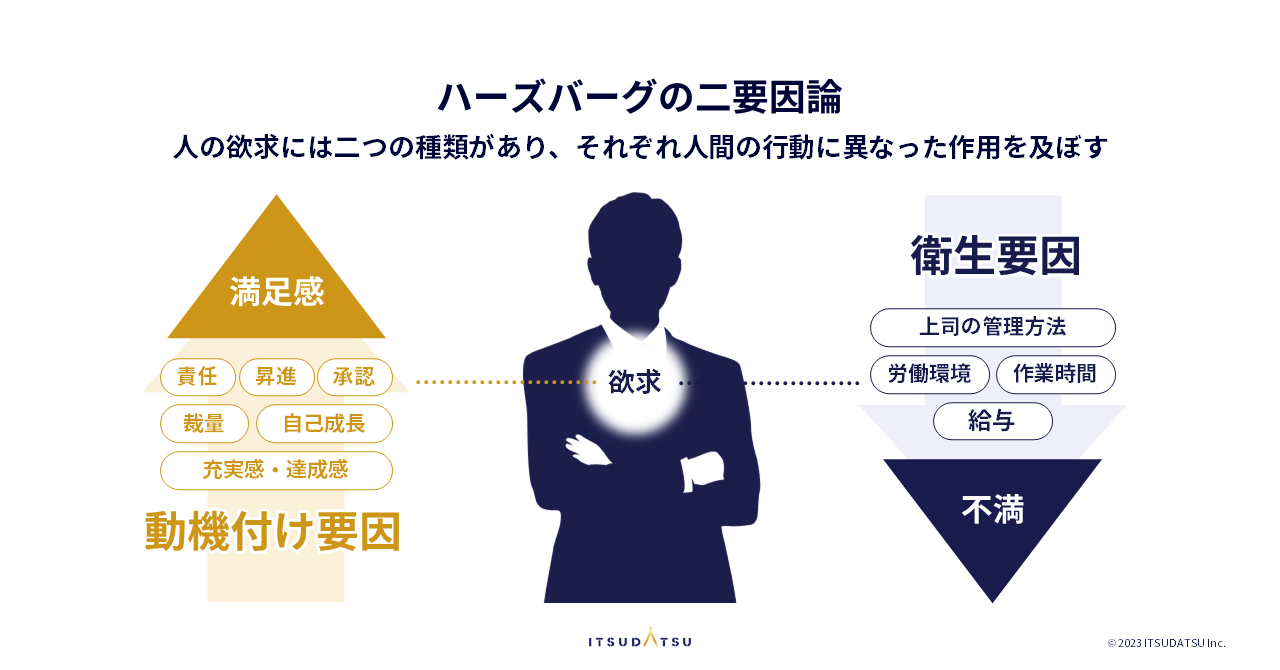

人間の仕事における満足度は、ある特定の要因が満たされると満足度が上がり、不足すると満足度が下がるということではなくて、「満足」に関わる要因(動機付け要因)と「不満足」に関わる要因(衛生要因)は別のものであるとする考え方です。

人の欲求には2つの種類があり、それぞれ人間の行動に異なった作用を及ぼすことが調査でわかりました。

人間が仕事に不満を感じる時は、その人の関心は自分たちの「環境」に向いているのに対して、人間が仕事に満足を感じる時は、その人の関心は「仕事そのもの」に向いているとするものです。

ハーズバーグは前者を「衛生要因」、後者を「動機付け要因」と名付けました。そして、後者の動機付け要因がより高い業績へと人々を動機付ける要因として作用していると考えました。

【動機付け要因】

仕事に対して満足感を感じる要因。

(例)仕事の充実感、達成感、責任、昇進、承認、裁量、自己成長

【衛生要因】

仕事に対する不満をもたらす要因。

(例)上司の管理方法、給与、労働環境、作業時間

組織を活性化するためには、私は「働きやすさ」と「働きがい」という2つの側面が大事だと考えます。「働きやすさ」を整える手法として、給与条件の改善や福利厚生面の環境整備、オフィスなどの執務環境のグレードアップやフレックス制度などの充実などが挙げられます。

これらは積極的に人を動機付けるというものではありませんが、やはり衛生的側面として、不満を抑制する、という意味では重要な条件になります。

しかし、やはり内発的に動機付けるためには、やはりハーズバーグが提唱している「動機付け要因」なのでしょう。これらは「働きがい」を高めます。

自分の仕事に自分なりに裁量を持って取り組み、自由にチャレンジし、目標達成する過程の中で達成感を味わう。そして、さらに大きな責任感のある仕事が報酬として返り、自分の成長実感を確かに感じられる。

これが、組織や上司にも認められ、結果給与といった処遇にも結びつく。このようなサイクルこそが人をモチベートさせます。