国際政治学において発達している「戦争研究」は、ロシア・ウクライナ戦争を理解する際に、多くのヒントを与えてくれます。ところが、我が国の言説では、残念ながら、その知見があまり取り入れられていないようです。これは少し気がかりです。

国際法で侵略が禁止されているにもかかわらず、ロシアはそれを無視してウクライナの領土を踏みにじりました。その人道に反する「悪行」を罰したい気持ちは、おそらく、ほとんどの人たちが持っていることでしょう。もちろん、わたしもその1人ですが、ある学者が、日本はウクライナのロシアに対する徹底抗戦と領土の回復をどの国より強く支持する「最強硬派」でなければならないと、強い口調で主張しているのを知った時には、驚きを禁じ得ませんでした。

この人は、他人事のようにロシア・ウクライナ戦争を眺めている日本人がいるとすれば、それは問題だと断じて、自らの好戦的姿勢に日本人は従うべきだともとれる発言をしています。わたしがこうした攻撃的な言論に当惑されるのは、かれらが戦争のダイナミズムを十分に理解したうえで、自らの主張を展開しているようにみえないからです。

そこで、この記事では最新の戦争研究の成果が、ロシア・ウクライナ戦争のエスカレーション・リスクについて教えてくれるところを書いてみることにします。

戦争は衰退していない

国家間の戦争は世界各地で継続的に起こってきました。われわれ日本に住む人間は、幸いなことに、戦後、戦争に巻き込まれませんでした。それなので、世界が平和になりつつあると思い込んでいたのではないでしょうか。

その1つの根拠は、ロシアがウクライナに侵攻したときに、われわれが受けた強い衝撃です。21世紀の世界において、グローバル化と民主主義が発達したヨーロッパで、国家があからさまに国境を超えて他国に軍事侵攻することなど、まさか起こらないと多くの人は考えていたのでしょう。だからこそ、ロシアのウクライナ侵攻は愕然とする出来事だったわけです。

誠に残念ですが、実は「戦争」は衰退していないのです。確かに、ヨーロッパだけを観察すると、戦争は1400年以降、少しずつ減少傾向にあります。しかしながら、世界全体で見ると、戦争は増えているのです。

ここで戦争の意味を明確にしておきましょう。戦争は国家同士が相互に武力を行使することから生じます。その結果として戦死者が1000人以上になった国家間の軍事衝突を「戦争」と定義することが、これまでは一般的でした。しかし、これでは999人以下の戦死者で済んだ戦闘は、戦争のデータからすっぽりと抜け落ちてしまいます。

また、医療の発達により、戦争で負傷した兵士の生存率は向上しています。したがって、「致死性」で戦争を定義してしまうと、国家間の軍事衝突そのものが増えているか減っているか、分からなくなってしまうのです。そこで、この記事では、国家が相互に軍事力を行使した「紛争」の観点から、戦争の全体像を明らかにします。

ビアー・ブラウメラー氏(オハイオ州立大学)は、数々の最新的な統計分析の手法を駆使して、戦争の開始や裂度などを徹底的に調べました。その結果、戦争は減っているどころか、むしろ増えていることが分かったのです。

その知見は、かれの近著『ただ死者のみ―近代における戦争の継続―』(オックスフォード大学出版局、2019年)で発表されています。この著作のタイトル「ただ死者のみ」は、プラトン(サンタナヤともいわれていますが)の至言「ただ死者のみが戦争の終わりを見たのである」からとっています。

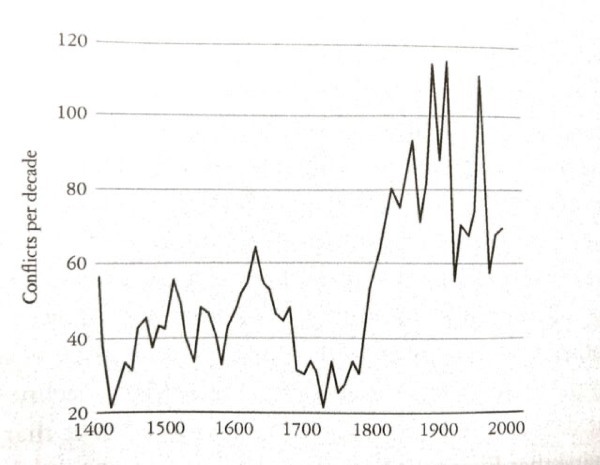

ブラウメラー氏は、1400年以後、10年ごとに起こった紛争をグラフにまとめています。それが図1です。これを一瞥すればわかるように、国家間の紛争は、とりわけ近代国家が誕生した19世紀初め頃から大幅に増加していることが見て取れます。

出典:Bear F. Braumoeller, Only the Dead

, Oxford University Press, 2019, p. 24.、『アゴラ 言論プラットフォーム』より引用)

要するに、国家が軍事力を相手に行使する闘いは、人間の歴史の発展とは関係なく、世界でかなり頻繁に起こっているということです。

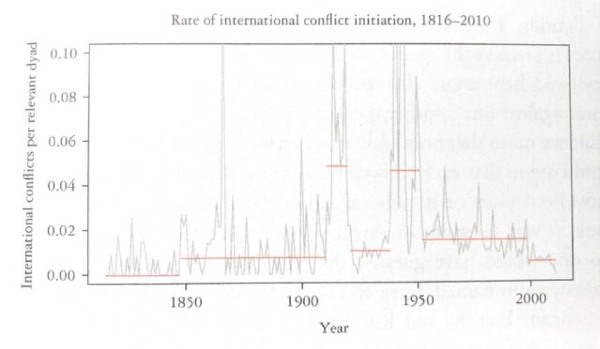

こうしたデータを見た人の中には、時代が現在に近づくにしたがい、国家の数が増えているのだから、その分、国家間の紛争も増えるはずだと考える人もいるでしょう。そこで、実際に紛争を起こし得る政治的関係を持つ2国の組み合わせが、どの程度の割合で紛争を始めているかを時系列でグラフにしたものを紹介します。それが以下の図2です。

出典:Bear F. Braumoeller, Only the Dead, Oxford University Press, 2019, p. 87.、『アゴラ 言論プラットフォーム』より引用)

これを見ればわかるように、国家が紛争に踏み切る頻度も、やはり減少していません。

1870年あたりが突出しているのは、ヨーロッパでの普仏戦争、南米での三国同盟戦争(パラグアイとブラジル、アルゼンチン、ウルグアイの激しい戦争)を反映しています。1900年初めの出っ張りは第一次世界大戦、1950年前あたりの凸は第二次世界大戦です。

横線は、時代区分における国家間紛争の平均値です。19世紀前半が低いのは、ヨーロッパ協調による相対的な平和が維持されていたからです。第二次世界大戦後の冷戦期は、大国間戦争が起こらなかったことを根拠に「長い平和」と呼ばれていますが、国家間の紛争は大戦を除けば、それ以前の時代より増えています。

冷戦後、世界は平和になったといわれますが、紛争の水準はヨーロッパ協調がクリミア戦争により崩壊した19世紀後半とほとんど変わりません。つまり、世界は時代とともに平和になっておらず、長い目で見れば、むしろ危険になってきたのです。