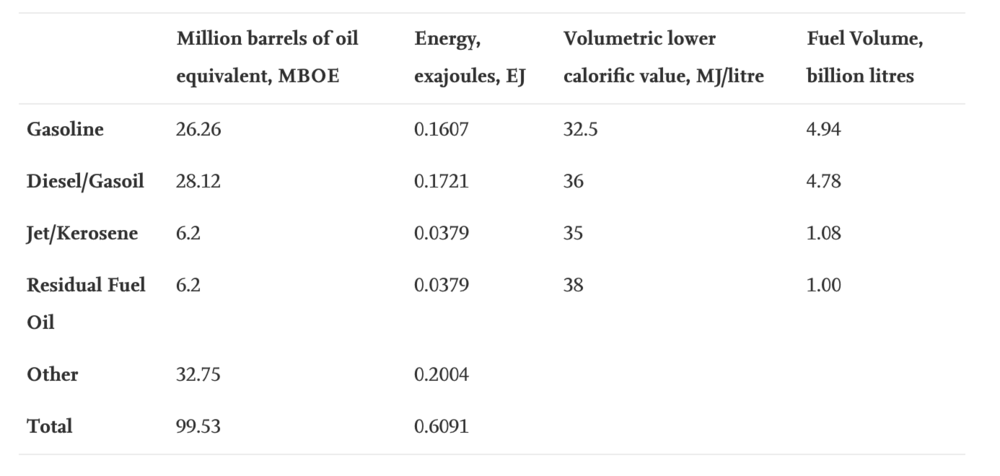

表2でJet/Keroseneは航空用液体燃料と解してよいが、1日当り0.0379EJであるから1年当たりでは約14EJになる。これを効率44%のe-fuelで供給すると、一次エネルギー石油換算14/0.44=31.8≒32EJが必要で、これには1000GWの追加電力が必要、設備稼働率0.4の風力発電だと容量は2500 GWになると。

表2

なお、ここでも、筆者の計算では、表1の風力+太陽の1668GWで102.47EJの発電をしているのだから、32EJを得るには1668/102.47×32=520.9 GWあれば良いはずだが、ここでも約2倍合わないのである(本文には算出過程が書かれていない)。

本文では次に、水の電気分解で得られる水素を取り上げ、e-fuelよりは効率が良いと述べているが、これは当たり前である。

そもそも、再エネから作るe-fuelと言うのは、再エネ電力で水から水素を作り、これでCO2を還元しているからで、もう一段還元工程を進める分、効率は下がるからである。つまり、e-fuelなど使うくらいなら、水素を直接使う方がエネルギー的には得である。

ただし水素は気体で漏れやすく爆発しやすいので、効率は悪くとも液体のe-fuelを好むことになる。アンモニアを使うのも同様である。エネルギー的にはかなり損でも、使いやすさと安全性を重視すると、こうなる。

本文では、過剰電力の保存方式としての水素やe-fuelについてあれこれ述べているが、筆者はこの問題は重要性を待たないと考えるので詳細は省く(筆者の考えでは、電力の保存方式としても水素やe-fuelは損が大き過ぎて、将来的にも実用性はない。そもそも再エネ電力で水素を作るのが愚かであって、その電力を直接使えばよいのである!)。

次に、バイオ燃料を取り上げている。あるカーボンオフセットの資料によれば、1年に3トンのCO2を固定するのに192本の樹木と0.12haの土地が要るとある(日本国林野庁の資料では、36〜40年生のスギ人工林1 haが固定するCO2は約8.8トンとあるから、上記0.12haで毎年3トンは1ha当り毎年25トンとなり、林野庁資料の約3倍の固定量になる。ちょっと甘すぎる見積もりではなかろうか?)。一方、表2より航空用燃料は1日当り6.2 MBOE、年間では2263 MBOEとなる。これをCO2換算すると9.90億トン(990×106 tons)となる。故に、これを固定するのに必要な面積は、

0.12 ha × 990×106 t/年 ÷ 3 t/年= 39.6×106 ha

となる。故に、化石燃料全体(489.66 EJ)の僅か約2.8%に過ぎない航空用液体燃料をバイオ燃料で賄うとすれば、毎年、ドイツ(35.7×106 ha)よりも広い面積に樹木を植え続けなければならない。しかもこの見積もりは、林野庁資料より面積当り固定量が約3倍も大きい前提でなされている。

日本でも、航空用燃料の「ネットゼロ化」が盛んに宣伝されて、廃食用油の転用やら藻類からのジェット燃料やら囃し立てられているが、いずれも、真面目に必要量や必要面積などを見積もったら、コスト計算に至るまでもなく実現困難と分かるような話である。しかしマスコミは多くの場合「課題はコスト面」と言うばかりで、規模や量の問題を真面目に採り上げていない。

航空関係ではまだ面白い話もあるが、字数も尽きたので、続きは次回に(ここまで11頁、約半分まで来た)。