さて、化石燃料分(489.7EJ)の60%(=293.8EJ)を、CO2フリーのエネルギーで代替するための各種必要量に戻る。なお本文ではその前に、60%をCO2フリーのエネルギー代替で賄い、残り40%はエネルギー効率の向上、生活様式の変更(住宅の断熱化など)、あとはオフセット(植林やCO2吸収など)で賄うとしているが、これは著しく楽観的な見積もりだと釘を刺している。実際、その通りだろう。

本文では、293.8EJの一次エネルギーを供給するための電力設備容量を9320GWとしているが、この数字はいきなり出ており、算出根拠は示されていない。表1の値をそのまま用いれば、世界総計で、風力824.9 GW、太陽光843.1GWの容量(合計1668GW)で102.47EJの発電をしているのだから、必要容量は1668GW/102.47EJ × 293.8EJ=4782GWとなるはずだが?さらに、筆者の換算法を使うと、電力の一次エネルギー石油換算値は約2倍、つまり上式の分母が2倍になるので、結果は1/2になるから、さらに値は小さくなるけれど。

それはともかく、9320GWとは3GWの原発3110箇所分だと書いてある。GWは100万kWのことであるから、100万kW級原子炉を3基保有する発電所が3110箇所要ると言う意味である。ちなみに、2021年末時点で運転可能な原子炉は世界で436基、発電容量は396GWであるから、この数字の巨大さは分かるだろう。

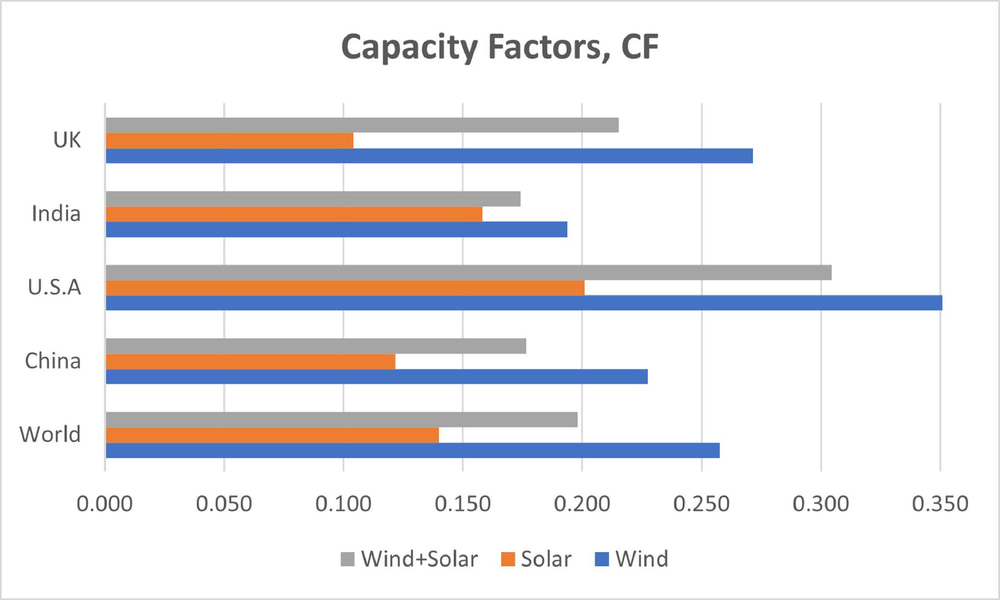

これを風力でカバーしようとすると、前稿(図4)に書いたCapacity Factors、つまり設備稼働率が世界平均で25%程度なので、これを大幅に改良して40%に向上したとしても、9320/0.4=23300 GWの容量が必要になる。現在の世界総計風力発電容量824.9 GWの約28倍である。

図4

なお、上記したように、この数字は現在の化石燃料の60%分に過ぎないことをお忘れなく。水力や太陽光で賄うとすれば、広大な面積が必要になることも自明であろう。

本論文の著者は、世界各地で原発の新設には大きな抵抗があることを認めている。沿岸部での大規模な風力発電の建設も同様である。さりとて、潮力や地熱では供給できるエネルギーが限られる。従って、沖合での洋上風力または太陽光が現実的な選択肢になると著者は言う。

その場合の建設費は、米国で4000〜6000ドル/kW、欧州では約4000ポンド/kW程度かかり、279GWの風力発電設備の建設に英国では約1兆ポンドかかる計算になる。実際には、蓄電や負荷平準化などの付帯設備費がかかるので、建設コストはさらに上がる。

蓄電設備のコストは、640MWhの設備に2億ポンドかかるが、この程度ではロンドンのピーク負荷8GWを5分間賄うのにも足りない。また、こうした大型蓄電設備には火災や爆発の危険性も伴う。従って、水を汲み上げて蓄電する(揚水発電と同じ原理)とか化石燃料のバックアップなど他の選択肢も考える必要があると著者は述べている。これも現実的な考察と言うべきだろう。

2.2. 風力と太陽光発電のための環境負荷と資源必要量この節ではまず、前節で述べた23300GWの風力発電設備を建設するのに必要な資源量を見積もっている。以下に列挙する。

鉄:25億トン(2500×106 tons) コンクリート:120億トン(12000×106 tons) 銅:0.7億トン(70×106 tons)← 2021年の世界の銅生産は0.21億トン グラスファイバー:1.63億トン(163×106 tons) プラスチック・アルミその他:2.20億トン(220×106 tons)

もちろん、建設に必要なエネルギーも膨大な量が必要になる。

いずれも、とんでもなく莫大な資源量である。元々、23300GWと言う規模がトンデモないわけだが(化石燃料の60%だけの代替で!)。注目すべきは、鉄やコンクリートの必要量の多さだろう。製鉄業や窯業はCO2多排出産業として、温暖化・脱炭素論者には目の敵にされる場合が多いけれども、彼らが当てにしている風力発電でさえも、これら「CO2多排出産業」に大きく依存している現実を深く嚙みしめるべきだ。

これらが20〜25年後の寿命を迎えたときには、その廃棄やリサイクルが大きな問題になる。プラスチックの中にはリサイクル困難なものがあるし、太陽光パネルに含まれるカドミウム・銅・ガラスなどが深刻な環境汚染を招く心配もある。

原子力や石炭発電が減り風力と太陽光が増えるに伴い、電力の安定供給には大きな問題が生じてくると著者は述べている。これも、別にこの著者特有の意見ではなく、心ある識者が繰り返し警告してきた事柄である。

2.3. 他の、規模の問題が評価されないように見える、または正直に見積もられない事例分かりにくい表題だが、この節では各種の「CO2フリー燃料」について述べている。例えばCO2と水素から作るe-fuel。これを再生可能エネルギー電力を使って製造すると、エネルギー効率は44%に下がる(元の電力の熱量換算値と製造された燃料の保有エネルギーを比べると44%しかない、と言う意味。筆者に言わせれば、この見積もりは少し甘いと思う)。