「自分の人生の最後をどこで迎えるか」について考えたことはありますか?

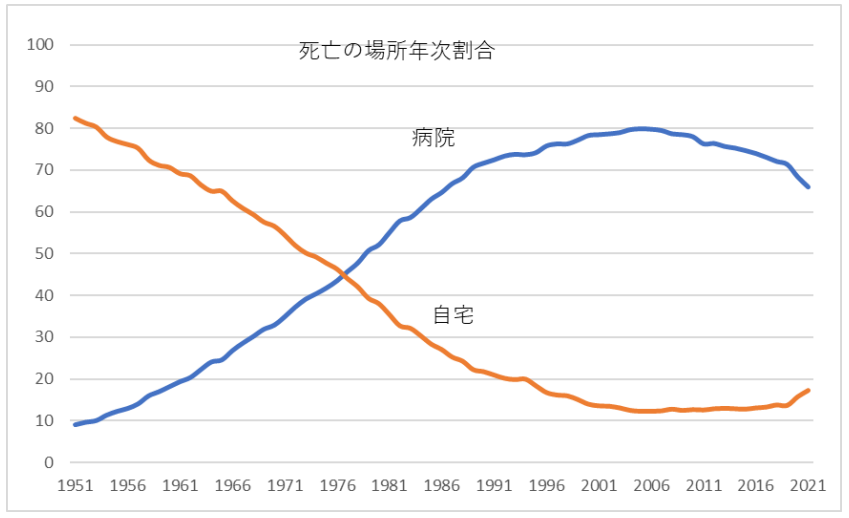

2021年の人口動態調査によれば、亡くなる方の66%は病院で亡くなっていて、自宅で亡くなる方の17%を大きく上回っています。

しかし超高齢化と多死社会を迎え、在宅での看取りや在宅療養を考える人も増えています。

imacoconut/iStock

核家族化が進んだことで「老老世帯」や「独居世帯」が増え、家族による介護力は失われつつあり、これを補うような民間サービスが増えてきています。

在宅での看取りを実現するには、何が必要なのでしょうか? 利用できるサービスにはどのようなものがあるのでしょうか? 介護事業を担う企業の経営者の立場から考えてみたいと思います。

7割が「自宅で最期を迎えたい」のに6割以上が病院で亡くなる現状

2018年の「人生の最終段階における医療に関する意識調査」によると、7割の方が人生の最期は「住み慣れた自宅」で迎えることを希望しています。

しかし2021年人口動態調査によれば、実際に自宅で亡くなる方の割合は17%であり、66%の方は病院で亡くなっています。希望と現実の間に大きなギャップがあることがわかります。

1950年以前は自宅での死が普通でした。実際に1951年の在宅死亡率は82.5%でした。その後、国民皆保険が始まり、少ない負担で入院治療が受けられるようになったことや、核家族化が進んだことで病院での死亡割合が増えていきます。

25年後の1976年には、病院で死亡した人の割合が48%となり、自宅での死亡の46%を上回りはじめました。そして、2006年には病院での死亡割合が85%を超え、逆に自宅死亡率は12%まで減っています。

2015年から「施設から在宅へ」という政策転換、「住み慣れた場所で最期を迎えたい」という社会的ニーズなどから、訪問系医療・介護サービスの増加により在宅死の割合は徐々に増えてきています。

※厚生労働省「2021年人口動態調査」のデータを基に、筆者がグラフを作成