ブレンターノの「福利説」

それは以下のような内容を含んでいた注5)。

ブレンターノは生活水準の上昇が出生率の低下(すなわち少子化)を伴う理由を、

職業のための準備と教育がたかまるため、男子の結婚がおそくなる 文化が高まるにつれて収入の源泉であった女子と子どもが支出の源泉となる 女子の経済的独立性がたかまり、結婚への誘因が弱まる 社会的活動の増大のため、結婚が生活にあたえるよろこびは相対的に減少する 高い教養と文化をもった男女は、自分に適切な配偶者をえにくくなる 優生学的配慮あるいはよりよく育てたいという配慮から、子どもの数が少なくなる

という6点に求めた(同右:41)。

古典の威力これらすべては現代日本の少子化の背景分析としても有効であり、これこそ古典の威力であろう。歴代首相が「少子化対策」とは何かを明言せずに、厚生労働大臣が「社会全体での支援」を定義しないまま、いたずらに40年間を「保育プラン」にこだわり続けた結果を前に、国民とりわけ若者は先行き不透明感をつのらせるしかない。

掛け声だけの「社会全体での子育て支援」に終始せずに、ブレンターノを始めとした学術的成果をきちんと吟味した政策作りを国会で与野党が協働していたら、もっと可能性のある未来が開けたであろうと思うと残念であり、失われた40年間の空しさが募ってくる注6)。

しかし、嘆くばかりでは前進しないので、実際に時系列の出生数の推移を見てみよう。そうすると、1970年は約193万人の出生を示したものの、その後は1980年が158万人、1990年が122万人、2000年は119万人、2010年も107万人だったが、2021年になると81万人となり、約40年間で出生数も半減したことが判明する。

これでは「少子化対策」担当者も「反省」せざるを得ないであろう。何しろこの10年近くは防衛費と同じ4兆円~5兆円も使ってきたのに、その効果が認められなかったのであるから。

厚労省のダブルスタンダードとりわけ厚労省の「少子化対策」は典型的なダブルスタンダードであった。

一方では、「ワークライフバランス」をかかげて「男は早く家に帰れ」といいながら、夫婦ともに働かざるを得ないような低賃金を是とした「非正規雇用」を推進してきた。その結果は社会的格差の拡大であり、「先行きが不透明なので、結婚できない、子どもが持てない、育てられない」という一方的な「責任倫理」の肥大が、国民間に蔓延するようになった(金子、2016:38-39)。

かくして、2022年11月25日に公表された厚生労働省「人口動態統計速報」によれば、全ての都道府県では死亡数が出生数を大幅に上回る急速な人口減少が現実化するに至った注7)。

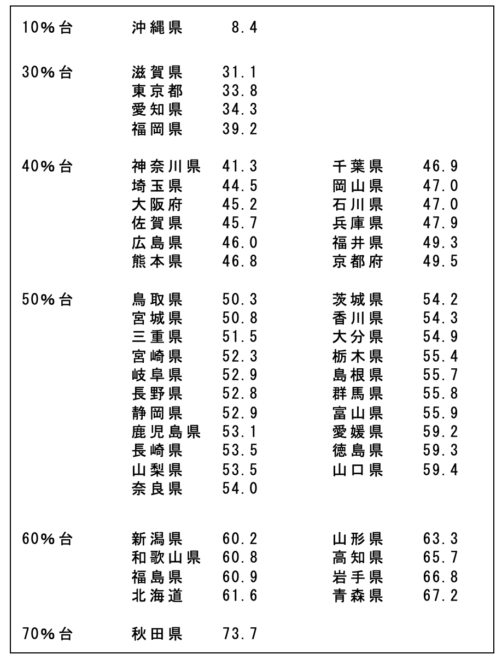

47都道府県の「自然減率」(100 -「100 × 出生数 / 死亡数」)そのデータから、47都道府県の「自然減率」(100-「100×出生数/死亡数」)を計算して出生数が死亡数に占める比率を整理すると、表1が得られる。

これは出生数が死亡数に占める割合(%)を100から引いた数値であり、仮に両者が等しければゼロとなるが、最高の秋田県で見るように出生数が3252人で、死亡数が12372人ならば、それは73.7%に高まる。一方で、最低の沖縄県では出生数が10560人で、死亡数が11530人となって、この比率は8.4%に止まった。

すなわち、「自然減率」とは、数値が高いほど県内人口の自然減が激しいことを示すものであり、したがって沖縄県よりも秋田県のほうがその深刻度が高いという解釈をする。なお、全国的には人口減少が普遍化しているので、東京都を除いた46の道府県では、人口移動による社会増はありえないという仮説を採用している。

表1 都道府県の「自然減率」(%)出典:厚生労働省「人口動態統計速報」(2022年11月25日)(注)日本における日本人についての集計。 (自然減率=100-「100×出生数/死亡数」)は金子が算出

このような手法により最新の状況を見ておこう。まず、沖縄県はそれ以外46都道府県とは全く異なる位置にあった。次いで、「自然減率」が30%台に止まったのは滋賀県、東京都、愛知県、福岡県となった。愛知県と福岡県はともに政令指定都市を抱えていて、滋賀県は隣接の京都市や大阪市への通勤圏に組み込まれている。東京都は依然として若い人々の流入が続いていることなどが30%台を維持した理由であろう。

第3グループは「自然減率」が40%台の12の府県が該当した。このうち9府県には政令指定都市があるので、そこで働く若い人々により、かろうじて死亡者の半数程度の出生数が維持されたと考えられる。

沖縄県をはじめ30%台の4都県、40%台の12府県の合計17都府県では、自然減による総人口の減少速度は他に比べてやや遅いかもしれない。県内の中核となる政令指定都市を軸とした「次世代育成」をもっと強力に進めることにより、総人口のゆるやかな維持も可能であろう。

30の県の「自然減率」が50%台しかし、第4グループとなった21の県では「自然減率」が50%台になり、緩やかな維持も困難になる。

圏域的には全国に散らばっていて、山陰、四国、東北、南九州、中部、北陸地方に散在するこれらの県は過疎地域でもあるために、死亡数に加えて、高齢化率も高い。もちろん「少母化」も進んでいるから、人口の自然減は不可避になり、社会増も全く期待できない。

同じく第5グループ(60%台)の8道県ではその傾向がもっと著しくなる。少子化、小家族化、過疎化、超高齢化、急激な人口減少などが押し寄せるから、70%台の秋田県とともに、このグループでも「限界集落」や「挙家離村」が認められるようになる。

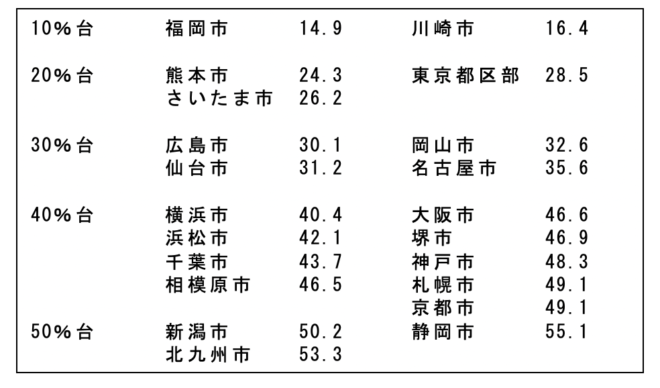

政令指定都市の反転に最後の期待がかかる時代このように表1を読み解いてくると、21世紀近未来の日本の予想は暗くなるが、唯一の希望は東京都区部と20の政令指定都市の政策的対応にある。

まずは若い人々の働き方を正規雇用に戻し、定着率を上げる。次世代育成策を国防政策と同じレベルに引き上げて、子育て家庭への支援を社会システム全体で行う。従来の失敗に学べば、河川河岸の工事や庁舎改造それに子ども議会までも「少子化対策」とみなす悪弊を払拭して、最優先的な次世代次々世代育成案を実行することに尽きるであろう注8)。

なぜなら表2で見るように、新潟市、北九州市、静岡市を除けば「自然減率」の比率がまだ40%台を維持している政令指定都市が多いからである。

表2 政令指定都市の「自然減率」(%)出典:表1と同じ

1980年代に東京都一極集中の弊害を緩和する地方中核都市として、「札仙広福」に期待が集まったが、2022年ではそれらよりも「自然減率」が下がり、10%台を記録した福岡市、川崎市、そして20%台の熊本市、さいたま市に人口反転の可能性を見て取りたい。もちろん世界都市東京の23区もここに含まれる。

福岡市は九州の中核都市である以上に、東アジアの要の機能が集中している。川崎市は臨海地域も内陸地域も様々な産業立地が進む工業都市であり、若い労働者も集まっている。

一方、熊本市は県域の5%の面積だが、県内事業所総数の35%が集中して、年間の製造品出荷額や商品販売総額が相対的に高い。さらに有数の農業県でもあり、農工商業のバランスが取れている。

さいたま市は鉄道交通立地条件が優れているために、東京への通勤圏が拡大したうえに、情報や自動車関連の工業もある。さらに高速道路をはじめとする各種の道路網の便利さにも恵まれ、都市近郊型農業も存続してきた。

30%台の拠点都市も重要1980年代に脚光を浴びた広島市と仙台市は、現在でもそれぞれが中国地方と東北地方の拠点都市であり、「自然減率」も30%台なので、反転の可能性に富むと考えられる。

これに岡山市と名古屋市を加えると、「自然減率」が30%台までの政令指定都市は8都市になり、沖縄県全域と東京都23区と合わせて、年少人口減少を反転させるための社会実験場として位置づけられる。

ブレンターノの6カ条の知見を活用した社会実験をこの9都市と沖縄県全域では、既述のブレンターノの6カ条の知見を全面的に活用した次世代育成支援5カ年計画を策定して、それを2023年4月から動き出す「こども家庭庁」が「こども真ん中」を実現させるような支援メニューを実行してみたい。

これがいわば日本の人口反転への最後の機会なので、くれぐれも旧来の「待機児童ゼロ」や「ワークライフバランス」など「保育プラン」の轍を踏まないように心がけたい。

その実験が5年後にある程度成功すれば、残りの政令指定都市および県庁所在都市でも同じ政策を実行する。このための予算的な裏付けとしては、2022年5月に経団連が試算した「グリーントランスフォーメーション (GX)」での2050年までの投資予想累計400兆円のうち、その半額を20の政令指定都市と東京都23区および沖縄県における「こども真ん中」政策の社会実験に回す。

GX予算の半額を次世代育成支援に回そうなぜなら、来年度予算の編成作業では、まとまった財源が必要な「三兄弟」と呼ばれる子育て支援と防衛費の増額、脱炭素政策のうち、子育て支援財源議論が圧倒的に遅れているからである。

加えて、「脱炭素」のGXにはこれまでも「100兆円の無題使い」(渡辺、2022)という批判もあるので、「三兄弟」のうち、「脱炭素」の事業を半分程度に縮小して子育て支援に予算を移す。

日本においてますます子どもが少なくなるのであれば、世代をつなぐ社会システム全体の遂行にも支障がでるために、GXもDXも影が薄くなる。

確実な「未来共有」のためにそれは与野党の国会議員だけではなく、40年来同じような「少子化対策」を繰り返し報じてきた大手マスコミ、産官学の専門家そして国民全体にも、日本社会の優先順位について等しく問いかけられる難題である。

2050年までにどのような「未来共有」が可能になるか。100年前にウェーバーが政治家に期待した「情熱、見識、責任感」が、全ての現世代の国民にも迫る時代が始まろうとしている。

■

注1)「社会資本主義」については金子(2023、近刊予定)で論じた。また、「脱炭素社会」に関しては、金子(「アゴラ」2022年11月24日)を参照してほしい。もちろん私の立場に「敵対」する意見はたくさんあることは承知している。

注2)「人口変容社会」総論は金子(「アゴラ」2022年10月26日)に詳しい。

注3)子育ては男女相談のうえでの役割分担が前提になることは当然である。

注4)当時は政府も私が専門委員を務める全国知事会でも「少子化危機突破」が高唱されていたが、内容は相変わらず2大方針(「待機児童ゼロ」と「ワークライフバランス」)の枠のうちにあった。

注5)ブレンターノの「福利説」は、マルサス人口論についての水田による解説でたまたま簡単に触れられた内容である。ブレンターノは1931年に死去しているから、水田のこの要約は実に85年以上も前の作品からの引用となる。

注6)ロシアによるウクライナ侵略戦争や中国船舶による尖閣諸島領海内通過、そして北朝鮮の度重なるミサイル発射を受けた防衛戦略の見直しがなされる一方で、国防よりも少子化による子どもが少なくなったことが問題だというような発言が聞こえてくる。この種の発言は元知事や元市長ないしは芸能人やマスコミ関係の人々に目立つように思われるが、この人々はこの40年間にどのような「少子化対策論」を主張したのだろうか。

注7)これを報じた大新聞やNHKや民放の姿勢は、「この趨勢では前年度の出生数81万人を今年度は確実に割り込み、少子化が続くから大変だ」に集約される。管見では、死亡数の増加への着眼をきちんと論じた報道機関は乏しかったようである。

注8)各年度の『少子化社会対策白書』の巻末あたりに付記された政府各省庁による「少子化対策」の事例をみると、驚くような「具体策」にまで予算が付けられていることが分かる。

【参照文献】

金子勇,2003,『都市の少子社会』東京大学出版会. 金子勇,2016,『日本の子育て共同参画社会』ミネルヴァ書房. 金子勇,2022a,「『人口変容社会』への認識と対応」(アゴラ言論プラットフォーム 10月26日) 金子勇,2022b,「『脱炭素』をめぐる想像力の問題」(アゴラ言論プラットフォーム 11月24日) 金子勇,2023,『社会資本主義』ミネルヴァ書房(近刊予定). Malthus,T.R.,1798,An Essay on the Principle of Population.(=1980 永井義雄訳 「人口論」水田洋編『世界の名著41 パーク/マルサス』中央公論社). 増田雅暢,2022,「『こども家庭庁』の課題と『家族政策』の可能性」『月刊 圓一フォーラム』5月号(No.378)平和政策研究所:4-9. 日本経済団体連合会,2022,『グリーントランスフォーメーション(GX)に向けて』同連合会. 大泉博子,2022,「政策オピニオン:少子化対策の問題点と超少子社会日本への提言」『月刊 圓一フォーラム』10月号(No.383)平和政策研究所:4-9. Skidelsky,R.& Skidelsky,E.,2012,How Much is Enough?:Money and Good Life. Other Press (=2022 村井章子訳『じゅうぶん豊かで、貧しい社会』筑摩書房). Urry,J.,2016,What is the Future? Polity Press Ltd.(=2019 吉原直樹ほか訳『<未来像>の未来』作品社. 渡辺正,2022,『「気候変動・脱炭素」14のウソ』丸善出版. Weber,M.1921,Politik als Beruf.(=1962、清水幾太郎・清水礼子訳「職業としての政治」『世界思想教養全集18 ウェーバーの思想』河出書房新社:171-227).