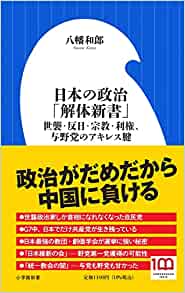

新刊『日本の政治「解体新書」: 世襲・反日・宗教・利権、与野党のアキレス腱』(小学館新書)では、創価学会・公明党と旧統一教会にそれぞれ一章を当てているが、それらを理解する前提として日本宗教史のようなことも書いている。

それを短縮版にして提供したい。

神道は、動植物や自然地形、自然現象にも神の存在を見るアニミズムだ。道教など世界各地にあるものと根本では変わらなく、大陸からの影響も受けているのだろう。

神道は、動植物や自然地形、自然現象にも神の存在を見るアニミズムだ。道教など世界各地にあるものと根本では変わらなく、大陸からの影響も受けているのだろう。

仏教は、絶対的な存在(神)への服従を説くのでなく、生活実践上の教えが中心である。物部氏らが仏教を排斥したのは、外来の神だからであって、教義上の問題ではなかった。

中国では道教と仏教は排斥し合わずに併存した。一方、日本では「日本古来の神々は、仏教の仏菩薩が我が国の衆生を救うために出現した姿」だという「本地垂迹説」を生んだ。

日本では「神仏混交」「神仏習合」が一般化したが、日蓮宗と浄土真宗にかなり、否定的な立場となる。また、日蓮宗は他の宗派に対して批判的な姿勢を明確にしている。

日本人の多くが神社で初詣、キリスト教の結婚式、仏教で葬式をする。キリスト教も、その世界観などとは関係なく、生活実践上の規範と受け取ってのことであろう。

日本に仏教が伝来したのは、538年に百済の聖明王が、欽明天皇に金銅の仏像や経典を贈ったときとされている。その後、推古天皇、聖徳太子、蘇我馬子の3人が政権を握るに際して、御利益があったとして四天王寺や飛鳥寺が創立された。これら寺院は、建築や仏像仏具づくりなど技術も含め、大陸文明の受け入れの総合センターとして役立った。

奈良時代の仏教は、飢餓や疫病、戦乱をなくし、国家の安定を図る国家鎮護だったが、民衆を教化した行基や悲田院を設立した光明皇后などは慈善事業には熱心だった。しかし、寺院や僧侶への保護の結果、僧侶が増え過ぎ、平城京が寺院に占拠されてしまった。