使用価値と交換価値

自然科学からの疑問とともに、社会科学からでもたとえば『資本論』第1巻第1章での「使用価値」と「交換価値」を使って、「脱炭素社会」のための「再エネ」の問題点を指摘できる。

両者の関連は、フランス語版『資本論』では、「使用価値は、使用することまたは消費することにおいて、はじめて実現される。それは、富の社会的形態がどうあろうとも、富の素材をなしている。われわれが考究すべき社会では、それは同時に交換価値の素材的な担い手である。(中略)交換価値はまず、量的な関係として、相異なる種類の使用価値が相互に交換しあう割合、すなわち時と所とともに不断に変化する関係として、現われる」(傍点原文、マルクス、1872-1875=1979:4-5)となる。

一般に商品は、消費者に「交換価値」を感じさせる力をもつことで、消費者が持つ貨幣と交換される。そうでなければ、製造した資本家にも労働者にも「使用価値」、すなわち貨幣をもたらさない。「量的関係、割合」としての「交換価値」は上下動するために、価格もまたそれに合わせて変動する。

太陽光パネルには有害物質が含まれている太陽光パネルに鉛・セレン等の有害物質が含まれていることなどから、発電事業の終了後、太陽光発電設備の放置・不法投棄が懸念されても仕方がない。これでは「使用価値」については不安が生じるために、「交換価値」が発生するとは考えにくい。

しかし、「脱炭素推進派」の多くはこの点について沈黙を守っているように思われる。原発の放射性廃棄物問題などについては熱心だが、有害物質についてだけではなく、風力発電機や太陽光パネルの寿命がくる25年後の解体費用にも触れないことが多い。

実際には、太陽光発電設備の解体・撤去及びこれに伴い発生する廃棄物の処理(以下「廃棄等」または 「解体等」)は、発電事業者の責任の下、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)等に基づく実行が求められてきた。

なお、「3.11」のあとに制定されたFIT制度では、適正処理を促すという観点も踏まえ、事業用太陽光発電(10kW以上)については、制度創設以来、廃棄等に必要な費用(以下「廃棄等費用」という)を想定した上で、その廃棄等費用を織り込んで調達価格が決定されてきた。

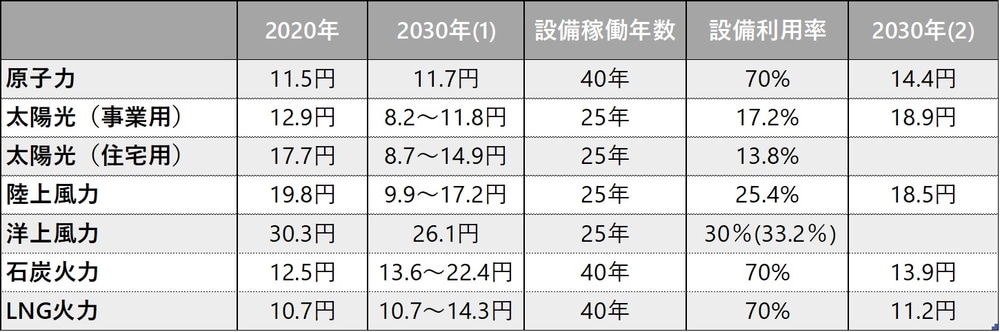

電力料金のもつ機能的等価性の有無そこで、電力料金のもつ機能的等価性について点検しておこう。原発の場合は核のゴミの投棄、補修、解体工事諸費用が含まれるのに、「再生エネ」関連ではそれらが含まれていないままで推移してきた。とりわけ今後期待される洋上風力発電の予想単価が非常に高い。表1から原子力と比較すればその割高さは鮮明である。

すなわち洋上風力発電は、本当に国民や国内産業にとって「使用価値」が高い投資対象なのか。税金による無制限の「交換価値」があるのだろうか。

あらゆる商品の料金には、原材料購入費、工場への輸送費、人件費、製造費、製品の輸送費、広告代金、販売手数料、利益などが合算されている。電力もまた商品なので、その料金にはこのような諸費用が含まれているのは当然である。ただし、高度に公共性をもつ商品なので、かつては政府の許認可の範囲での費用決定が行われてきた。

表1では1kWh当たりの発電コストとして、2020年も2030年もその年に新たな発電設備を更地に建設・運転した際の発電コストを示した。

表1 2020年と2030年の発電コストの試算結果原典:資源エネルギー庁ホームページ「発電コスト検証について」(2021年8月3日)閲覧日、2021年8月5日出典:金子勇「二酸化炭素地球温暖化と脱炭素社会の機能分析(その5)国際環境経済研究所(2022年1月14日)※1キロワット時当たりの発電コスト。政策経費を含めた値 2020年も2030年も、その年に新たな発電設備を更地に建設・運転した際の発電コスト。 2030年(2)は、太陽光発電と風力発電では、安定供給のために火力発電のバックアップ電源などが必要になるため、その費用を反映させた結果である。従って、火発でのバックアップ電力を合算すれば、この両者でも二酸化炭素の排出はあるという結論になる。

一部のマスコミは表1の2030年(1)に依拠して、2030年の「再エネ」電気料金がそれまで一番安いとされてきた原発の電力料金よりも安くなったことから、「日本でも25年には太陽光発電が最も安くなると予測されている」(『北海道新聞』2021年10月29日)といった記事を量産している。

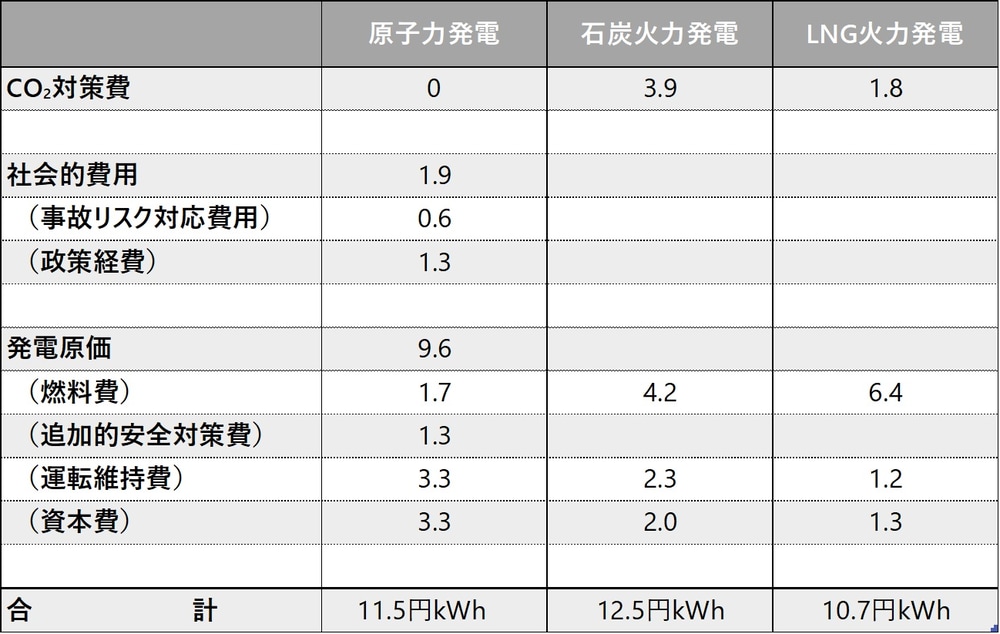

しかし施設や装置には必ず耐久年度があり、解体され、処理され、そして再建される。その費用もまた商品価格に含まれている。原発にはいわゆる「核のゴミ」の処理費用問題が当初から存在しているので、「政策経費」に含められてきた。具体的には原発の費用算定には、廃炉費用、核燃料サイクル費用、事故対応費用(損害賠償・除染費用を含む)、電源立地交付金、もんじゅ研究開発費などが含まれている。また火発では二酸化炭素対策費も含まれてきた(表2)。

表2 原発と火発のコスト比較原典)資源エネルギー庁ホームページ「発電コスト検証について」(2021年8月3日)それでも燃料費が高いLNG火発は10.7円kWhであり、石炭火力でも12.5円kWhに収まっていて、原発のコストが11.5円kWhとなっている。(出典)表1と同じ。

これに対して、従来から他の電源による発電コストが低いことを強調してきた「再エネ」価格は、取りあえず安定供給のために火力発電のバックアップ電源などが必要になるため、初めてその費用を反映させた結果が示された。そうすると、表1「2030年(2)」で明らかになったように、事業用太陽光発電コストは10円値上がりしたし、陸上風力発電でも9円の増加となった。これは「原発・火発」との機能的等価性を満たしていない。