2 ネットゼロ達成に必要なエネルギー変革への挑戦

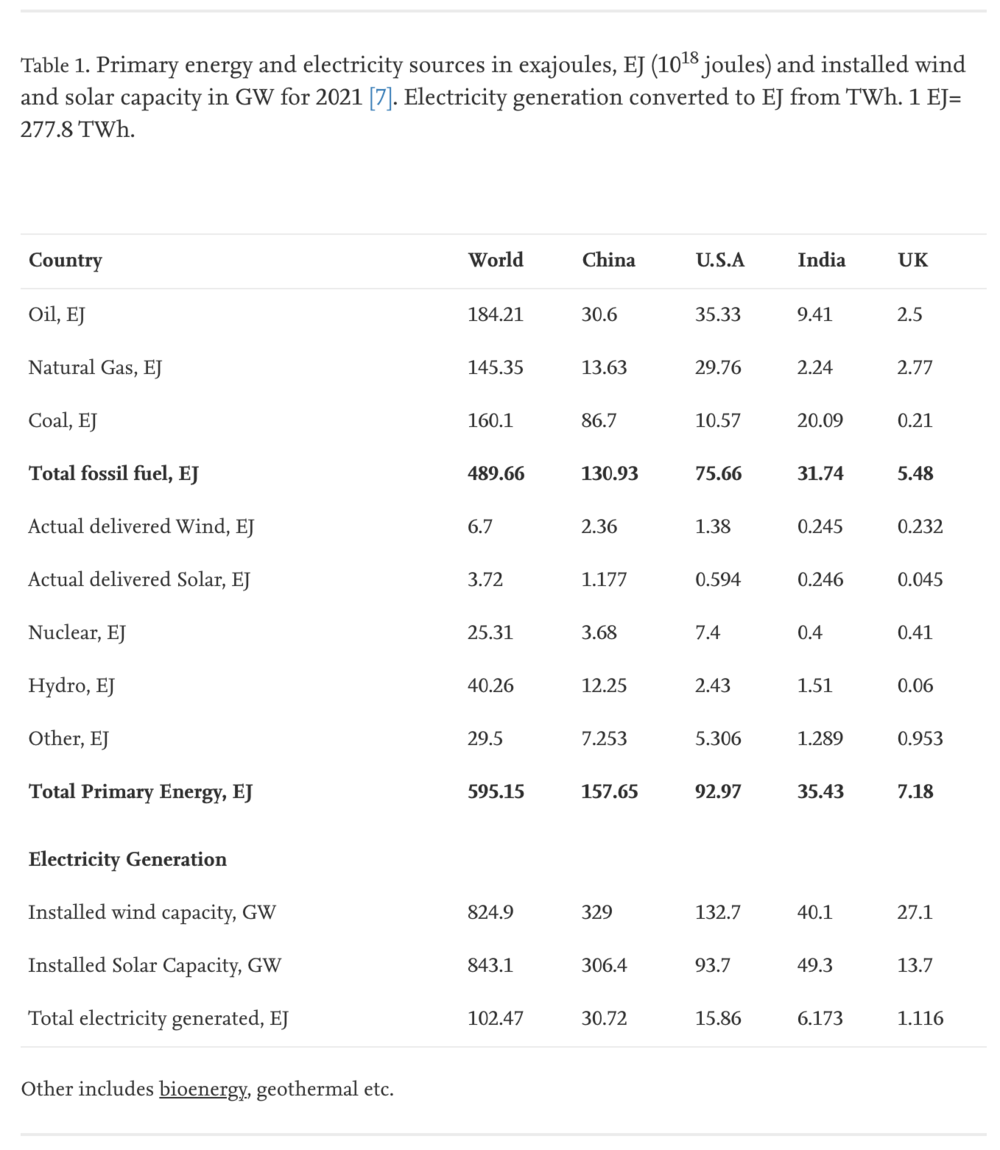

最初に、表1として2021年のBP世界エネルギー統計の数値を引用している。世界の一次エネルギーの82.3%が化石燃料から供給されており(化石489.66EJ/総計595.15EJ)、風力・太陽光を合わせても世界では1.75%に過ぎないとある。

表1

ここで筆者から少し長いコメントを挿む。それは、この種のエネルギー関連論文で数値がいつも引用される世界的なエネルギー統計において、電力の一次エネルギー換算法に問題があると思うからである(ここで使われているBP統計も、IEA統計も)。

表1の注に「一次エネルギーの単位はEJ(1018joules)で、発電量T(1012)WhからEJへの換算は1 EJ = 277.8TWh」とある。親切な注であるが、しかしこれは物理的な単位換算表の1J = 2.778×10-7kWhを単に1018倍しただけなので、一次エネルギーの換算法としては問題がある。

なぜなら、これは1kWhの電力が熱エネルギーに変わる時の換算係数(1kWh = 860.6kcal = 3.6kJ)であって効率100%と同じ意味であるが、反対に熱を電力に変換する場合には効率は決して100%にならず、発電効率(=熱→電力の変換効率:大型火力発電では40%前後)の分、出力(電力)は小さくなるからである。

簡単に言えば、1kWhの電力は860.6kcalの熱に変わるが、逆向きの、860.6kcalの熱から1kWhの電力は決して作れない。従って、発電量(Wh)からその発電に必要な熱エネルギー(これが一次エネルギー:Jまたはcal、石油換算トン)を求めるには、別の、ある換算係数を用いなければならない。

この話は、以前に一度書いたことがある。筆者は2020年にこの問題に関する論文を国際学術誌に投稿し掲載されているのであるが、この先生の目にはとまっていないらしいし、IEAからも何の反応もない。

筆者の主張は、一次エネルギーを石油換算トンで表す限り、発電量(または電力消費量:Wh)から一次エネルギー量(J or cal)を計算する際には、石油火力発電の発電効率(日本では41.5%)を発電源によらず適用すべきであり、現在IEAの適用している換算係数(発電効率として地熱10%、原子力33%、太陽・風力・水力は100%)は論理的に誤りであるとするものである。

端的に言えば、電力の一次エネルギー換算に関しては上記BPの採用する1kWh = 860.6kcal = 3.6kJもIEAの採用する変換係数も間違いであり、現在の石油火力発電効率(41.5%)で考えるなら、0.415で割って1kWh = 2074kcal = 8.67kJを、全ての電源に対して用いるべきである(なお、割る数字=発電効率は、技術進歩で変わるから一定ではない。ここで使った0.415も、あくまで仮定の値である)。

現時点では発電の中で火力が占める割合が圧倒的に大きいので、IEAの世界エネルギー統計にも大きな誤差は生じていない(筆者の論文では計算例も示してある)。しかし、今後火力発電の割合が小さくなり太陽光・風力等が増えるにつれて、この「歪み」は大きくなるだろう。

その中身を見ても、一次エネルギーに占める割合として、地熱・原子力の寄与分が太陽・風力・水力などよりも数倍過大に評価されることになる(同じ1kWhの電力でも割るべき分母の数値が0.1、0.33、1.0と違うから、割った答も当然違う)。筆者には、なぜこのような不合理が世界的に通用しているのか、理解できない。

さて、本文に戻る。表1には、世界・中国・米国・インド・英国における一次エネルギー供給量と、電力の設備容量および発電量が載っている。ここで、上記の記述に従って発電量の一次エネルギー換算を補正すると、世界総計で、化石燃料489.66EJは変わらないが、電力は105.49EJから254.19EJに変わる(0.415で割るので2.4倍大きくなる)。故に総計は595.15EJから743.85EJとなり、一次エネルギーに占める電力の割合は、本文では17.7%(=106.49/595.15)であるが、補正後は34.2%(=254.19/743.85)に変わる。