Nastco/iStock

今回は、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文を紹介する。

原題は「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」、著者はGautam Kalghatgi博士、英国を中心に燃焼・エンジン・燃料などを長年研究してきたリーダー的研究者であるらしい。彼はこの専門の立場から、主に交通分野でのエネルギー問題を論じて、今世間で騒がれている「ネットゼロ」など当分は不可能だと断じている。

筆者もこれに大いに賛同する。少しでも真面目にエネルギー問題を眺めるなら、当然出てくるべき結論であり何ら不思議さはない。不思議なのはむしろ「2050年カーボンニュートラル」だの「ネットゼロ」だの、確たる科学・技術的根拠もなく威勢良く振り回す論者ばかりが幅を効かせる、今のマスコミ・論壇の風潮であろう。

さてこの論文、結構長い。A4版に刷ったら本文だけで22頁もあり、末尾に膨大な文献リストが並ぶ。ただし英文は米国式で、ごく読みやすい(英国人の書くものの中には、表現が屈折していて読みにくい英文が時々ある)。

最初に、ハイライトと称する短文が載せられている。これは直訳して示す。なお、下線部は原文でも下線が引かれている箇所である。

この論文は長く、本稿では各章を一渡り紹介するが、個別に全部直訳すると息切れしそうなので、ポイントをしぼりたい。しかし、Abstract(要約)の最初の一文は紹介に値する。その文章は「裕福な西側諸国での支配的な物語(的な作品)は、気候変動が「(社会の)存続が脅かされる危機」にあり、温室効果ガスの排出、従って化石燃料消費を速やかに止めなければならないとするものである。」となっている。

この著者のお名前・風貌から推してインド人のようである(ファーストネームGautamはブッダのそれGautamaを連想させずにはおかない)が、この何とも皮肉な言い回しは、非欧米諸国出身者にしか書けないだろう。

日本人の多くは「国際社会」と言っても欧米・G7程度しか思い浮かばないかも知れないが、世界人口の圧倒的多数は非欧米諸国にあることを忘れるべきでない。また「人為的地球温暖化説」を、これほどまでに無邪気に信じている国民が多数派を占めるのは日本くらいであることも。

1. 導入最初は「気候変動問題」のおさらい。IPCCの主張をそのまま紹介し、温室効果ガスの排出をできるだけ減らすべきとされているが、CCS(二酸化炭素の地下貯留)などは実用に遠いし、植林や排出権取引などで「相殺」するにも量が足りないとする。そして結局、彼らはCO2フリーな電源からの全電化こそが解決手段だと確信するに至るが、これが実に大変なことだと指摘する(第2・第3章はその論証のためにある)。

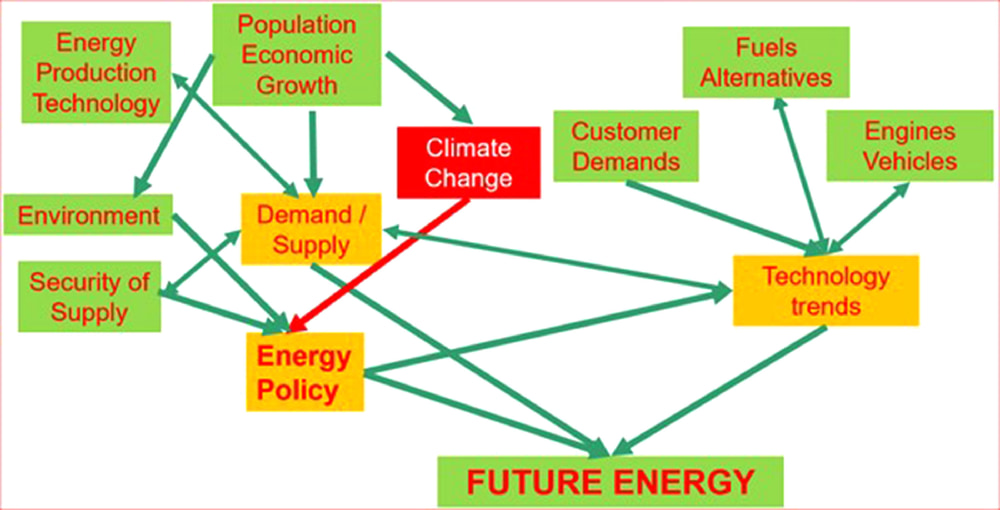

全体を俯瞰するために図1を用意し、エネルギーシステムに関連する因子を相関図のようにまとめている。

図1

この図自体は、著者本人も述べているように極度に簡単化されており、現実のエネルギー問題に関与する因子はこれよりずっと多いのであるが、大切なのは、このように全体をシステムとして見ること(システム思考)である。

すなわち、エネルギーシステムを変革するには、エネルギーの需要と供給の構造、関連技術、必要な資源、経済性など数多くの因子を考慮しなければならない。しかるに、多くの「脱炭素論」では単にCO2排出削減の必要性ばかりを強調し、そのために必要な諸因子の分析が不足していると言いたいようである(筆者はそれに賛成する)。