「中国はセーフティネット(社会保障)のない国」か?

ここで「お上の特権」話からいったん離れて、話題を一般国民も含めた社会保障(年金・医療)に移す。日本では「中国は(社会保障の)セーフティネットのない国だ」という理解が一般的だが、この認識はいまや古くて修正が必要だ。

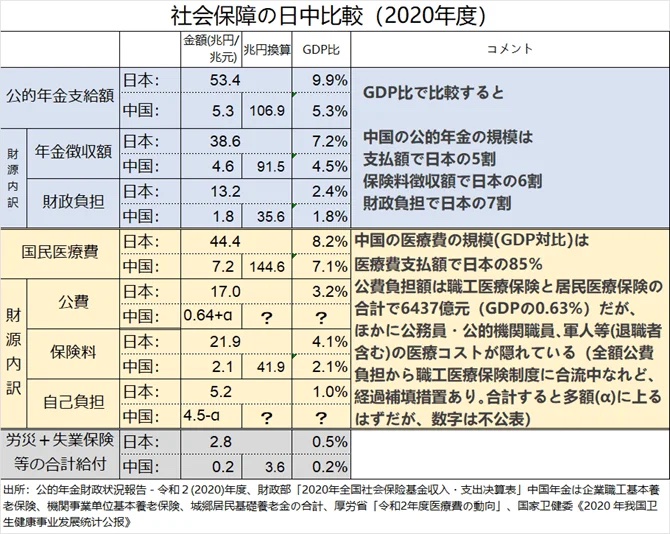

(1)トータル規模(予算など)でみると、既に「福祉国家」に接近 下の表は日・中の年金と医療を比較したものだ。単純に給付額を比較すると、公的年金の支給額は日本の53兆円に対して中国は107兆円相当、と2倍の支給規模だ。GDP比で比較すると、日本の10%に対して中国は5%と半分。ただ、中国はこれから少子高齢化が急加速するので、比率が日本に近付いていく。

年金保険料の徴収額をGDP比で比較すると、日本の7%に対して中国は4%、一方で財政による負担額は、日本の2.4%に対して中国1.8%だ。支給額の差に比べて中国の財政負担の規模が大きいのは、過去の原資積立がほとんどないからだろう。

筆者作成

同様に医療費をみると、医療費支払額は、日本の44兆円に対して中国は145兆円相当と3倍以上。ただ、GDP比で比較すると日本の8%に対して中国も7%とほぼ同等だ。

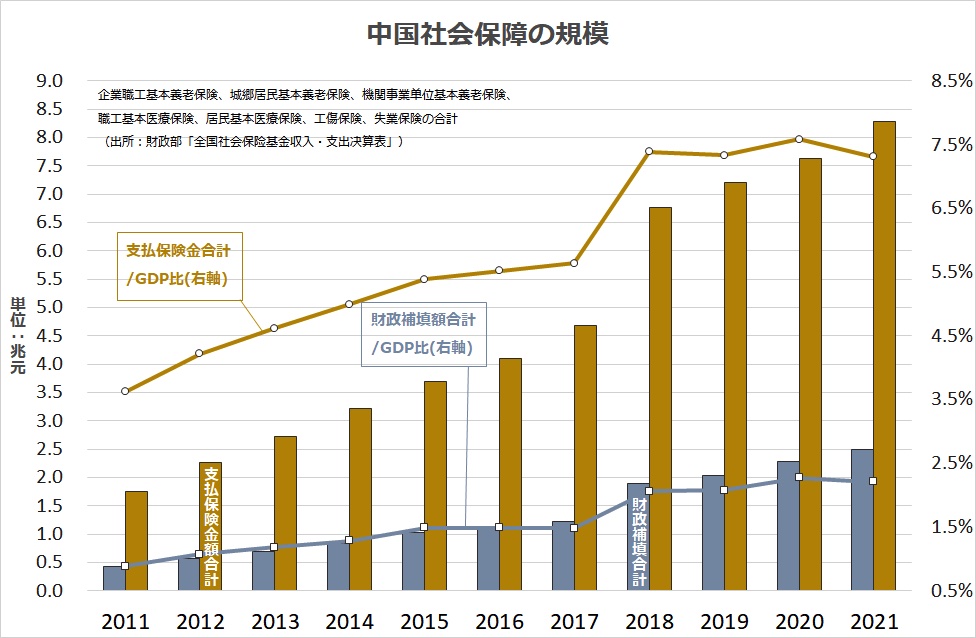

このように、年金・医療などの事業・予算規模を見るかぎり、中国は既に「セーフティネットのない国」ではなく「福祉国家」に接近しており、下のグラフが示すように、給付額も財政負担も年々増大している。

筆者作成

(2)「格差」だらけの実態-地域格差 それでは、中国国民も健康や老後の心配をせずに暮らせるようになったのかと言うと、さにあらずだ。

初めに中国年金制度の概説をする。中国の公的年金は3種類ある。日本の3本建て公的年金制度にやや似ている。

企業職工養老保険:都市で働く企業就労者が対象、日本の厚生年金に相当 機関事業单位養老保険:党・政・外郭団体の職員が対象、公務員共済に相当 城郷居民養老保険:都市戸籍非就労者、農村住民が対象、国民年金に相当

だが、中国年金制度の運用は、地方政府(省や市)に委ねられている。日本の昔の社会保険庁や日本年金機構のように中央で直轄する組織はないのだ。そのせいもあって、年金運用の地域格差が大きい。

いちばん給付水準が低いのは、3種の年金のうち「城郷居民(都市・農村住民)基本養老保険」だが、その1階部分である基礎年金については、中央が全国共通の最低標準を定めている(2020年改訂により月額93元)。

しかし、この最低額すれすれの地方もあれば、上海1100元、北京745元といった例もあり、地域間格差は10倍以上だ。

ただ、中国はEU丸ごとの中にルクセンブルグやドイツもあればルーマニアやギリシャもあるのに似て、経済力でも人口構成でも地域格差の大きな国だから、この格差を一概に不平等だと批判はできないだろう。

(3)途方もない「官民格差」 一方、弁護しようがないのが「官民格差」だ。冒頭に挙げた元大臣の年金も酷いが、もっと根深く構造的な問題がある。

そもそも党や政府の役人の年金は、2015年までは保険料の全額が公費負担、つまり戦前日本の官吏の「恩給」と同じだった。さすがに「国有企業の従業員は保険料を納めているのに不公平だ」という批判が高まり、2015年からは「企業職工基本養老保険」への合流を目指す大きな制度改正が行われた。

とはいうものの、「経過措置」なのだろう、国家財政の決算書をみると、「行政事業単位養老支出」の名目で、実に1兆1230億元(2020年度決算、≒22兆9千億円)、年金給付額の4割に相当する金が投じられている。

しかも、この公務員年金は他の「企業職工」向け年金より格段に給付が多いのだ(年金給付額が現役最後の頃の手取り給与の何割に相当するかを表す「所得代替率」という指標があるが、一般の勤め人の年金だと4割なのに対して公務員の年金では8~9割とされる)。

いま年金をもらっているOBの大半は、現役時代に保険料を納めていない。納め始めた世代も保険料の何割かは補助金でゲタを履かせてもらっている、一方で代替率は一般の勤め人の2倍以上なのだ。中国が如何に「官尊民卑」の国か分かるだろう。