目次

ロケットストーブの燃焼の仕組みと燃料

色々な形のロケットストーブ

ロケットストーブの燃焼の仕組みと燃料

ロケットストーブのメリットの一つに、着火が簡単であることが挙げられます。 着火時は燃焼管の上に炎が上がりますが、ヒートライザーの温度が高くなるにつれ気流が安定し、燃料は先端のほうから点火して徐々に燃えていきます。

燃料は燃えていくにしたがって短くなっていくので、管理がしやすく、追加するのも楽にできます。バーントンネルが水平のタイプは、枝を奥に押し込んでいきます。

燃料は身近なものでも大丈夫!

燃料は身近に手に入るものが使えます。枝、廃材、竹、割り箸、ダンボール、松ぼっくり等々。 竹を燃料として使えるのも、高温で燃焼する仕組みがあるロケットストーブならではのメリットですね。

林間サイトや山合いのキャンプ場では枯れ枝を簡単に集めることができますので、現地調達した燃料で煮炊きができるという楽しさも味わえます。

色々な形のロケットストーブ

ロケットストーブの原理と仕組みが分かれば、それを応用してロケットストーブを作ることができます。 組立可能な簡易なものから住宅の暖房に使われるものまで多種多様なタイプが存在します。 ここでは「16ブリック」「ペール缶を使った簡易型」「暖房」の3つを紹介します。

16ブリックと呼ばれるロケットストーブ

16ブリックとは、最も原始的なロケットストーブの形です。 材料は16個のレンガのみ。 レンガがあたたまるにつれ煙突効果で火力が強まり、単純な構造ながら調理も可能です。

こちらの動画を見ると、ブロックの積み上げ方が良く分かります。 たったこれだけの材料で作れるならば、思わず試してみたくなります。

ペール缶を利用したロケットストーブ

ロケットストーブの基本的な仕組みを利用して作る、DIY可能な簡易型のロケットストーブです。 主な材料は、ステンレスの鋼管と、ペール缶、断熱材です。 入手しやすい材料で作ることができるというメリットがあり、簡易型のロケットストーブを作る講習会が各地で行われています。

ペール缶は自作も可能

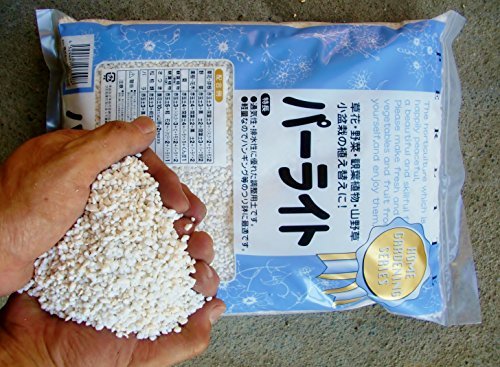

煙突部分をペール缶や一斗缶で覆い、その間に断熱材(パーライト等)を投入します。 断熱材は煙突効果を高めるために重要でしたね。これでヒートライザーを高温に保つことができます。

ヒートライザーの温度が上がれば「ゴーッ」という音と共に上昇気流が生まれます。ロケットストーブの名前の由来はその「ゴーッ」という音だと言われています。

五徳を置けばコンロにも!

上部に五徳を置けばコンロになります。お湯を沸かしたり、煮込み料理や炒め物もできますし、網を置いてBBQをすることも可能です。 燃焼が安定すると炎が見えにくいので、うっかり火傷をしないよう注意して下さい。

暖房として利用するロケットストーブ

ヒートライザーに覆い(ドラム缶など)をかけて温かい空気を急降下(ダウンドラフト)させ、その廃熱を配管に流して利用するのが室内の暖房です。 廃熱を利用する配管は横方向に伸ばすこともでき、ベンチなどと組み合わせて使います。ベンチは、相性の良さから、土を材料として使うことが多いようです。