ロケットストーブとはシンプルな構造ながら高温で燃焼し、コンロや室内の暖房として使うことのできるストーブです。高い温度で燃焼するため、煙も少なく、少ない燃料で調理ができます。そんなロケットストーブを、原理や構造から詳しく説明します!

ロケットストーブとは?

ロケットストーブとは、少ない燃料で高温燃焼する構造を持つストーブです。調理用のコンロとしてはもちろんのこと、廃熱を利用して暖房として使うこともできます。 高温で燃焼するため可燃性ガスも二次燃焼し、煙もあまり出ません。

身近な材料で自作もできる簡易性があり、化石燃料を使わないことから、東日本大震災をきっかけに注目が高まりました。 様々な用途で活用できるロケットストーブ、まずはその原理から解説します。

ロケットストーブの原理

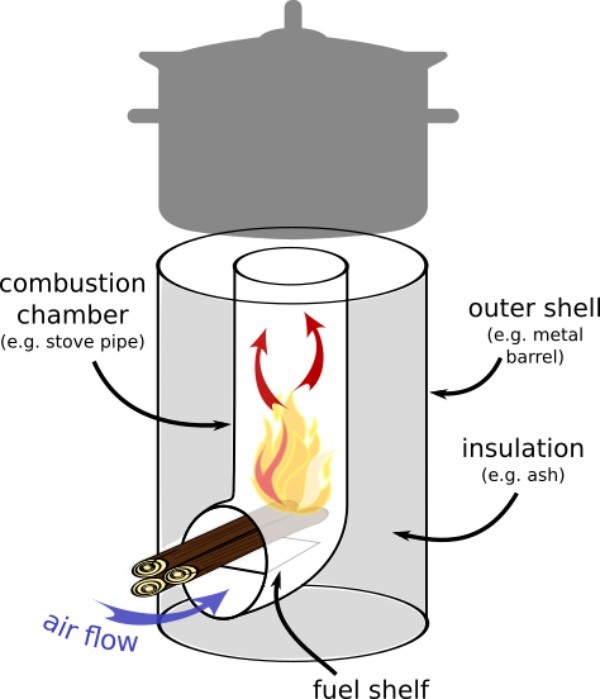

ロケットストーブは、バーントンネルと呼ばれる燃焼管と、ヒートライザーと呼ばれる断熱された煙突で構成されます。 仕組みはとてもシンプルですが、煙突があることで炎が集約され、煙突の中を勢いよく上昇していきます。この強力な上昇気流を作り出すことで高温燃焼が可能になります。

ヒートライザーについて

ヒートライザーの先端は600~800℃にもなります。煙突内の温度が600℃を越えると燃焼ガスなどが二次燃焼されるので、排気はとてもクリーンです。

構造上の重要なポイントは、ヒートライザーを断熱することです。 ヒートライザーを断熱し、温度を高く保つことがなぜ必要なのでしょう?それは、「吸気力」の計算式を見ると分かります。

吸気力の生まれる仕組み

吸気力とは、煙突が空気を吸い上げる能力のことです。 ここに、吸気の強さを表す計算式があります。 吸気力=煙突の高さ×熱(煙突内温度-外気温) 吸気の強さは、煙突の「高さ」と「温度」の両方が関わっていることが分かります。

上昇気流を生み出す

ロケットストーブはヒートライザーを断熱することで煙突内が高温になり、煙突が短くても強力な上昇気流を生み出せるのです。 着火後しばらくして煙突の温度が上がるとドラフト現象が加速していき、その結果安定した空気の流れが作り出され、高温燃焼が可能になるのです。

ドラフト現象とは?

あたためられた空気は密度が低く軽いため、浮力が生じて上昇します。 すると冷たい空気が下から吸い上げられ、空気の流れが作り出されます。 これがドラフト現象と呼ばれるもので、煙突効果とも呼ばれます。

筒状の管の中で火を焚くことでドラフト現象が生じ、煙突を断熱することでドラフト現象がより強まる、という仕組みで効率よく燃焼しています。