想定される未来

近年は、インターネットとリアルな世界の境界線がなくなりつつあります。メタバースがまさにその例でしょう。

「インターネット上の自分は、リアルな自分と同じ」という感覚の人が増えており、特に10代は匿名でインターネットを使わない傾向があります。

インターネット上で匿名性がなくなった場合、「誹謗中傷には現実世界と同じ対策を施せばいい」ということになります。

現実社会で人を殴ってはいけないことが常識であるように、インターネットの世界でも「人を傷つけることをしてはいけない」という意識を持つことが必要です。

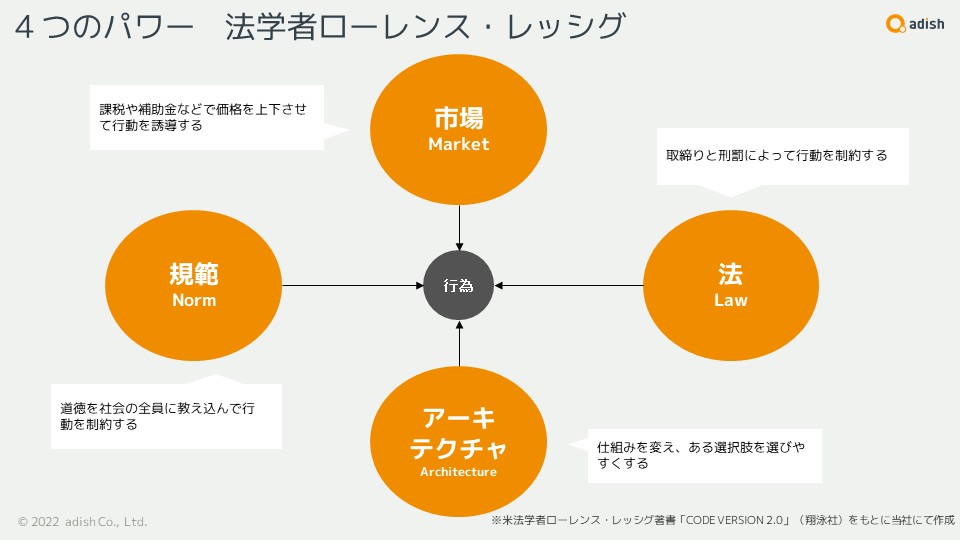

この先の未来も、誹謗中傷はなくなることはないと思われますが、社会の変化に伴い、企業や個人で対策を講じることは大事です。また、仕組みを変えて、ある選択肢を選びやすくする「アーキテクチャ的アプローチ」も有効でしょう。

※米法学者ローレンス・レッシグ著書「CODE VERSION 2.0」(翔泳社)をもとに作成

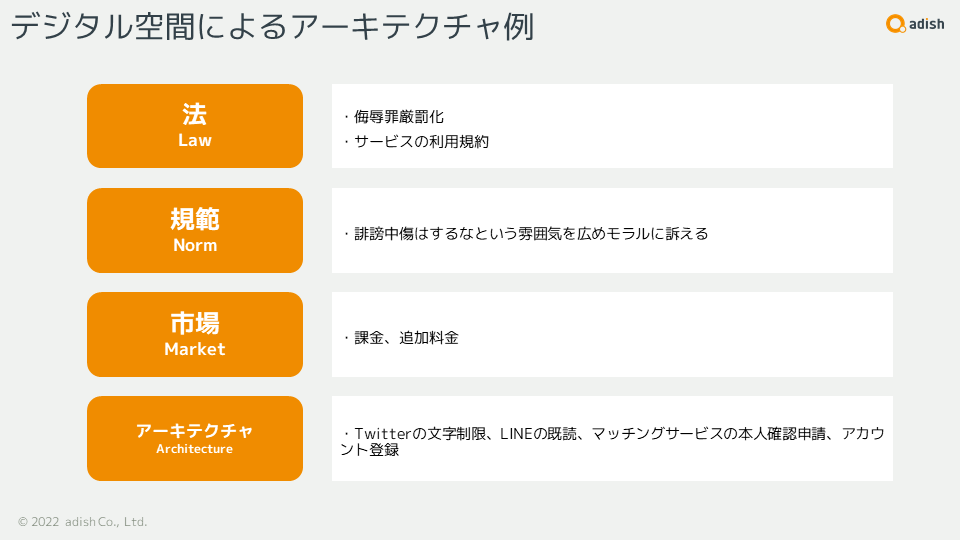

これを参考にして、4つのパワーをデジタル空間におけるアーキテクチャの例として落とし込みました。

このように「法」「規範」「市場」「アーキテクチャ」の観点から訴えかけていくことも、一つの誹謗中傷対策ではないでしょうか。

このように「法」「規範」「市場」「アーキテクチャ」の観点から訴えかけていくことも、一つの誹謗中傷対策ではないでしょうか。

<著者プロフィール>

田中裕一朗

アディッシュ株式会社

カスタマーリレーション事業本部

ポリシーアーキテクト早稲田大学卒業後、モバイルサービス企業を経て、2012年に株式会社ガイアックスに入社。SNS運用のコンサルティング、『ソーシャルメディアラボ』編集長を経て、2016年に当時グループ会社であったアディッシュ株式会社に転籍。クライアント企業が運用するSNSアカウントやソーシャルリスニング、コミュニティサイトなどのポリシーアーキテクトに従事。Twitterウォッチャー。